|

Le palais a été construit entre 1639-1642 par Lorenzo de Sent pour le grand chancelier de la Couronne Jerzy Ossoliński dans un style maniériste. Il a été construit sur le plan d'un rectangle allongé avec deux tours hexagonales côté jardin. Le palais était couronné d'une terrasse avec une balustrade, au-dessus de laquelle se dressait la partie supérieure de la grande salle représentative, couverte d'un toit sphérique. Une inspiration possible pour le pavillon supérieur du palais et son toit caractéristique était la reconstruction du Belvédère de la reine Anne à Prague par Bonifaz Wohlmut, 1557-1563.

Adam Jarzębski, se faisant passer pour le musicien de Son Altesse Ladislas IV et directeur de la construction du palais royal d'Ujazdów, dans sa « Brève description de Varsovie » (La route principale, ou une brève description de Varsovie) de 1643, a décrit la résidence de Jerzy Ossoliński : Façade avec des statues de quatre rois, en dessous des inscriptions et une statue en laiton de Pologne tenant une faucille, avec une charrue et une gerbe de blé et un portail en marbre (2427-2435), au milieu du bâtiment une salle couverte de tuiles avec des statues en laiton doré dans les coins (2445-2450), Dépendance allongée avec gîtes de serviteurs et une cuisine (2711-2713), le bâtiment des écuries en face avec un portail (2720-2725), Vestibule avec portails en marbre et portes en fer de maître artisan (2505-2508), et escalier avec grille et grande serrure solide (2520-2525), Grande salle à manger (2465) avec des niches avec des statues en marbre blanc et une statue en laiton d'un Cupidon tenant un arc au-dessus de la porte, un lustre et des tapisseries (2475-2485), avec une porte de cave à vin (2491) et une chambre avec de la vaisselle en argent et en or (2495-2496), Grande salle avec fenêtres supérieures et cheminée de marbre noir très poli avec portrait équestre du roi Ladislas IV Vasa sur cheval blanc contre une scène de bataille (2527-2538), une rangée de portraits de famille par peintre Hans (?) Amman, et des tableaux reproduisant les récits épiques des ancêtres du chancelier, dont l'histoire d'un chevalier blessé lors d'un tournoi de joutes qui a été guéri par sainte Anne, d'autres histoires et scènes de bataille, au-dessus des bustes d'empereurs romains en marbre blanc (2553-2570), arbres en stuc dans les coins, probablement par Giovanni Battista Falconi, plafond richement décoré de personnages, d'animaux et de motifs floraux et une peinture représentant le couronnement de la reine Cécile-Renée d'Autriche en présence du chancelier Ossoliński, portails en marbre noir avec des portières aux armoiries de Topór (l'Hache) (2575-2600), sol en marbre poli (2605-2607), Chambre du seigneur avec tapisseries, lit de parade à la française, tables avec des bibelots en or, argenterie et horloges décoratives à côté du lit, coffres, cheminée ornée d'une mosaïque (2611-2632), Cabinet de curiosités dans une tour latérale droite avec statues en bronze représentant différents chevaux, oiseaux et personnages (2635-2644), armoire-cabinet à plaques d'argent avec les inscriptions en or décrivant le contenu de chaque tiroir (2649-2652), table en marbre avec raretés (2659 -2662), Chapelle dans la tour latérale gauche avec un autel avec une peinture exquise, des reliques dans des récipients en verre, offert par le pape, coffret reliquaire en argent avec des os, lié par des chaînes en or, des miniatures en cire, une table avec un coffret et une porte d'escalier (2667 -2692). En 1633, Ossoliński fut envoyé avec une mission diplomatique auprès du pape à Rome par le monarque nouvellement élu de la République polono-lituanienne, Ladislas IV Vasa. Le roi lui offrit starostwo de Bydgoszcz, 60000 zlotys, six chevaux, un sabre (cimeterre) d'une valeur de 10000 zlotys, cinq tapisseries de Bruxelles constituant la série de l'Histoire de Moïse, commandée par le roi Sigismond Auguste dans les années 1550 dont trois étaient remis au pape, et un chantier de construction à Varsovie. Un événement de 1633 mérite également d'être mentionné lorsque Ossoliński, voyageant à Rome via la Vénétie, fasciné par la beauté d'une des villas près de Padoue, ordonna de prendre immédiatement ses dimensions. Il a fait son entrée dans la ville éternelle vêtu d'un żupan, richement brodé d'or, boutonné de 20 gros boutons avec des diamants, un sabre en or serti de bijoux d'une valeur de 20000 zlotys polonais et monté sur un étalon turc aux fers en or et une sellerie de cheval sertie de pierres précieuses. En 1638, une statue grandeur nature a été coulée en laiton par Gerdt Benning à Gdańsk selon la conception de Georg Münch pour le vice-chancelier Jerzy Ossoliński, très probablement pour son château à Ossolin. Il est possible que le même atelier ait créé des statues pour son palais à Varsovie. Contrairement au maréchal de la cour royale Adam Kazanowski, qui avait un homme transsexuel à sa cour, le chancelier Ossoliński a eu une femme transsexuelle dans son palais : « un garçon qui croit estre fille, & qui en porte aussi l'habit: Il la contre-fait assez bien; sur tout en ce qu'il est fort jaloux d'etre cajollé », comme raconté Jean Le Laboureur dans son « Relation du voyage de la Reine de Pologne », publié à Paris en 1647 (p. 212). Une effigie gravée du chancelier par Willem Hondius de 1648 a été créée d'après un portrait par Bartholomäus Strobel. Il est alors possible que Strobel ait créé plus de tableaux pour Ossoliński, y compris pour sa résidence à Varsovie. En 1645, le chancelier commanda l'autel en ébène plaqué d'argent à la chapelle de la Vierge noire de Częstochowa orné de ses armoiries. Le dessin a probablement été réalisé par un artiste de la cour royale Giovanni Battista Gisleni, tandis que les éléments en argent ont été créés par l'orfèvre royal Johann Christian Bierpfaff à Varsovie en 1650. « L'Inventaire des biens épargnés aux Suédois et des évasions faites le 1er décembre 1661 à Wiśnicz » dans les Archives centrales des documents historiques à Varsovie, répertorie certaines des peintures conservées de la riche collection du chancelier héritée par sa fille Helena Tekla Ossolińska, épouse d'Aleksander Michał Lubomirski, propriétaire du château de Wiśnicz. 30 peintures de la collection du chancelier dans l'inventaire comprennent les peintures par Raphaël, Titien, Guido Reni, le Guerchin, le Dominiquin, Véronèse, Ribera, Albrecht Dürer et Daniel Seghers. Il y avait aussi là une peinture de la Léda et un cygne, un cadeau de l'Empereur, un Cupidon aiguisant son arc, peut-être une copie de la célèbre œuvre de Parmigianino, acquise à Rome, une « grande Vierge Marie, une couronne autour d'elle fait de fruits, que les anges tiennent », très probablement par duo de Rubens et Jan Brueghel, et une grande toile montrant l'entrée du chancelier à Rome en 1633. Ossoliński mourut dans son palais de Varsovie le 9 août 1650, à l'âge de 55 ans. Il fut enterré dans l'église Saint-Joseph de Klimontów, qu'il fit construire. Son opulent palais de Varsovie a été détruit lors de l'invasion de la république par les pays voisins, connu sous le nom de Déluge (1655-1660).

Avant l'invasion par les pays voisins, connus sous le nom de Déluge (1655-1660), la République polono-lituanienne se classait parmi les pays les plus riches d'Europe et ses monarques rivalisaient avec succès avec les dirigeants d'autres nations en tant que mécènes.

Couronne « orientale » et « moscovite » de Sigismond III Vasa

Le roi Sigismund III Vasa, le monarque élu de la République polono-lituanienne multiculturelle, était connu pour son goût artistique raffiné hérité des Jagellons et de sa grand-mère la reine Bona Sforza. Il a commandé les œuvres d'art les plus exquises non seulement en Europe, mais aussi en Perse. En 1601, le roi envoya Sefer Muratowicz un marchand arménien de Varsovie en Perse, où il commanda des tapis tissés de soie et d'or, une tente et des épées en acier de Damas et d'autres articles de luxe. Les kilims séfévides aux armoiries de Sigismond III Vasa (Aigle polonais à gerbe Vasa) ont conservés dans de nombreuses collections.

Le roi était si satisfait des résultats de l'expédition de Muratowicz qu'après son retour le 26 octobre 1602, il lui donna le titre de servitoris ac negotiatoris et l'obligea à l'avenir à présenter tous les biens apportés en Pologne depuis la Turquie et la Perse, avant qu'ils ne soient étaient mis en vente, à la cour royale, afin qu'il puisse choisir ceux qu'il aimait le plus (d'après « Sztuka islamu w Polsce w XVII i XVIII wieku » de Tadeusz Mańkowski, p. 25). Sigismond III possédait une collection particulièrement riche d'armes orientales et le bouclier kalkan persan ou turc de la collection Lubomirski à Kruszyna était, selon la tradition, la propriété du roi (Château royal de Wawel). Mechti Couli Beg, ambassadeur du chah Abbas de Perse, participa au mariage du roi à Cracovie en 1605 et Robert Shirley (décédé en 1628), envoyé par le chah en mission diplomatique auprès des princes européens, fut reçu solennellement par Sigismund au Sejm à Varsovie le 25 février 1609. Très probablement en Italie, le roi a commandé un chichak partiellement doré, un casque en acier de style oriental avec Hercule tuant l'hydre de Lerne d'un côté et Hercule combattant Antée de l'autre ainsi que des armoiries de la Moscovie, en cadeau au Fédor Ier, tsar de Russie, remise par l'ambassadeur Paweł Sapieha en 1591 (Musée du Kremlin). A Milan en Italie ou à Prague il commande le lavabo en cristal avec ses armoiries et son monogramme (Trésor de la Résidence de Munich) et à Augsbourg en Allemagne un service en argent à 20 000 florins pour la cérémonie de réception de l'Ordre de la Toison d'or (utilisé pour la première fois lors d'un banquet au château de Varsovie le 25 février 1601) et bien d'autres objets précieux. En Flandre et aux Pays-Bas il acheta des tapisseries, comme 6 pièces avec l'Histoire de Diane par l'atelier de François Spierincx à Delft, vers 1611-1615, des peintures à Venise, comme la Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et saint Stanislas par Palma il Giovane pour la cathédrale Saint-Jean de Varsovie, avant 1618, des objets en ambre à Gdańsk et Königsberg, comme un échiquier en ambre de la reine Anne de Danemark et d'autres cadeaux en ambre, envoyés en Angleterre en 1607 par l'envoyé anglais en Pologne William Bruce. Les commandes d'œuvres d'art étaient liées à des dates importantes de la vie du roi. En 1605, il dépensa de grosses sommes pour son mariage, y compris des robes coûteuses brodées de perles. La mariée était une sœur cadette de sa première épouse Anna, Constance d'Autriche (1588-1631), du côté paternel et maternel une descendante d'Anna Jagellon (1503-1547). En juillet 1604, Sigismond envoya des lettres aux sénateurs, dans lesquelles il les informait que l'empereur Rodolphe II n'avait pas donné son consentement pour son mariage avec Anne de Tyrol (1585-1618), et informait en même temps les seigneurs de la République de son intention d'épouser Constance (d'après « Najsłynniejsze miłości królów polskich » de Jerzy Besala, p. 169). Cette même année, Joseph Heintz (ou Heinz) l'Ancien, peintre de la cour de l'empereur, qui vécut et travailla à Rome, Venise, Prague et Augsbourg (à partir de 1604), réalise deux portraits de la mariée avec son singe préféré. L'une, moins favorable, se trouvait probablement à l'origine dans le château de sa famille à Graz (Kunsthistorisches Museum Vienna, numéro d'inventaire 9452), l'autre en robe verte, couleur symbolique de la fertilité, a été vendue à Londres en 1969 puis acquise par The Sterling and Francine Clark Art Institute à Williamstown (numéro d'inventaire 1982.127). De nombreux objets de la collection du roi Jean II Casimir Vasa, fils de Constance, vendus à Paris, ont trouvé leur place en Angleterre, dont très probablement ce portrait de sa mère. À cette époque, Heintz a également créé une copie du portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557), la grand-mère de Sigismond III, en Salomé par Lucas Cranach l'Ancien (Kunsthistorisches Museum de Vienne, 862), identifié par moi, et un portrait de Sigismond III lui-même (Alte Pinakothek à Munich, 11885), signé : J. Heintzen F. / SIGISMVNDVS .../REX POLONIAE/ & SVECIAE ... sur une lettre sur la table. Le portrait du roi se trouvait avant 1929 au château de Schleissheim près de Munich, il s'agissait donc très probablement d'un cadeau de Sigismond à Guillaume V (1548-1626), duc de Bavière, comme le reliquaire en argent des saints Jean-Baptiste et Denys l'Aréopagite, créé en 1602 pour le tsar Boris Godounov et son fils et donnée à Guillaume V en 1614 par le roi de Pologne (Trésor de la Résidence de Munich, 63). Le portrait montre le roi avec une couronne, qui a très probablement été créée à cette époque, peut-être pour le couronnement de la nouvelle reine. Comme le portrait, elle a été réalisé soit à Prague, soit à Augsbourg, la présence de Heintz en Pologne-Lituanie n'étant pas confirmée dans les sources. Cependant, il ne peut être exclu que le peintre ou l'un de ses élèves se soit rendu à Cracovie, Varsovie ou Vilnius à cette époque pour apporter en Pologne le portrait de la mariée et de la couronne. À peine deux ans plus tôt, en 1602, la couronne de l'empereur Rodolphe II, une œuvre majeure de l'orfèvrerie européenne, a été réalisée à Prague par Jan Vermeyen de Bruxelles (décédé en 1606), en tant que couronne privée de l'empereur. La couronne de Sigismond ressemble légèrement à la couronne de Rodolphe II (vue de côté), elle a donc très probablement été créée par le même auteur, néanmoins, elle est à bien des égards atypique des monarques polono-lituaniens et européens en général. Contrairement à la couronne vue dans les portraits de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par Martin Kober (1595), un seul arc est visible au lieu de deux et le globe et une croix à leur intersection sont remplacés par une perle ou un diamant pointu de forme évoquant une pyramide, dit diamatus punctatus. Rodolphe II a été représenté avec sa nouvelle couronne dans certaines effigies (portrait de Hans von Aachen à Apsley House, WM.1509-1948 et gravure dans la Collection graphique d'état à Munich, 241589D), ainsi que son successeur Matthias (gravure d'Aegidius Sadeler au Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-5021) dans lesquelles quelques différences avec l'original sont visibles, cependant, malgré le fait qu'aucune autre image de la couronne de Sigismond n'est connue, nous ne pouvons pas l'attribuer à la fantaisie d'un peintre. De plus, la forme générale de la couronne décrite est inhabituelle et ressemble davantage aux couronnes visibles dans les miniatures persanes et indiennes. Des diadèmes similaires avec des pétales courbés peuvent être trouvés dans la scène d'investiture de Malik Chah Ier, sultan du grand empire seldjoukide, du livre du XIVe siècle « Jami 'al-tawarikh » (Bibliothèque de l'Université d'Édimbourg), une feuille illustrée d'un manuscrit de « Khamsé » de Nizami : Bahram Gour diverti dans le pavillon rouge, créé à Ispahan, Perse au milieu du XVIIe siècle (collection privée) ou une miniature peinte entre 1610-1618 par Bichitr, un peintre indien de la période moghole, et montrant Moinuddin Chishti, un prédicateur persan tenant un globe (Bibliothèque Chester Beatty à Dublin). La couronne de style oriental visible sur le portrait du roi, en tant que possession privée de la maison de Vasa, a très probablement été fondue sous le règne turbulent de son fils Jean II Casimir Vasa, fondue et réutilisée par Sigismond lui-même qui était un orfèvre de talent ou offert comme cadeau à quelqu'un avant 1623, car il n'était pas mentionné dans le le testament du roi du 5 mai. Le 11 mai 1606, les cadeaux du roi ont été présentés à la tsarine Marina Mniszech à Moscou - 30 vaisselles très précieux, tandis que l'envoyé du roi Mikołaj Oleśnicki (1558-1629), châtelain de Małogoszcz a offert de nombreux bijoux « de lui-même et de sa Femme », dont « une couronne avec perles, diamants et rubis » (d'après « Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego » de Julian Ursyn Niemcewicz, tome 2, 1819, p. 569). La couronne visible sur le portrait de Heintz était également sertie de perles, de diamants et de rubis. Il est donc fort possible qu'Oleśnicki et sa femme aient acheté la couronne orientale de Sigismund comme cadeau pour Marina. Un autre insigne « oriental » qui est entré dans la collection de Sigismond III Vasa à cette époque était la soi-disant couronne de Moscovie. Cette couronne aurait été envoyée au roi par Faux Dmitri après son couronnement comme tsar de Russie en 1605 ou elle aurait été faite en Pologne vers 1610, après l'élection du prince Ladislas Sigismond (plus tard Ladislas IV), fils de Sigismond III, comme tsar (d'après « Klejnoty w Polsce: czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów » de Ewa Letkiewicz, p. 139). Ladislas a légué la couronne au Trésor de l'État de la République polono-lituanienne, mais après la mort du roi en 1648, son frère et successeur Jean II Casimir a ordonné que l'insigne soit fondu en pièces de monnaie. L'un des joyaux de la couronne d'origine est devenu la propriété de Jan Kazimierz Krasiński (1607-1669), grand trésorier de la Couronne. Au XIXe siècle, il a été donné au tsar Nicolas Ier de Russie avec un morceau de parchemin portant l'inscription en latin EX CORONA MOSCOVIAE et a trouvé sa place dans les collections de l'armurerie du Kremlin à Moscou (numéro d'inventaire ДК-752). Le bijou est une icône-camée en saphir double face avec le Christ intronisé et la croix du Golgotha, attribuée à un artiste byzantin du XVe siècle. Sigismond III a été représenté avec la « couronne prise à Moscou » sur la tête (d'après « Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego » de Julian Ursyn Niemcewicz, tome 2, 1819, p. 557) dans un tableau attribué à Christian Melich (Château royal de Wawel). Le tableau représente le roi sur son lit de mort exposé dans la salle des gardes du château royal de Varsovie en 1632. Elle a également été représentée dans un portrait du successeur de Sigismond Ladislas IV Vasa, attribué à Pieter Soutman et peint vers 1634, donc créé à Haarlem où le peintre revint en 1628. Le roi était représenté dans un pourpoint richement orné de dentelles et d'une haute couronne surmontée d'une croix sur une table à côté de lui (Musée national de Varsovie, 186555). Bien que Ladislas n'ait pas été couronné, il a été officiellement élu et reconnu comme le tsar de Moscovie en 1610 et a utilisé le titre de grand-duc de Moscovie jusqu'en 1634. La couronne a été mentionnée dans le testament de Sigismond III fait le 5 mai 1623 à Varsovie dans le cadre de l'héritage de son successeur. Le testament comprenait également « un bassin en or avec une aiguière aux armes de la Moscovie, acheté aux soldats » laissé à l'épouse du roi Constance d'Autriche. Le nombre d'œuvres d'art et de portraits de style ouest-européen liés au tsar Faux Dimitri I suggère qu'il a également acheté et commandé directement de tels articles. Sa belle armure créée entre 1605 et 1606 à Milan par Pompeo della Cesa se trouve au Musée d'histoire militaire de Saint-Pétersbourg et une montre de poche en argent avec un aigle, appartenant peut-être à Dimitri, fabriquée par un atelier allemand ou polonais se trouve au Kremlin de Moscou. Début janvier 1606 arriva à Cracovie Jan Buczynski, secrétaire du tsar, avec la mission d'acquérir des bijoux pour son mécène. Plusieurs marchands de Cracovie et de Lviv, ainsi que les bijoutiers Mikołaj Siedmiradzki et Giovanni Ambrogio Cellari de Milan, encouragés par la perspective d'un gain important, se sont lancés dans un voyage à Moscou. C'est probablement l'un d'eux qui a créé le sceptre (Kremlin de Moscou, R-18) et l'orbe (R-15), plus tard propriété du tsar Michel Ier (1596-1645). Le style de l'orbe ressemble à la couronne mentionnée de Sigismond III représentée dans un portrait de sa première épouse Anna par Martin Kober. En 1606, Philip II Holbein « un serviteur de la cour et agent à Augsbourg » de Sigismond III, qui, en tant que S.R.M. jubilerus était présent à Cracovie en 1605, a livré un nombre considérable d'objets de valeur à la cour de Faux Dimitri I (d'après « Philip II Holbein - złotnik i agent artystyczny Zygmunta III ... » de Jacek Żukowski, p. 23). Holbein a également travaillé pour l'empereur Rodolphe II, puis - l'empereur Matthias. Il est possible que les émissaires de Dimitri soient également arrivés à Augsbourg et à Hambourg en Allemagne. Un dessin de l'Album Amicorum d'un marchand et banquier d'Augsbourg Philipp Hainhofer (1578-1647), qui a créé le célèbre cabinet de curiosité ou d'art de Poméranie (Pommerscher Kunstschrank) pour le duc Philippe II de Poméranie, est une copie d'un tableau de Szymon Boguszowicz représentant la réception des envoyés polonais par le tsar Faux Dimitri I en 1606 (Bibliothèque Herzog August et Musée national hongrois). Parmi les dessins pour les couronnes de l'orfèvre hambourgeois Jakob Mores (Mörs) l'Ancien, né vers 1540 et vivant jusqu'en 1612 environ (d'après « Archiv Fur Geschichte Des Buchwesens », Volume 65, p. 158) dans son « Livre de bijoux » (Kleinodienbuch, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg) il y a deux couronnes qui ressemblent à la couronne représentée dans le portrait mentionné de Ladislas IV par Pieter Soutman, ainsi que les couronnes visibles dans Le couronnement de Marina Mniszech à Moscou le 8 mai 1606 par Szymon Boguszowicz ou suiveur, créé vers 1613 (Musée historique d'État de Moscou). On pense généralement qu'il s'agit de dessins pour la couronne de Rodolphe II, mais la forme générale ressemble davantage aux couronnes généralement associées à la Russie (par exemple, la grande couronne impériale de 1762) - la « mitre » est plus ouverte que dans la couronne de Rodolphe et il y a un globe et une croix (globus cruciger) à l'intersection des arcs et non une grosse pierre comme dans la couronne créée par Vermeyen. Quelques années plus tôt, entre 1593 et 1595, Mores a créé deux dessins pour la couronne ouverte du roi Christian IV de Danemark-Norvège, qui ont également été inclus dans son « Livre de bijoux ». Ce sont cependant Dirich Fyring et Corvinianus Saur qui, entre 1595 et 1596, ont réalisé la couronne pour le couronnement de Christian IV (Château de Rosenborg), néanmoins les dessins de Mores ressemblent à la forme de la couronne finale. Certains bijoux en Pologne sont également attribués à Mores ou à son entourage, comme les décorations de chapeaux de François de Poméranie (1577-1620), créées vers 1600 (Musée national de Szczecin) ou une chaîne de Constance d'Autriche des années 1600 (Château royal de Wawel, ZKnW-PZS 1323), tandis que l'aigle impérial à deux têtes de la robe de diamant de la Vierge noire de Częstochowa, également créé à cette époque, peut avoir été créé par l'un des orfèvres de la cour nommés pour Constance d'Autriche ou Marina Mniszech. La forme de l'insigne impérial mentionné avec une couronne plus petite au sommet est également similaire au bonnet du grand ensemble du tsar Michel Ier, créé par les ateliers du Kremlin de Moscou en 1627. Il est également possible que la plus petite couronne du « Livre de bijoux » ne soit pas une variante, mais l'insigne destiné au couronnement de Marina Mniszech.

Portrait de Sigismond III Vasa avec la couronne « orientale » par Joseph Heintz l'Ancien, vers 1604, Alte Pinakothek à Munich.

Visualisation de la couronne « orientale » de Sigismond III Vasa par Jan Vermeyen (attribué), vers 1604, © Marcin Latka.

Portrait de Ladislas IV Vasa avec la soi-disant couronne « moscovite » par Pieter Soutman, vers 1634, Musée national de Varsovie.

Dessin de conception pour la soi-disant couronne « moscovite » par Jakob Mores l'Ancien, vers 1605-1610, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg.

Dessin de conception pour la soi-disant couronne « moscovite » ou la couronne de Marina Mniszech par Jakob Mores l'Ancien, vers 1605-1610, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg.

Bustes en bronze de Sigismond Vasa et Constance d'Autriche

Bien que l'existence des bustes royaux soit purement hypothétique et non confirmée par les sources, la mode de ces sculptures antiques, issues de l'Italie et de la cour impériale de Prague et de Vienne, a sans doute trouvé son reflet dans la cour cosmopolite des Vasa à Cracovie et à Varsovie. Cartouche en bronze avec armoiries de la République polono-lituanienne du château de Wawel, une fonte en bronze qui a été préservée jusqu'à nos jours et commandée par Sigismond III vers 1604 pour orner la porte dans l'aile nord du château menant à l'Escalier des sénateurs, confirme que les résidences des Vasa polonais étaient remplies de tels objets.

En 1624, l'évêque de Cracovie, Marcin Szyszkowski, qui s'est intitulé « le plus fidèle serviteur de la maison d'Autriche » et qui, avec Zygmunt Myszkowski, a amené la reine Constance de Graz en Pologne, a parrainé une nouveau dôme architectural au-dessus du reliquaire de saint Stanislas dans la cathédrale du Wawel dans le style du baroque romain. C'est l'œuvre de l'architecte royal Giovanni Battista Trevano, le même qui a reconstruit le château royal de Varsovie, en marbre noir et rose, en bronze doré et en bois, créé dans les années 1626-1629. Les figures en bronze doré des évangélistes et des saints patrons de Pologne, flanquant la coupole au-dessus du baldaquin, ont été fondues par Antonio Lagostini, actif à Cracovie vers 1624. L'année même de l'achèvement de ces travaux, l'évêque a également commandé un monument funéraire pour lui-même dans la cathédrale près du baldaquin. Selon la lettre de Marcin Szyszkowski à Andrzej Łukomski, chanoine du chapitre de la cathédrale de Cracovie, du 20 janvier 1629, cela a également été commandé à Trevano et Lagostini. Le modèle du buste en bronze fondu doit être attribué aux sculpteurs liés à Trevano, Andrea et Antonio Castelli, sculpteurs de Lugano, actifs à Cracovie à partir de 1623 environ. S'ils existaient, les bustes royaux étaient sans aucun doute en bronze doré, tout comme la majorité des œuvres similaires conservées dans de nombreux pays européens et le buste de l'évêque Szyszkowski. Le matériau et sa réutilisation militaire fréquente expliqueraient également pourquoi les œuvres ne se sont pas conservées, tout comme les statues en bronze du jardin de Ladislas IV au palais Villa Regia à Varsovie, qui sont confirmées dans des sources. La statue en bronze préservée du roi Sigismond III à la colonne, dite colonne de Sigismond à Varsovie, était au début également dorée. La reconstruction est basée sur des portraits royaux avec une composition espagnole des années 1610 créés par l'atelier du peintre de la cour Jakob Troschel, qui étaient dans la collection du Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg avant la Seconde Guerre mondiale. Les deux effigies, probablement de la dot de la princesse polono-lituanienne Anne Catherine Constance Vasa, sont très schématiques et idéalisées, les traits du visage sont donc basés sur des effigies plus réalistes de la paire royale créée par d'autres peintres de la cour.

Buste en bronze doré du roi Sigismond III Vasa, années 1610 à 1631. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.

Buste en bronze doré de la reine Constance d'Autriche, années 1610 à 1631. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.

Voir plus de photos de Bustes en bronze de Sigismond Vasa et Constance d'Autriche sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub

Pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa

La princesse Anne Catherine Constance Vasa est née à Varsovie le 7 août 1619. Elle était la fille unique de Sigismond III Vasa et de sa seconde épouse Constance d'Autriche qui a survécu à l'enfance, et la plus jeune des enfants du couple royal.

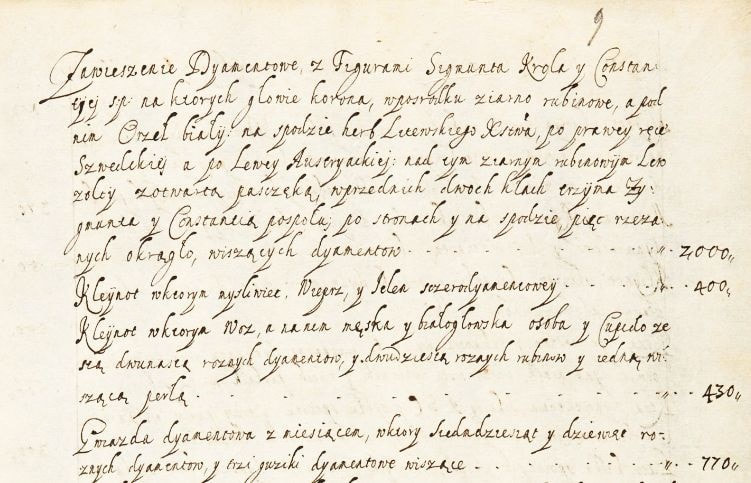

Les grands pendentifs de style espagnol, comme celui décrit ici, deviennent moins à la mode avec l'introduction du style français au milieu des années 1630, qui a incité les broches frontales. La création du pendentif pourrait être ensuite clôturée entre le milieu des années 1620 et 1638, lorsque Anne Catherine Constance est devenue majeure et est entrée en possession des comtés qui lui ont été conférés par le Parlement. C'est aussi probablement en 1638 que le portrait de la princesse en robe rouge espagnole avec deux pendentifs en or a été créé (aujourd'hui au château impérial de Nuremberg). Le roi Sigismond III, lui-même un orfèvre talentueux, peut-être directement inspiré le programme emblématique compex de ce bijou, bien qu'il soit également possible qu'il ait été créé longtemps après sa mort en 1632. Depuis 1637, un mariage a été suggéré entre Anne Catherine Constance et Ferdinand Charles, Archiduc d'Autriche, héritier du Tyrol et neveu de Ferdinand II, empereur romain germanique. Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, et Gaston, duc d'Orléans (frère du roi Louis XIII de France), étaient également parmi les candidats potentiels. Un bijou mettant l'accent sur de splendides connexions dynastiques et soulignant l'immensité des territoires gouvernés par la famille s'intégrerait parfaitement dans la situation de la princesse à cette époque. Plusieurs bijoux héraldiques figuraient dans les portraits officiels de la mère d'Anne Catherine Constance, Constance d'Autriche. Le père de la princesse, Sigismond III Vasa, a été élu monarque de la République polono-lituanien, bi-fédération de Pologne et de Lituanie dirigée par un monarque commun en union réelle, qui était à la fois roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Depuis le couronnement de Sigismond en 1592, les Vasa polonais se sont proclamés dirigeants héréditaires légitimes de la Suède, ignorant par conséquent la déposition de Sigismond en 1598 par le parlement suédois. Anne Catherine Constance a finalement épousé Philippe-Guillaume de Neubourg (1615-1690), à Varsovie le 8 juin 1642. Elle a apporté une dot considérable en bijoux et en espèces, calculée à un total de 2 millions de thalers. L'inventaire des bijoux de princesse conservés à la bibliothèque Czartoryski de Cracovie résume leur valeur à 443 289 1/3 de thalers durs. Le pendentif héraldique est classé 18e dans la section Pendentifs: « Un pendentif en diamant avec des figures du défunt roi Sigmunt et Constantia avec des couronnes sur la tête, au milieu le grain de rubis, et sous l'Aigle blanc, au bas des armoiries du Duché de Lituanie, à droite suédoise et à gauche autrichienne; au-dessus de ce grain de rubis, un lion jaune avec la mâchoire ouverte, tiennent ensemble Zygmunt et Constantia dans ses deux crocs, sur les côtés et en bas cinq diamants ronds suspendus », évalué à 2 000 thalers. Il est difficile de déterminer le degré d'exactitude de l'inventaire à la fois en termes de description des bijoux et d'évaluation. Un «gros diamant» dans une bague était évalué à 30 000 thalers et une bague avec des «armoiries de l'Autriche» ne valait que 40 thalers. Traditionnellement, la reine était placée à droite et le roi à gauche, et pas comme dans la description du pendentif, qui trouve une confirmation dans les portraits de Sigismond et Constance, ainsi que l'emplacement des stalles royales dans la cathédrale Saint-Jean de Varsovie. L'inventaire comprend également : « Un collier de 22 pièces, dont 11 avec un diamant au milieu, 3 taillé carrée, 3 taillé triangle et serti de deux perles. 11 autres parties dont une tête de lion au centre ayant une perle dans sa gueule, quatre diamants et quatre perles sertis autour de lui. Le tout avec un pendentif serti de soixante-deux diamants, dessus une tête de lion et six perles pendantes », un cadeau de la reine à la princesse, évalué à 80 000 thalers; « Un pendentif dans lequel un Lion avec trois couronnes en forme de blason suédois avec vingt-six diamants différents et trois perles pendantes », évalué à 150 thalers et « Un pendentif dans lequel un aigle blanc avec un gros rubis sur la poitrine, trois petites pièces rubis et trois grosses perles », évalué à 700 thalers. Ainsi qu'un « Aigle blanc, portant sur sa poitrine un blason sur lequel deux rubis, tous sertis de diamants, avec trois perles pendantes », d'une valeur de 1 200 thalers, ce qui est très probablement identique à « l'aigle en diamant avec rubis » de la maison d'Autriche reçue en 1543 par Elizabeth d'Autriche (1526-1545) de l'empereur Charles Quint à l'occasion de son mariage avec Sigismond II Auguste de Pologne, et conservée dans le trésor de la résidence de Munich. Parmi les joailliers renommés à la cour des Vasa de la première moitié du XVIIe siècle, qui pouvaient créer l'œuvre, se trouvaient Mikołaj Siedmiradzki (vers 1550-1630) de Lviv dans l'Ukraine d'aujourd'hui, qui était au service de Sigismond III depuis 1604, et qui en tour à tour employé dans son atelier Mikołaj Pasternakowicz et Zygmunt Frączkiewicz. Il y avait aussi Jean Barbier de Lorraine, actif à Cracovie à partir de 1605, qui a déménagé à Gdańsk en 1625 et Beniamin Lanier (mort en 1630) de Vitry-le-François dans le nord-est de la France, qui était actif à Cracovie à partir de 1606, tous deux bijoutiers de la cour de Sigismond III. Jakub Burnett d'Edimbourg qui s'est installé à Lviv dans la première moitié du XVIIème siècle a été employé par Ladislas IV. Des membres de la famille ont également commandé des bijoux à l'étranger, comme le prince Jean Casimir Vasa qui, en 1643, a payé 9 000 florins pour des bijoux à Samuel von Sorgen de Vienne et 189 florins « Pour le cœur de diamant à M. Jakub bijoutier ». Anne Catherine Constance est morte sans enfant à Cologne le 8 octobre 1651 et a été enterrée dans l'église des Jésuites de Düsseldorf. C'est en raison du caractère purement héraldique du bijou, de la valeur élevée du matériau et de la nouvelle mode pour des bijoux plus simples que le pendentif a très probablement été fondu, peut-être encore au XVIIème siècle.

Extrait de l'inventaire des bijoux de Son Altesse la duchesse de Neubourg, princesse de Pologne (Spisanie Kleynotów Xiężney Iey Mości Neyburskiey, Królewney Polskiey) par la chancellerie royale de Varsovie, 1645, Bibliothèque Czartoryski de Cracovie. Fragment décrivant le pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa.

Pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa, milieu des années 1620 à 1638. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.

Voir plus de photos de Joyaux des Vasa polonais sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub

Tapisseries avec l'histoire d'Ulysse

Lors de son séjour à Anvers en 1624, le prince héritier de la République polono-lituanienne, Ladislas Sigismond Vasa, a visité l'atelier de Pierre Paul Rubens, admiré les peintures de Jean Brueghel l'Ancien dit de Velours et visité la célèbre collection d'art de Cornelis van der Geest. Il est également allé voir le tapissierspand (magazin des tapissiers), sur le site de l'actuel théâtre Bourla, le 24 septembre 1624. Nous avons visité une maison, écrit Stefan Pac, dans son journal où on vend de belles et précieuses tapisseries qu'on envoie dans le monde entier. Quelques jours plus tard, le 5 octobre 1624, Gaspard Nagodt, trésorier du prince de Pologne, signa un contrat avec un tisserand bruxellois Jacques Geubels le Jeune pour la livraison de dix tapisseries représentant l'histoire d'Ulysse de six aunes de hauteur chacune (l'aune flamande équivalant à environ 70 cm), entrelacé de fil d'or et d'argent. L'ensemble complet comprenait 594 aunes et coûtait 19008 florins. Le 12 octobre 1624, un autre contrat est signé pour une série intitulée « aux verdures » c'est-à-dire tapisseries du type de verdure ou « Paysages et Bocages en fresque », pour 9207 florins.

Un marchand anversois, Jean Bierens, « agent et domesticque de son Alteze le Sérénissime Prince Wladislaus Sigismundus, Prince de Poloigne et de Suède », supervisa le tissage des tapisseries de l'Histoire d'Ulysse et des verdures que Geubels le Jeune fit à Bruxelles. Un procès intenté par Geubels contre Jean Bierens, en décembre 1626 pour paiement, confirme qu'au moins une partie des tapisseries commandées était prête à cette date. Des notations dans les archives révèlent l'existence d'agents du prince, tels que mentionné Jean Bierens, Georges Deschamps ou le Français Mathieu Rouault. Ils devaient satisfaire les créanciers de Ladislas Sigismond et s'assurer que tout était exécuté et envoyé en Pologne. Probablement en raison des difficultés financières du prince, l'ensemble n'a pas été exécuté avant la mort de Geubels en 1629 et la commande a été accomplie par un atelier inconnu. On ne sait pas quand l'Histoire d'Ulysse et les verdures ont été expédiées d'Anvers et quand elles sont arrivées en Pologne. Ladislas Sigismond, le monarque nouvellement élu de la République sous le nom de Ladislas IV, voulait les avoir avant son couronnement le 6 février 1633 à Cracovie. Par acte notarié du 12 janvier 1632, nous apprenons que Jean Bierens avait reçu trois coffres contenant environ deux cent cinquante-trois marcs d'argenterie des mains de Francesco Gissa et Joannes Curius, un majordome et l'autre secrétaire de l'abbé Mikołaj Wojciech Gniewosz (décédé en 1654), ambassadeur de la République. Le marchand anversois leur avait donné deux mille trois cent dix rixdales en gage et avait promis d'envoyer la précieuse livraison à Gdańsk à l'adresse d'Abraham Pels. Dans la lettre du 15 septembre 1632, Ladislas IV demanda à Christian IV du Danemark de libérer ses tapisseries de la douane (Rkps Riqsarkivet, Polen A. I, 3). Selon François Mols, un certain nombre de cartons de tapisseries par Jacques Jordaens avec la date 1620 ont été vendues à Anvers en 1774. On pense que ces tapisseries ont été inspirées par des fresques perdues du Primatice sur le même sujet à Fontainebleau. Un document du 15 mai 1656 dans les archives d'Anvers dans lequel Jacques Geubels, fils de Jacques Geubels le Jeune, s'était engagé à tisser des tapisseries représentant l'Histoire d'Ulysse d'après des cartons de Jordaens, confirme que la série était faites sur des dessins de ce peintre. Des tapisseries somptueuses « accrochées à un style étranger » parmi les « arts dorés des Pays-Bas » sont mentionnées dans la « Brève description de Varsovie » d'Adam Jarzębski (La route principale, ou une brève description de Varsovie) de 1643 comme ornant du palais Villa Regia de Ladislas IV à Varsovie (1950-1956). La série a été héritée par le frère de Ladislas, Jean II Casimir, qui les a emmenés en France après son abdication en 1668 et a été vendue aux enchères à Paris en 1673 à l'agent de Charles I Louis, électeur palatin pour 12000 livres (position 728 de l'inventaire).

Tapisserie avec Ulysse menaçant Circé par l'atelier de Jacques Geubels II après carton de Jacques Jordaens, 1624-1632, avec les armoiries du prince héritier de la République polono-lituanienne, Ladislas Sigismond Vasa, la marque de la ville de Bruxelles B B, monogramme de tisserand et signature IACO GEVBELS. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.

Voir plus de photos du Palais Villa Regia à Varsovie sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub

Quand en 1598 mourut la reine Anne d’Autriche, la première épouse de Sigismond III Vasa, une jeune chambellan de la cour de la reine et gouvernante des enfants du roi, Urszula Meyerin, occupa son poste non seulement dans le lit du roi, mais aussi à la cour et dans la politique du pays. Cette période de sept ans entre le premier et le deuxième mariage du roi, marquée par le rôle croissant de sa maîtresse et « la ministre en jupe » comme on l'appelait, se reflète très probablement dans le reliquaire de sainte Ursule de musée diocésain de Płock.

Avant 1601, le roi Sigismond III ordonna à un orfèvre de Płock, Stanisław Zemelka, de décorer un buste reliquaire de son saint patron, saint Sigismond, dans la cathédrale de Płock, avec une couronne en or provenant de son trésor. Vers la même année, l'allié et protégé du roi, Wojciech Baranowski, évêque de Płock, commanda à l'atelier de l'orfèvre royal un buste en argent pour des reliques de sainte Ursule de la cathédrale de Płock, qui devait être transféré au nouveau collège jésuite établi à Pułtusk. Urszula Meyerin, une partisane des jésuites qui correspondait avec le pape et utilisait son influence sur le roi pour nommer ses favoris aux postes d’État, méritait l’honneur de donner son effigie à la vierge martyre Ursule, ce qui serait une autre raison de la gratitude du roi envers Baranowski. Il est également possible que le roi, lui-même un orfèvre talentueux, ait participé à l'exécution de cette commande, d'où l'absence de signature sur l'œuvre.

Reliquaire en argent de saint Sigismond avec diadème de Płock en or par anonyme de Cracovie (reliquaire) et anonyme de Hongrie ou d'Allemagne (diadème), deuxième quart du XIIIe siècle et 1370, musée diocésain de Płock.

Reliquaire en argent de sainte Ursule en forme de buste par Stanisław Ditrich, vers 1600, musée diocésain de Płock.

En 1637, lorsque le roi Ladislas IV Vasa, âgé de 42 ans, décida de se marier finalement, la situation à la cour de sa maîtresse, Jadwiga Łuszkowska, devint difficile. C’est probablement grâce aux efforts de la fille impériale, Cécile-Renée d'Autriche, épouse du roi que Jadwiga a épousé Jan Wypyski, le starost de Merkinė en Lituanie, et a quitté le cour de Varsovie.

Portrait du prince Sigismond Casimir Vasa avec un page (probablement le fils illégitime de Łuszkowska et Ladislas IV - Ladislas Constantine Vasa, futur comte de Wasenau) par cercle de Peter Danckerts de Rij, vers 1647, Galerie nationale de Prague.

Vers 1659, lorsque la grande guerre, connue en Pologne sous le nom de Déluge, se terminait, il devint évident pour tout le monde à la cour de Varsovie que la reine Marie Louise de Gonzague, âgée de 48 ans, ne donnerait pas naissance à un enfant, et tout pensaient à un héritier possible du trône. Une reine puissante donna naissance à un fils en 1652, mais l'enfant mourut au bout d'un mois. Le vieux roi Jean Casimir Vasa, ancien cardinal, qui s'est trouvant inadapté à la vie ecclésiastique, s'est présenté aux élections pour le trône polonais après le décès de son frère et a épousé sa belle-soeur, a toutefois eu au moins un enfant illégitime, une fille Marie Catherine et peut-être un fils.

La peinture offerte par la reine Marie Louise à l'église de la Sainte-Croix de Varsovie en 1667 et créée par l'artiste de la cour vers 1659 représente le fils aîné de la maîtresse du roi Katarzyna Franciszka (Catherine Françoise) Denhoffowa. Jean Casimir Denhoff, âgée de 10 ans, comme le jeune Jésus, tenu par la reine Marie Louise, représentée en la Vierge Marie, offre une bague à sa mère en costume de sainte Catherine. Katarzyna Franciszka Denhoffowa, née von Bessen (ou von Bees) d’Olesno en Silésie et sa soeur cadette Anna Zuzanna, filles d’honneur de la reine Cécile-Renée, sont restées à la cour après sa mort. Denhoffowa est devenue la servante de confiance d'une nouvelle reine et de son second mari, Jean Casimir. En 1648, elle épouse un courtisan de Jean Casimir, Teodor Denhoff, et un an plus tard, le 6 juin 1649, elle donne naissance à Jean Casimir Denhoff, futur cardinal. Les parrains du jeune Denhoff n'étaient autre que le roi et la reine elle-même. En 1666, à l'âge de 17 ans, il fut fait abbé de l'abbaye de Mogiła et étudia le droit canonique à Paris entre 1670 et 1674 sous la protection de Jean Casimir Vasa.

Mariage mystique de sainte Catherine, peut-être par Jan Tricius, vers 1659, Musée national de Varsovie.

Portrait du roi Jean II Casimir Vasa par Daniel Schultz, 1659, Musée de Bains Royaux à Varsovie.

Portrait du cardinal Jean Casimir Denhoff par cercle de Giovanni Maria Morandi, après 1687, collection particulière.

Voir plus de photos de Vasa polonais sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub

Après deux siècles de domination en tant que centre de l'artisanat de la république polono-lituanienne, le principal port du pays, Gdańsk, a commencé à décliner au début du XVIIIème siècle. Le transfert de la cour royale de Dresde, à Varsovie pendant la guerre de Sept Ans en 1756, a mis fin à une autre hégémonie d'un demi-siècle de la capitale saxonne. La cour royale dans la capitale du Royaume de Pologne a favorisé un grand développement d'ateliers locaux. En outre, de nombreux orfèvres expérimentés ont commencé à s'installer à Varsovie. Parmi les plus importants, il y avait Antoni Ignacy Mietelski (m. 1737), originaire de Warka, qui s'installa à Varsovie en 1717. En 1725, 1733 et 1737, il était l'aîné de la guilde des orfèvres de la ville. Mietelski est l'auteur de deux pichets en argent dans des proportions similaires, un orné de médailles d'environ 1720 (Musée Czartoryski) et l'autre de 1726 créé pour le conseil municipal et orné du symbole de Varsovie - une sirène (Musée national de Varsovie). Le pichet à la sirène signé avec monogramme AM a été commandé par le maire de Varsovie, Józef Benedykt Loupia.

Le privilège du roi Stanislas Auguste Poniatowski de 1785 et les lois subséquentes ont sanctionné des ateliers juifs non affiliés à la guilde et imposent des règles strictes sur le marquage des objets (le titre du métal, poinçon personnel entre autres). Parmi les orfèvres les plus remarquables de cette époque étaient Szymon Stanecki, trésorier de la guilde à partir de 1785, actif jusqu'en 1810, qui a signé ses œuvres avec monogramme SS. Il est l'auteur d'une soupière en argent avec des poignées sous la forme de têtes de bélier et une couvercle avec le manche sous la forme d'artichaut daté vers 1785 à 1788 (Musée national de Varsovie). Hil Jakubowicz, un orfèvre juif de Łask, appuyé l'un des cinq fondeur d'état en 1788, est l'auteur d'un panier octogonal de filigrane d'environ 1785 à 1787. Teodor Pawłowicz, mentionné dans le privilège royal de 1785 à titre d'adjoint senior de la guilde et active au moins jusqu'en 1789, et Józef Skalski marquant ses œuvres avec monogramme IS, actif à la fin du XVIIIème siècle. Les étrangers sont représentés par Karl Ludwig de Dresde, mentionné dans les livres de la paroisse évangélique de Węgrów-Varsovie en 1785 et auteur de deux soupières en argent monogrammé CL. Martin Holck, mentionné dans les livres de la paroisse évangélique en 1783 et actif jusqu'en 1794, Josef Götz appelé Gallus de Moravie, actif à Varsovie d'environ 1773 jusqu'à la fin du siècle et J.M. Schwartz qui a signé ses œuvres avec monogramme I.M. Les orfèvres non identifiés par leur nom sont des monogrammistes - IGB, peut-être de Poznań, actif années 1770 jusqu'à la fin du siècle, auteur de deux soupières du service de Michał Kemblan Chełkowski, chambellan du roi Stanislas Auguste et daté vers 1785 à 1788, monogrammiste ASW, monogrammiste GSS et monogrammiste AK, tous actifs à Varsovie dans les années 1780.

Pichet en argent avec médaille de mariage du roi Ladislas IV Vasa et Cécile Renée d'Autriche par Antoni Ignacy Mietelski, vers 1720, Musée Czartoryski.

Buste en argent de saint Stanislas de la cathédrale de Gniezno par anonyme de Varsovie, 1726, Musée de l'archidiocèse de Gniezno.

|

Artinpl est un projet éducatif individuel pour partager des connaissances sur les œuvres d'art aujourd'hui et dans le passé en Pologne.

Si vous aimez ce projet, veuillez le soutenir avec n'importe quel montant afin qu'il puisse se développer. © Marcin Latka Catégories

All

Archives

April 2023

|