|

Portraits de Simonetta Vespucci, Beatrice d'Aragona et Barbara Zapolya en Vénus et en Madone

Vers 850, l'église de Santa Maria Nova (Nouvelle Sainte Marie), a été construite sur les ruines du Temple de Vénus et de Roma entre le bord oriental du Forum Romanum et le Colisée à Rome. Le temple était dédié aux déesses Venus Félix (Vénus porteuse de bonne fortune) et Roma Aeterna (Rome éternelle) et aurait été le plus grand temple de la Rome antique. La Vierge Marie devait désormais être vénérée dans un site antique dédié à l'ancêtre du peuple romain, en tant que mère d'Enée, le fondateur de Rome. Jules César a revendiqué Vénus comme son ancêtre, le dictateur Sylla et Pompée comme leur protectrice. Elle était la déesse de l'amour, de la beauté, du désir, du sexe, de la fertilité, de la prospérité et de la victoire.

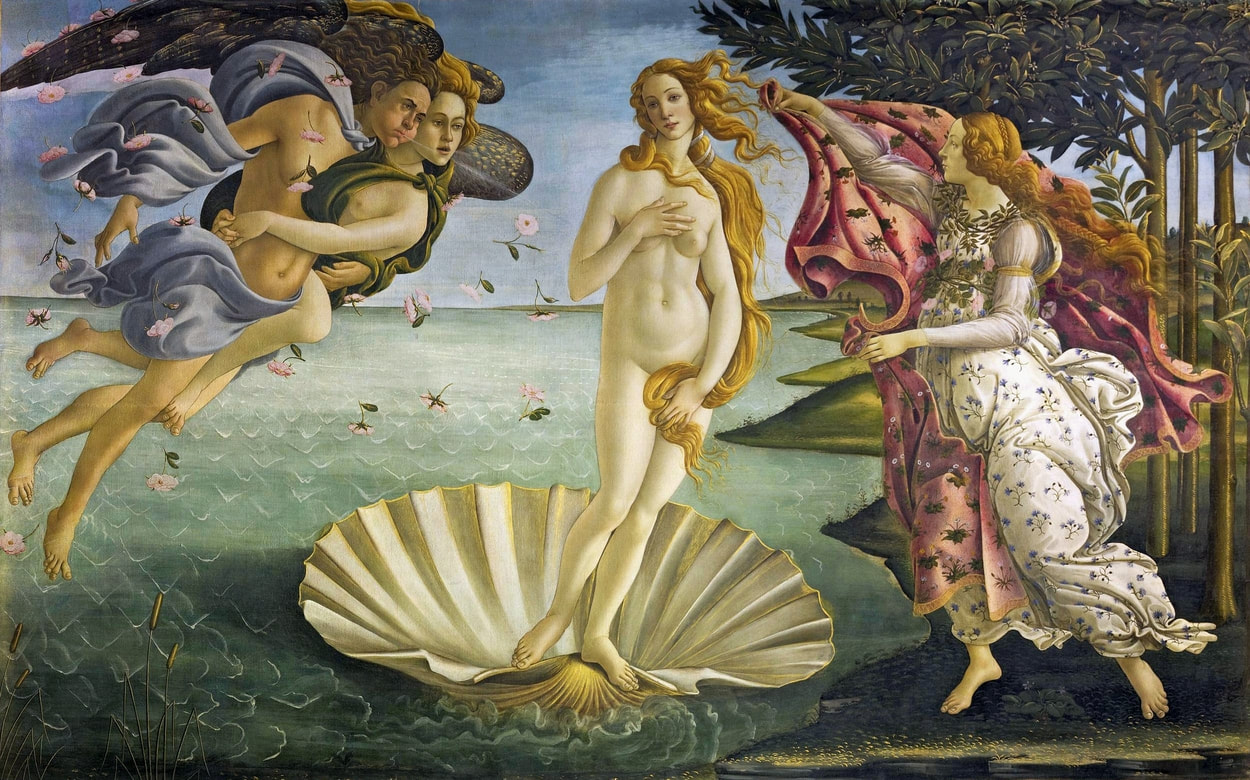

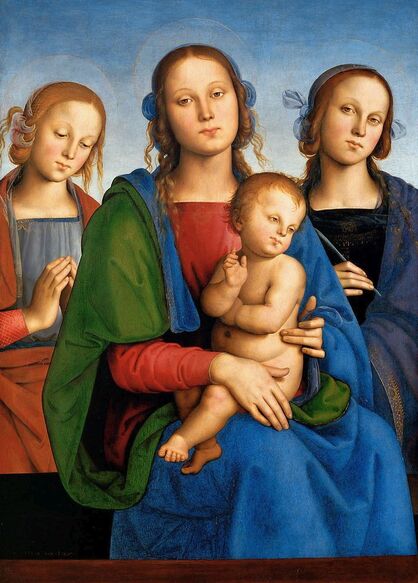

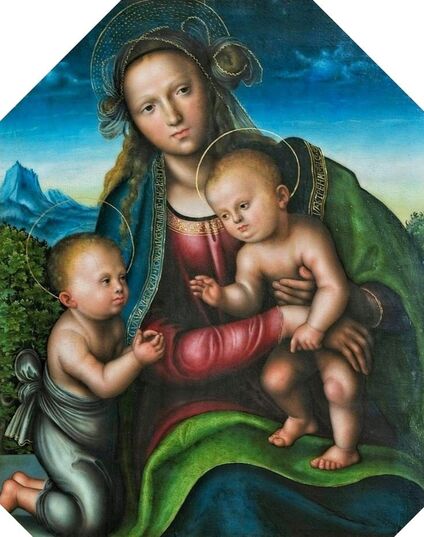

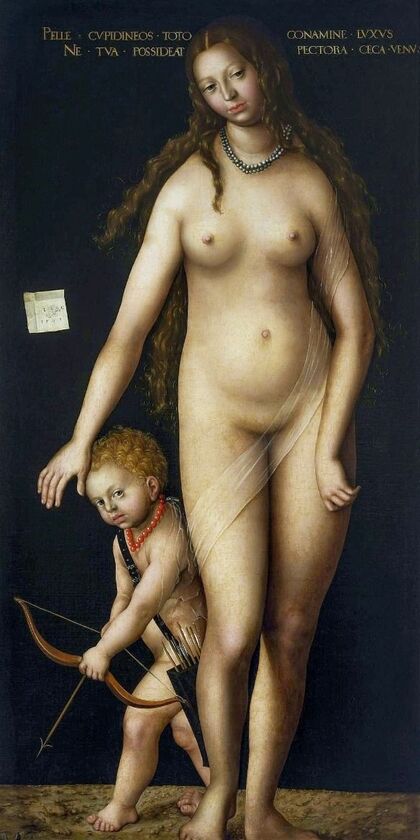

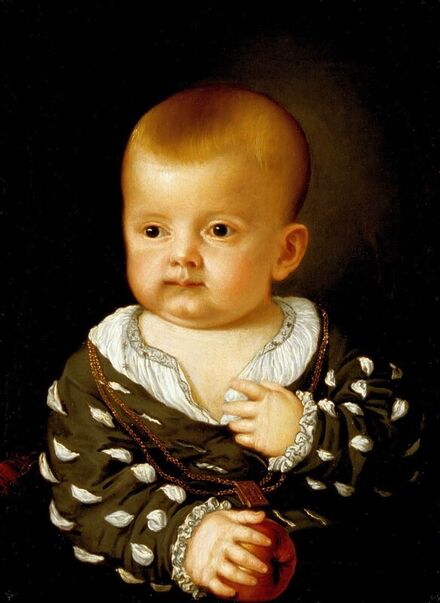

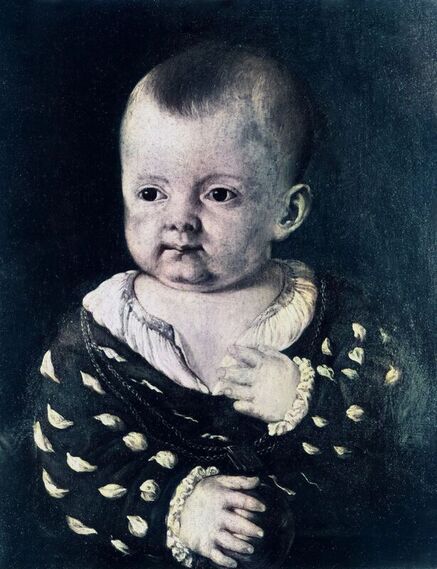

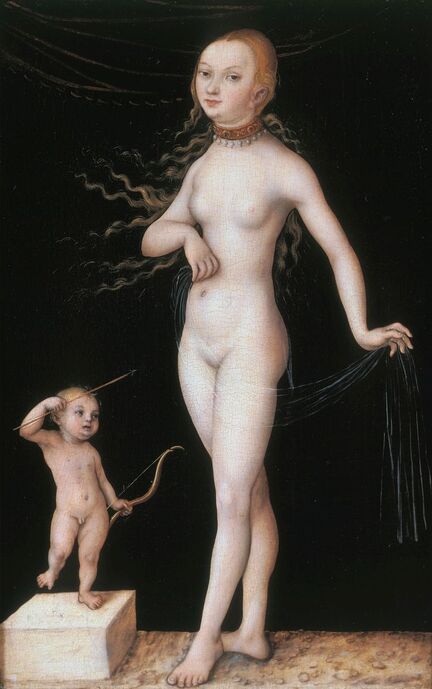

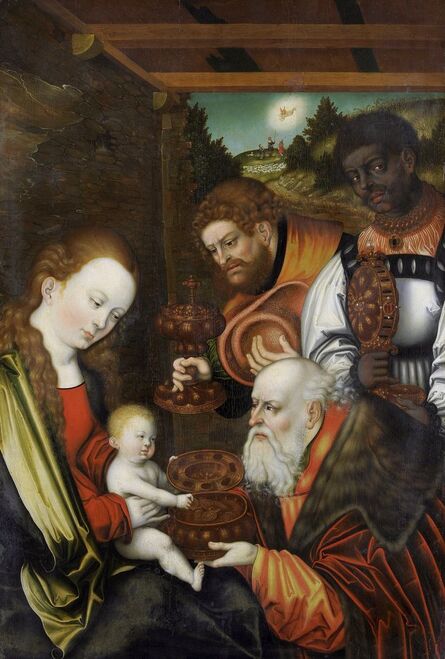

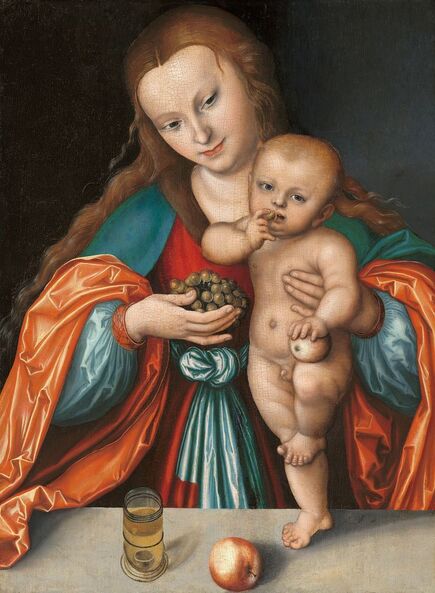

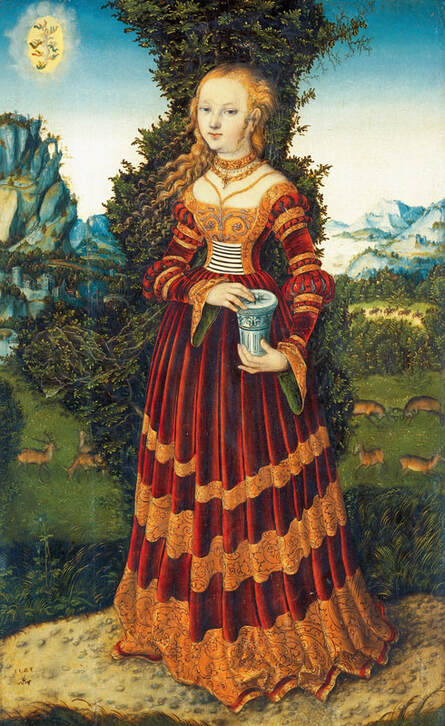

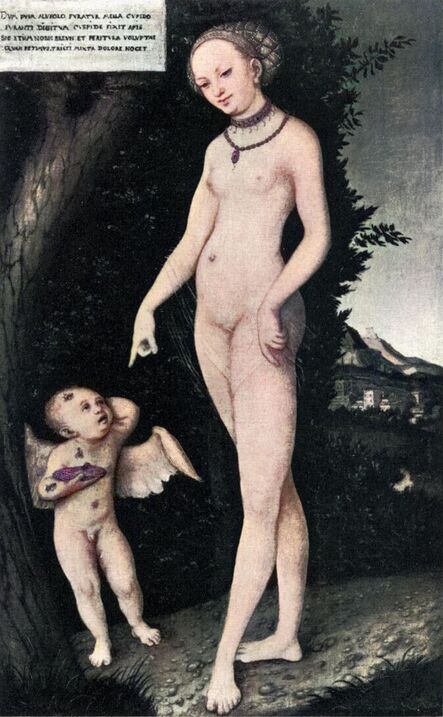

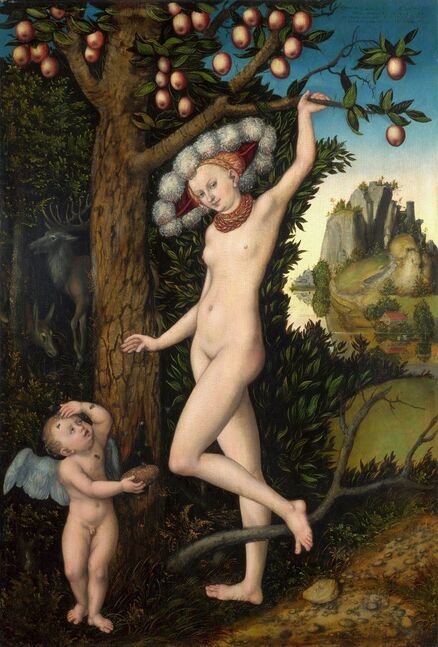

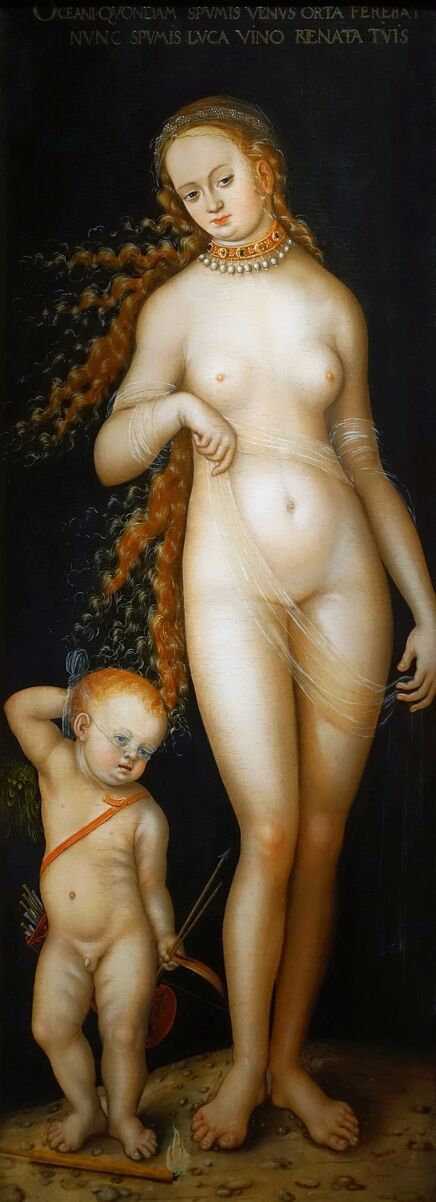

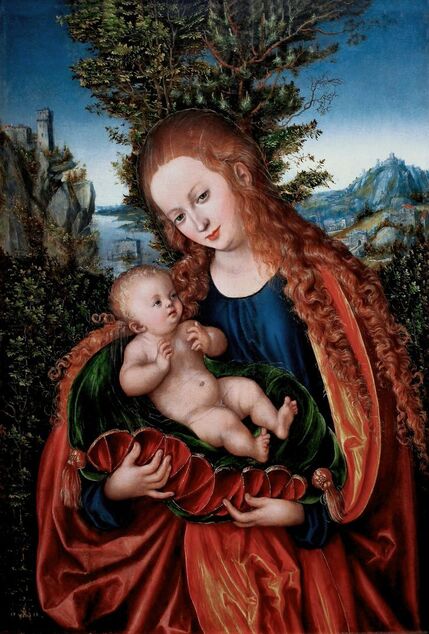

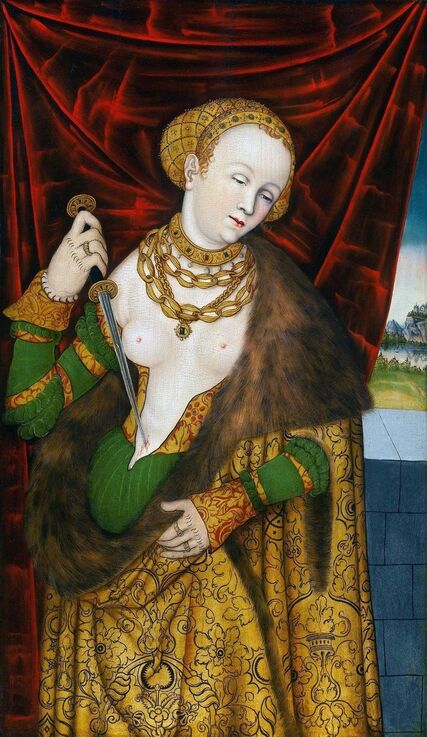

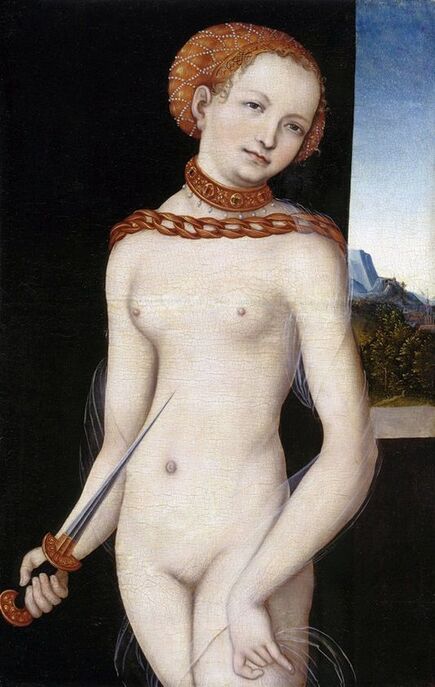

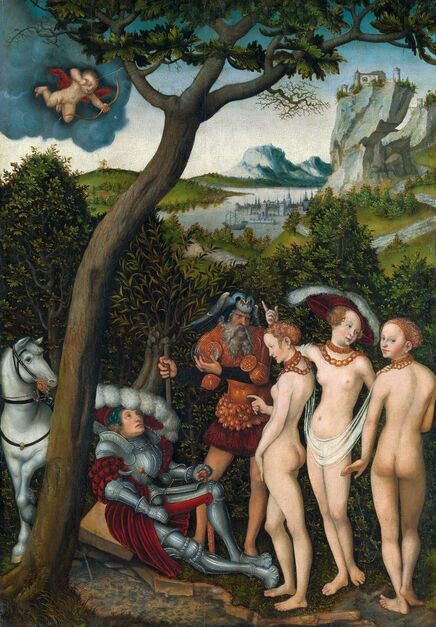

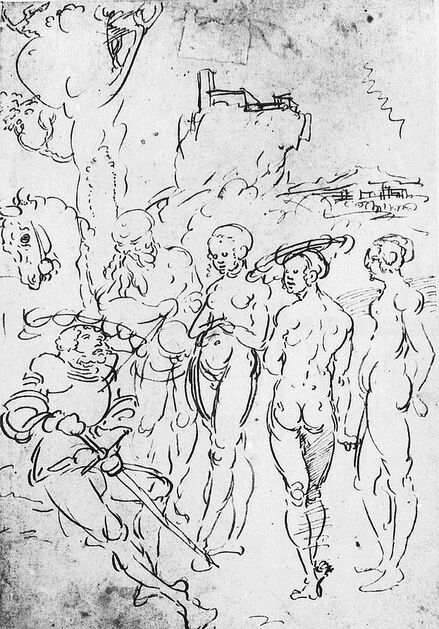

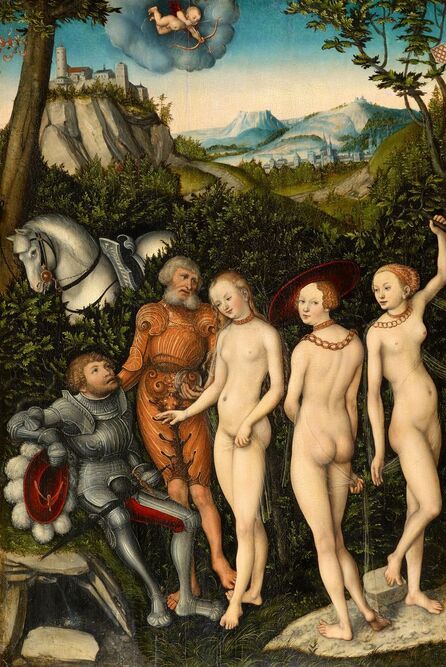

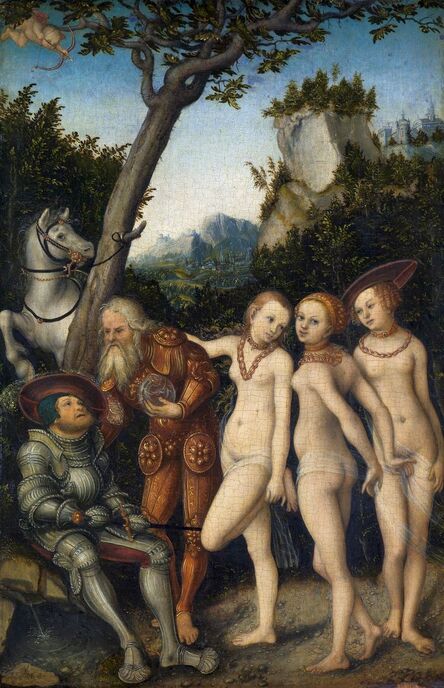

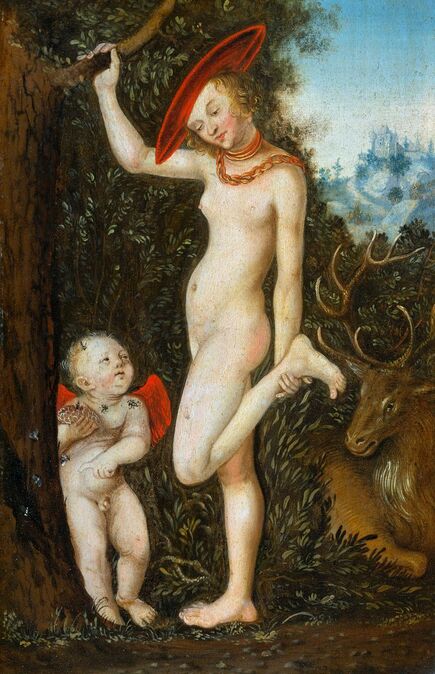

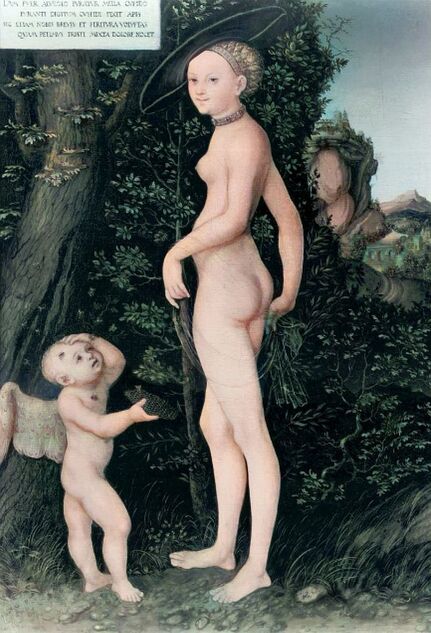

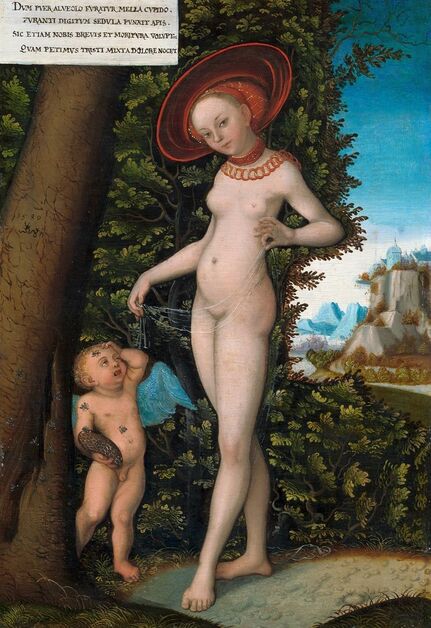

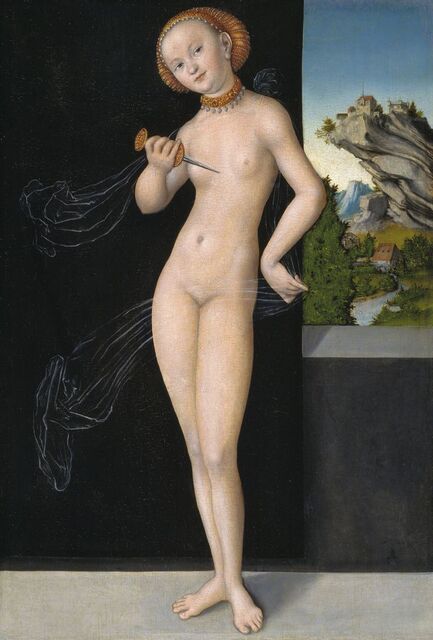

En avril 1469, à l'âge de seize ans, une noble génoise Simonetta Cattaneo (1453-1476), mariée à Gênes en présence du Doge et de toute l'aristocratie de la ville Marco Vespucci de la République de Florence, cousin éloigné du navigateur Amerigo Vespucci. Après le mariage, le couple s'installe à Florence. Simonetta devient rapidement populaire à la cour florentine et suscite l'intérêt des frères Médicis, Lorenzo et Giuliano. Lorsqu'en 1475, Giuliano remporta un tournoi de joutes après avoir porté une bannière sur laquelle se trouvait une image de Simonetta en tant que Pallas Athéna, peinte par Sandro Botticelli, sous laquelle se trouvait l'inscription française La Sans Pareille, et il nomma Simonetta en tant que « La Reine de la Beauté » lors de cet événement, sa réputation de beauté exceptionnelle s'est encore accrue. Elle mourut un an plus tard dans la nuit du 26 au 27 avril 1476. Le jour de ses funérailles, elle fut transportée à travers Florence dans un cercueil découvert vêtu de blanc pour que les gens l'admirent une dernière fois et il a peut-être existé un posthume culte à son sujet à Florence. Elle est devenue un modèle pour différents artistes et Botticelli l'a fréquemment représentée sous les traits de Vénus et de la Vierge, les divinités les plus importantes de la Renaissance, qui avaient toutes deux pour symbole des perles et des roses. Parmi les plus belles figurent les peintures du Musée national de Varsovie (tempera sur panneau, 111 x 108 cm, M.Ob.607) et le château de Wawel (tempera sur panneau, 95 cm, ZKWawel 2176) dans lesquelles la Vierge présente ses traits, ainsi que la déesse de la célèbre Naissance de Vénus à la Galerie des Offices à Florence (tempera sur toile, 172,5 x 278,5 cm, 1890 n. 878) et Vénus à la Gemäldegalerie de Berlin (huile sur toile, 158,1 x 68,5 cm, 1124). Elle fut aussi très probablement le modèle de la Vénus de la Galerie Sabauda de Turin (huile sur toile, 176 x 77,2 cm, inv. 172), achetée en 1920 par Riccardo Gualino, ainsi connue sous le nom de Vénus Gualino. Giorgio Vasari, rappelle que des représentations similaires, réalisées dans l'atelier de Botticelli, ont été retrouvées dans diverses maisons florentines. Si la plus grande célébrité de cette époque prêtait son apparence à la déesse de l'amour et à la Vierge, il est plus qu'évident que d'autres dames fortunées souhaitaient être représentées de la même manière. Le 22 décembre 1476, Matthias Corvin, roi de Hongrie, de Bohême et de Croatie, épousa une autre beauté de la Renaissance, Béatrice d'Aragona de Naples, une parente de Bona Sforza, reine de Pologne (le grand-père de Bona, Alphonse II de Naples, était le frère de Béatrice). Matthias était fasciné par sa femme jeune, intelligente et instruite. Son buste en marbre créé par Francesco Laurana dans les années 1470 (The Frick Collection à New York, 1961.2.86) porte l'inscription DIVA BEATRIX ARAGONIA (Divine Béatrice d'Aragon) pour rehausser encore sa beauté lointaine et éthérée. De nombreux Italiens ont suivi Béatrice en Hongrie, parmi lesquels Bernardo Vespucci, frère d'Amerigo, qui a donné son nom à l'Amérique (d'après « The Beauty and the Terror: The Italian Renaissance and the Rise of the West » de Catherine Fletcher, 2020, p. 36). Corvin a commandé des œuvres d'art à Florence et les peintres Filippino Lippi, Attavante degli Attavanti et Andrea Mantegna ont travaillé pour lui. Il a également reçu des œuvres d'art de son ami Lorenzo de 'Medici, comme des reliefs en métal des têtes d'Alexandre le Grand et de Darius par Andrea da Verrocchio, comme le cite Vasari. Il est fort possible que Vénus de Sandro Botticelli ou de l'atelier à Berlin ait également été envoyée de Florence à Matthias Corvin ou amenée par Béatrice en Hongrie. Après la mort de Corvin, Béatrice épousa en 1491 son second mari, Vladislas II, fils de Casimir IV, roi de Pologne et frère aîné de Sigismond I. Deux tableaux de la Vierge à l'Enfant des années 1490 du Pérugin, peintre qui entre 1486 et 1499 travailla principalement à Florence, au Kunsthistorisches Museum de Vienne (tempera et huile sur panneau, 86,5 x 63 cm, GG 132, ancienne collection impériale) et au Städel Museum (tempera et huile sur panneau, 67,7 x 51,5 cm, inv. 843, acquis en 1832) représentent la même femme comme la Vierge. Les deux effigies sont très similaires au buste de Béatrice par Francesco Laurana. Le tableau du musée Städel a très probablement été copié ou recréé sur la base du même ensemble de dessins d'étude par d'autres artistes, dont le jeune Lucas Cranach l'Ancien. Une version, attribuée à Timoteo Viti, fut offerte à la Collégiale d'Opatów en 1515 par Krzysztof Szydłowiecki, qui fut initialement Trésorier et Maréchal de la Cour du Prince Sigismond depuis 1505, et à partir de 1515 le Grand Chancelier de la Couronne. Il était un ami du roi Sigismond et voyageait fréquemment en Hongrie et en Autriche. Deux autres versions de Lucas Cranach l'Ancien se trouvent dans des collections privées, dont une vendue à Vienne en 2022 (huile sur panneau, 76,6 × 59 cm, Im Kinsky, 28 juin 2022, lot 95). La même femme a également été représentée en Vénus Pudica dans un tableau attribué à Lorenzo Costa au Musée des Beaux-Arts de Budapest (huile sur panneau, 174 x 76 cm, inv. 1257). Il a été acheté par le Musée de Budapest à Brescia en 1895 à Achille Glisenti, un peintre italien qui a également travaillé en Allemagne. Entre 1498-1501 et 1502-1506, le cinquième des six fils du roi polonais Casimir IV Jagellon, le prince Sigismond se rendait fréquemment à Buda, pour vivre à l'illustre cour de son frère aîné, le roi Vladislas II. Sur son chemin, il s'arrêta au château de Trenčín, propriété d'Étienne Zapolya, palatin du royaume de Hongrie. Étienne était marié à la princesse polonaise Hedwige de Cieszyn de la dynastie Piast et possédait également 72 autres châteaux et villes, et tirait des revenus des mines de Transylvanie. Lui et sa famille étaient également des invités fréquents à la cour royale de Buda. Au Piotrków Sejm de 1509, les seigneurs du royaume insistèrent pour que Sigismond, qui fut élu roi en 1506, se marie et donne à la Couronne et à la Lituanie un héritier mâle légitime. En 1509, la plus jeune fille de Zapolya, Barbara, atteint l'âge de 14 ans et Lucas Cranach, alors peintre de la cour du duc de Saxe, est envoyé par le duc à Nuremberg dans le but de prendre en charge le tableau peint par Albrecht Dürer, fils d'un orfèvre hongrois, pour le duc. Cette même année, Cranach réalise deux tableaux représentant la même femme en Vénus et en Vierge. Le tableau de Vénus et Cupidon, signé des initiales LC et daté de 1509 sur le cartellino positionné sur un fond sombre a été acquis par l'impératrice Catherine II de Russie en 1769 avec la collection du comte Heinrich von Brühl à Dresde, maintenant au Musée de l'Ermitage (huile sur toile transférée du bois, 213 x 102 cm, ГЭ-680). Son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc être exclu que le comte Brühl, un homme d'État polono-saxon à la cour de Saxe et de la République polono-lituanienne, l'ait acheté en Pologne. Le tableau est inspiré des Vénus de Botticelli et Lorenzo Costa. Cependant, l'inspiration directe n'a peut-être pas été un tableau mais une statue, comme celle de Vénus et Cupidon découverte près de l'église Santa Croce de Gerusalemme à Rome avant 1509. Cette grande sculpture en marbre, aujourd'hui conservée au musée Pio Clementino (214 cm, inv. 936), qui fait partie des Musées du Vatican, s'inspire à son tour de l'Aphrodite de Cnide (Vénus Pudica) de Praxitèle d'Athènes. D'après l'inscription sur la base : VENERI FELICI / SALLVSTIA / SACRVM / HELPIDVS D[onum] D[edit] (dédié par Sallustia et Helpidus à l'heureuse Vénus), on a longtemps cru qu'il représentait Sallustia Barbia Orbiana (Orbiane), une impératrice romaine du troisième siècle, avec le titre d'Augusta comme épouse de Sévère Alexandre de 225 à 227 après JC, représenté comme Vénus Felix et dédié par ses liberti (esclaves affranchis), Sallustia et Helpidius. Les têtes de portrait sont également interprétées comme représentant Sallustie inconnue comme Vénus et son fils Helpidus comme Cupidon et les origines décrites comme provenant peut-être du temple près des Horti Sallustiani (Jardins de Salluste). De nos jours, la statue est considérée comme un « portrait déguisé » de l'impératrice Faustine ou Faustina Minor (décédée vers 175 après JC), épouse de l'empereur Marc Aurèle (comparer « The Art of Praxiteles ... » d'Antonio Corso, p. 157). Elle ressemble à une autre statue déguisée de Faustine, représentée en Fortuna Obsequens, déesse romaine du destin (Casa de Pilatos à Séville) et son buste à Berlin (Altes Museum). Le deuxième tableau, très similaire aux effigies de Béatrice de Naples en Madone, montre cette femme contre le paysage qui est très similaire à la topographie du château de Trenčín, où Barbara Zapolya a passé son enfance et où elle a rencontré Sigismond. Ce tableau, aujourd'hui conservé au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid (huile sur panneau, 71,5 x 44,2 cm, 114 (1936.1)), provient de la collection du critique d'art britannique Robert Langton Douglas (1864-1951), qui vécut à Italie de 1895 à 1900, et acquise à New York en 1936. Elle offre à l'Enfant une grappe de raisin, symbole chrétien du sacrifice rédempteur, mais aussi symbole populaire de la Renaissance pour la fertilité, emprunté au dieu romain de la vendange et de la fertilité, Bacchus. Les deux femmes ressemblent beaucoup à Barbara Zapolya d'après son portrait avec le monogramme B&S. Dans l'autel principal de l'église du XIIIe siècle à Strońsko près de Sieradz dans le centre de la Pologne, il existe une version très similaire de cette peinture de l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien. L'inscription latine sur Vénus à Saint-Pétersbourg met en garde celui à qui elle était destinée : « Chassez de toutes vos forces les excès de Cupidon, afin que Vénus ne s'empare pas de votre cœur aveuglé » (PELLE · CVPIDINEOS · TOTO / CONAMINE · LVXVS / NE · TVA · POSSIDEAT / PECTORA · CECA · VENVS).

Statue de l'impératrice Faustine la Jeune en Vénus Felix, Rome antique, vers 170-175 après JC, Musée Pio Clementino.

Portrait de Simonetta Vespucci en Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et un ange par Sandro Botticelli, années 1470, Musée national de Varsovie.

Portrait de Simonetta Vespucci en Vierge à l'Enfant avec des anges par Sandro Botticelli ou l'atelier, années 1470, Château Royal de Wawel à Cracovie.

La Naissance de Vénus par Sandro Botticelli, 1484-1485, Galerie des Offices à Florence.

Portrait de Simonetta Vespucci en Vénus par Sandro Botticelli ou atelier, quatrième quart du XVe siècle, Gemäldegalerie à Berlin.

Vénus par Sandro Botticelli ou l'atelier, quatrième quart du XVe siècle, Galerie Sabauda à Turin.

Portrait de Béatrice de Naples en Vénus par Lorenzo Costa, quatrième quart du XVe siècle, Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec des saints par le Pérugin, années 1490, Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean-Baptiste par le Pérugin, années 1490, Musée Städel de Francfort-sur-le-Main.

Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean-Baptiste par Timoteo Viti ou Lucas Cranach l'Ancien, années 1490, Collégiale Saint-Martin d'Opatów.

Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, années 1490, Collection privée.

Portrait de Barbara Zapolya en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, 1509, Musée de l'Ermitage.

Portrait de Barbara Zapolya en Vierge à l'Enfant avec une grappe de raisin par Lucas Cranach l'Ancien, 1509-1512, Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid.

Portrait de Barbara Zapolya en Vierge à l'Enfant dans un paysage par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, 1509-1512, église paroissiale de Strońsko.

Portrait de Magdalena Thurzo par Lucas Cranach l'Ancien

L'une des plus anciennes et des meilleures madones de Cranach se trouve au musée archidiocésain de Wrocław (huile sur panneau, 70,3 x 56,5 cm). L'œuvre se trouvait initialement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Wrocław et y aurait été offerte en 1517 par Jean V Thurzo, prince-évêque de Wrocław, qui a également fondé un nouveau portail de sacristie, considéré comme la première œuvre de la Renaissance en Silésie. Thurzo, issu de la famille patricienne hongroise-slovaque-polonaise-allemande, est né le 16 avril 1464 ou 1466 à Cracovie, où son père a construit une fonderie à Mogiła. Il a étudié à Cracovie et en Italie et il a commencé sa carrière ecclésiastique en Pologne (scolastique à Gniezno et à Poznań, chanoine à Cracovie). Le roi polonais Jean Ier Albert l'envoya dans plusieurs missions diplomatiques. Peu de temps après, il s'installe à Wrocław en Silésie et devient chanoine et doyen du chapitre de la cathédrale en 1502 et évêque de Wrocław à partir de 1506.

Thurzo possédait une importante bibliothèque et de nombreuses œuvres d'art. En 1508, il paya 72 florins à Albrecht Dürer, le fils d'un orfèvre hongrois, pour une peinture de la Vierge Marie (Item jhr dörfft nach keinen kaufman trachten zu meinem Maria bildt. Den der bischoff zu Preßlau hat mir 72 fl. dafür geben. Habs wohl verkhaufft.), selon la lettre de l'artiste du 4 novembre 1508. Selon Jan Dubravius, il possédait également Adam et Eve de Dürer, pour lequel il a payé 120 florins. En 1515, le frère cadet de Jean, Stanislas Thurzo, évêque d'Olomouc, chargea Lucas Cranach l'Ancien de créer un retable sur les thèmes de la décapitation de saint Jean-Baptiste et de la décapitation de sainte Catherine (château de Kroměříž), tandis que son autre frère Georges, qui a épousé Anna Fugger, a été représenté par Hans Holbein l'Ancien (Kupferstichkabinett à Berlin). En 1509 ou peu de temps après, il acheva la reconstruction de la résidence d'été épiscopale de Javorník. Le château médiéval construit par le duc Piast Bolko II de Świdnica a été transformé en palais Renaissance de 1505, selon deux plaques de pierre sur le mur du château créées par l'atelier de Francesco Fiorentino (qui a ensuite travaillé en Pologne) à Kroměříž, l'une commençant par les mots « Jean Thurzo, évêque de Wroclaw, Polonais, a réparé cette citadelle » (Johannes Thurzo, episcopus Vratislaviensis, Polonus, arcem hanc bellorum ac temporum injuriis solo aequatam suo aere restauravit, mutato nomine montem divi Joannis felicius appellari voluit M. D. V.). Il a également rebaptisé le château comme Colline de Jean (Mons S. Joannis, Jánský Vrch, Johannisberg ou Johannesberg), pour honorer le patron des évêques de Wrocław, saint Jean-Baptiste. À l'époque de Thurzo, le château est devenu un lieu de rencontre d'artistes et d'érudits, dont le chanoine de Toruń, Nicolas Copernic. Avec son frère Stanislas, évêque d'Olomouc, il a couronné Louis Jagellon, âgé de trois ans, roi de Bohême le 11 mars 1509 à Prague. L'évêque Thurzo avait deux sœurs. La jeune Marguerite a épousé Konrad Krupka, un marchand de Cracovie et l'aînée Madeleine a d'abord été mariée à Max Mölich de Wrocław et en 1510, elle a épousé Georg Zebart de Cracovie, qui étaient tous deux impliqués dans les entreprises financières de son père Jean III Turzo en Pologne, Slovaquie et la Hongrie. La peinture de la Madone de Wrocław est généralement datée d'environ 1510 ou peu après 1508, lorsque Cranach a été anobli par Frédéric le Sage, électeur de Saxe, car une chevalière décorée des initiales inversées « L.C » et l'insigne du serpent de Cranach est l'un des éléments les plus importants du tableau. Le château sur un rocher fantastique en arrière-plan avec deux tours rondes, une petite cour intérieure et une tour-porte à droite correspond parfaitement à la disposition et à la vue du château de Jánský Vrch au début du XVIe siècle (dessins de reconstruction hypothétiques de Rostislav Vojkovský). Des échafaudages et une échelle sont également visibles, le bâtiment est clairement en cours de reconstruction et d'extension. L'enfant tient des raisins, symbole chrétien de la rédemption, mais aussi ancien symbole de fertilité. La femme représentée comme la Vierge ressemble aux effigies de Georges Thurzo (Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid et Kupferstichkabinett à Berlin), elle pourrait donc être identifiée comme Madeleine Thurzo, qui à cette époque était sur le point de se marier.

Portrait de Madeleine Thurzo en Vierge à l'Enfant avec une grappe de raisin contre la vue idéalisée du château de Jánský Vrch par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1509-1510, Musée archidiocésain de Wrocław.

Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien

« Dans le monde chrétien jusqu'à la Renaissance, les hommes étaient associés à la tête (et donc à la pensée, à la raison et à la maîtrise de soi) et les femmes au corps (et donc aux sens, à la physicalité et aux passions) » (Gail P . Streete's « The Salome Project: Salome and Her Afterlives », 2018, p. 41).

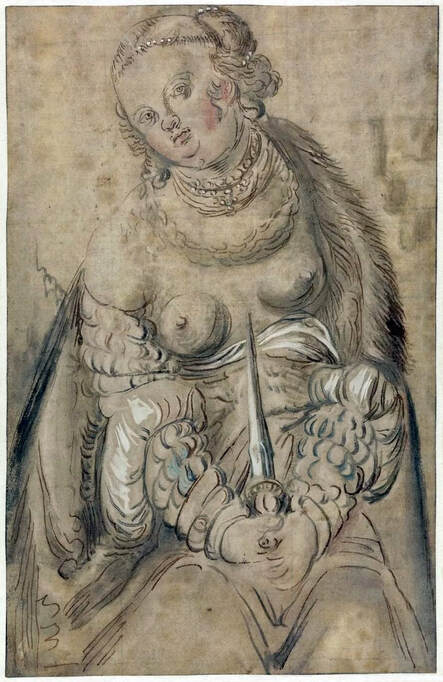

Au cours de la Renaissance, Salomé est devenue un symbole érotique de la luxure féminine audacieuse et incontrôlable, de la séduction féminine dangereuse, de la nature perverse de la femme, du pouvoir de la perversité féminine, mais aussi un symbole de beauté et de complexité. L'une des plus anciennes représentations de la danse de Salomé est une fresque de la cathédrale de Prato, réalisée entre 1452 et 1465 par Filippo Lippi, qui a également réalisé des peintures pour Matthias Corvin, roi de Hongrie. En avril 1511, Sigismond informa son frère, le roi Vladislas, qu'il souhaitait épouser une noble hongroise. Il a choisi Barbara Zapolya. Le traité de mariage fut signé le 2 décembre 1511 et la dot de Barbara fut fixée à 100 000 zlotys rouges. Barbara a été louée pour ses vertus, Marcin Bielski a écrit sur sa dévotion à dieu et son obéissance à son mari, sa bonté et sa générosité. Le tableau de Lucas Cranach l'Ancien à Lisbonne la représente comme Salomé portant un manteau bordé de fourrure et un chapeau de fourrure. Il a été offert au Musée d'art ancien de Lisbonne par Luis Augusto Ferreira de Almeida, 1er Comte de Carvalhido. Il est possible que le tableau ait été envoyé au Portugal au XVIe siècle par la cour polono-lituanienne. En 1516, Jan Amor Tarnowski, qui a fait ses études à la cour des monarques jagellons, et deux autres seigneurs polonais ont été anoblis dans l'église Saint-Jean de Lisbonne par le roi Manuel I. Plus d'une décennie plus tard, en 1529 et à nouveau en 1531 arrivé en Pologne-Lituanie Damião de Góis, à qui le roi Jean III du Portugal a confié la mission de négocier le mariage de la princesse Hedwige Jagellon, fille de Barbara Zapolya, avec le frère du roi. En 1520, Hans Kemmer, élève de Lucas Cranach l'Ancien à Wittenberg, probablement peu après son retour dans sa ville natale de Lübeck (mentionné pour la première fois dans le livre de la ville le 25 mai 1520), crée une copie ou plutôt une version modifiée de cette peinture. Il a signé cette oeuvre d'un monogramme HK (lié) et datée « 1520 » au bord du plat. Le tableau provient d'une collection privée en Autriche et a été vendu en 1994 (huile sur panneau, 58 x 51 cm, Dorotheum à Vienne, 18 octobre 1994, lot 151). Son costume est plus orné dans cette version, mais le visage n'est pas peint de manière très élaborée. Le chapeau en velours doublé de fourrure du modèle est évidemment d'Europe orientale et similaire a été représenté dans un portrait d'un homme avec un chapeau de fourrure de Michele Giambono (Palazzo Rosso à Gênes), créé à Venise entre 1432-1434, qui est identifié pour représenter un prince bohémien ou hongrois venu en Italie pour le couronnement de l'empereur Sigismond. Sa main gauche n'est pas naturelle et presque grotesque ou « naïvement » peinte (repeinte dans la version de Lisbonne très probablement au XIXe siècle), ce qui indique que le peintre s'est basé sur un dessin d'étude qu'il a reçu pour créer le tableau et n'a pas vu le modèle vivant. Quelques années plus tard, Laura Dianti (décédée en 1573), maîtresse d'Alphonse Ier d'Este, duc de Ferrare, a été représentée dans plusieurs portraits déguisés par Titien et son atelier. Son portrait avec un page africain (collection de Heinz Kisters à Kreuzlingen) est connu de plusieurs copies et d'autres versions, dont certaines la dépeignent en Salomé. L'original de Titien déguisé en femme fatale biblique a probablement été perdu. Des peintures de la Vierge et l'Enfant avec le jeune saint Jean-Baptiste du Titien et de son atelier (Galerie des Offices à Florence et Musée Fesch à Ajaccio) sont également identifiées pour représenter Laura ainsi que sainte Marie Madeleine par l'entourage du Titien (collection particulière). Ils ont tous suivi le même modèle romain de portraits sous les traits de divinités et de héros mythologiques. L'image d'Hérodiade/Salomé conservée au couvent des Augustins de Cracovie et l'inventaire posthume de Melchior Czyżewski, mort à Cracovie en 1542, répertorie deux de ces peintures. La popularité de telles images en Pologne-Lituanie se reflète dans la poésie. Dans les œuvres fragmentaires conservées de Mikołaj Sęp Szarzyński (vers 1550 - vers 1581), il y a quatre épigrammes sur des peintures, dont « Sur l'image de sainte Marie-Madeleine » et « Sur l'image d'Hérodiade avec la tête de Saint Jean » (d'après « Od icones do ekfrazy ... » de Radosław Grześkowiak).

Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, 1510-1515, Musée national d'art ancien de Lisbonne.

Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Hans Kemmer, 1520, Collection privée.

Portraits de Barbara Zapolya et Barbara Jagiellon par Lucas Cranach l'Ancien

Le 21 novembre 1496 à Leipzig, Barbara Jagellon, la quatrième fille de Casimir IV Jagellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie et d'Élisabeth d'Autriche, princesse de Bohême et de Hongrie, gui parvenue à l'âge adulte, épousa Georges de Saxe, fils et successeur d'Albert III l'Intrépide, duc de Saxe et Sidonie de Podebrady, fille de Georges, roi de Bohême, lors d'une cérémonie glamour et élaborée. 6 286 nobles allemands et polonais auraient assisté au mariage. Le mariage était important pour les Jagellons en raison de la rivalité avec les Habsbourg en Europe centrale.

Dès 1488, alors que son père était parti en campagne en Flandre et en Frise, Georges, le mari de Barbara exerça diverses fonctions officielles en son nom, et lui succéda après sa mort en 1500. Le cousin de Georges, le prince-électeur Frédéric le Sage, était un homme très pieux et il a recueilli de nombreuses reliques, dont un échantillon de lait maternel de la Bienheureuse Vierge Marie. En 1509, l'électeur avait imprimé un catalogue de cette collection, réalisé par son artiste de cour Lucas Cranach et son inventaire de 1518 recensait 17 443 pièces. En 1522, l'empereur Charles V proposa les fiançailles d'Hedwige Jagellon, la fille aînée de Sigismond Ier, frère de Barbara, avec Jean-Frédéric, héritier du trône de Saxe et neveu de Frédéric le Sage, car l'électeur très probablement homosexuel en relation avec Degenhart Pfäffinger, resta célibataire. Le portrait de Frédéric par l'entourage de Lucas Cranach l'Ancien des années 1510 se trouve au château de Kórnik près de Poznań. Le 20 novembre 1509 à Wolfenbüttel, Catherine (1488-1563), fille du duc Henri IV de Brunswick-Lunebourg, épouse le duc Magnus Ier de Saxe-Lauenbourg (1470-1543). Peu de temps après le mariage, elle lui donna un fils, futur François Ier (1510-1581). Magnus fut le premier des ducs de Saxe-Lauenburg à renoncer aux prétentions électorales, longtemps disputées entre les deux lignées de la maison ducale saxonne. Il ne portait ni le titre électoral ni les épées électorales (Kurschwerter) dans ses armoiries. Les épées électorales indiquaient la fonction d'archi-maréchal impérial (Erzmarschall, Archimarescallus), se rapportant au privilège de prince-électeur. Le 12 août 1537, la fille aînée de Catherine et de Magnus, Dorothée de Saxe-Lauenbourg (1511-1571), est couronnée reine du Danemark et de Norvège dans la cathédrale de Copenhague. « Afin qu'ils voient un grand royaume et un peuple puissant, qu'ils portent la reine de leur seigneur sous les étoiles, ô vierge heureuse, heureuses étoiles qui t'ont enfantée, pour la gloire de ton pays » (Ut videant regnum immensum populumque potentem: Reginam domini ferre sub astra sui, O felix virgo, felicia sidera, que te, Ad tantum patrie progenuere decus), écrit dans son « Hymne pour le couronnement de la reine Barbara » (In Augustissimu[m] Sigisimu[n]di regis Poloniae et reginae Barbarae connubiu[m]), publié à Cracovie en 1512, le secrétaire de la reine Andrzej Krzycki. La reine Barbara Zapolya a été couronnée le 8 février 1512 dans la cathédrale de Wawel. Elle a apporté à Sigismond une énorme dot de 100 000 zloty rouges, égale aux filles impériales. Leur mariage était très cher et a coûté 34 365 zlotys, financés par un riche banquier de Cracovie Jan Boner. Un tableau de Lucas Cranach l'Ancien de la Galerie nationale du Danemark à Copenhague daté d'environ 1510-1512, montre une scène du mariage mystique de sainte Catherine. La sainte « en tant qu'épouse doit partager la vie de son mari, et comme le Christ a souffert pour la rédemption de l'humanité, l'épouse mystique entre dans une participation plus intime à ses souffrances » (d'après l'Encyclopédie catholique). La Vierge Marie porte des traits de la reine Barbara Zapolya, semblables aux peintures de l'église paroissiale de Strońsko ou du musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. La femme de droite, représentée dans une pose similaire à certains portraits de donateurs, est identifié comme l'effigie de sainte Barbe. C'est donc elle qui a commandé le tableau. Ses traits du visage ressemblent beaucoup au portrait de Barbara Jagellon par Cranach du Musée des Beaux-Arts de Silésie à Wrocław, aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. L'effigie de sainte Catherine ressemble fortement au portrait de Dorothée de Saxe-Lauenbourg, reine du Danemark et fille de Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel, duchesse de Saxe-Lauenbourg, au château de Frederiksborg, près de Copenhague. La peinture décrite provient de la collection royale danoise et avant 1784, elle se trouvait dans la chambre des meubles du palais royal de Christiansborg à Copenhague. Le tableau porte les armoiries de l'électorat de Saxe en partie supérieure. Le message est donc que Saxe-Lauenburg doit rejoindre la « famille jagellonne » et grâce à cette union ils peuvent reconquérir le titre électoral. Une bonne copie d'atelier, acquise en 1858 de la collection d'un théologien catholique Johann Baptist von Hirscher (1788-1865) à Fribourg-en-Brisgau, se trouve à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. La peinture est très similaire à d'autres mariage mystique de sainte Catherine de Lucas Cranach l'Ancien, qui se trouvaient au musée Bode à Berlin avant la Seconde Guerre mondiale, perdus. Dans cette scène, la reine Barbara est très probablement entourée de ses dames de cour hongroises et moraves déguisées en saintes Marguerite, Catherine, Barbe et Dorothée. Il a été acheté à une collection privée à Paris, d'où la provenance de la collection royale polonaise ne peut être exclue - Jean Casimir Vasa, arrière-petit-fils de Sigismond Ier en 1668 et de nombreux autres aristocrates polonais ont transféré à Paris leurs collections au XVIIème siècle et plus tard. La copie de ce tableau d'environ 1520 se trouve dans l'église de Jachymov (Sankt Joachimsthal), où à partir de 1519 Louis II, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême frappa sa célèbre pièce d'or, dite jocondale. La femme à l'effigie de Lucrèce, modèle de femme vertueuse, de Lucas Cranach l'Ancien, qui se trouvait à la fin du XIXe siècle dans la collection de Wilhelm Lowenfeld à Munich ressemble beaucoup à l'effigie de Barbara Jagiellon à Copenhague. C'est l'une des premières versions survivantes du sujet par Cranach et est considérée comme un pendant de la Salomé de Lisbonne (Friedländer). Les deux peintures ont des dimensions, une composition, un style similaires, ainsi que le sujet d'une ancienne femme fatale et ont été créées à la même période. L'œuvre de Lisbonne représente la belle-sœur de Barbara Jagellon, la reine Barbara Zapolya. Une effigie similaire de Lucrèce, également de Cranach l'Ancien, a été vendue aux enchères à la Art Collectors Association Gallery de Londres en 1920. L'effigie de Mater dolorosa de la Galerie nationale de Prague, offerte en 1885 par le baron Vojtech (Adalbert) Lanna (1836-1909), est presque identique au visage de sainte Barbe du tableau de Copenhague. En 1634, l'œuvre appartenait à un abbé non identifié qui a ajouté ses armoiries avec ses initiales « A. A. / Z. G. » dans le coin supérieur droit du tableau. En revanche, le visage de Madone d'un tableau du Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire M.Ob.2542 MNW) est très similaire à celui de Salomé à Munich. Ce tableau est attribué au suiveur de Lucas Cranach l'Ancien et daté du premier quart du XVIe siècle. L'effigie de Salomé de la même époque par Lucas Cranach l'Ancien, acquise en 1906 par le Musée national de Bavière à Munich auprès du presbytère catholique de Bayreuth, représente également Barbara Jagiellon. Une copie modifiée de ce tableau par l'atelier de Cranach ou un copiste du XVIIe siècle, peut-être Johann Glöckler, avec le modèle représenté portant une robe en tissu de brocart exquis se trouvait dans la collection Heinz Kisters à Kreuzlingen dans les années 1960 (huile sur panneau, 34,8 × 24,5 cm). C'est l'une des nombreuses variantes connues de la composition. Peut-être à cette époque ou plus tard, lorsque sa belle-sœur Bona Sforza commanda des portraits vers 1530, la duchesse commanda également une série de ses portraits en tant qu'une autre femme fatale biblique, Judith. Le portrait d'atelier ou suiveur de Cranach de collection privée, vendu en 2014, est très proche du tableau de Munich, tandis que la pose correspond pour l'essentiel au portrait de sa nièce Hedwige Jagellon de la collection Suermondt, daté de 1531. George de Saxe et Barbara Jagellon ont été mariés pendant 38 ans. Après sa mort le 15 février 1534, il se laisse pousser la barbe en signe de chagrin, ce qui lui vaut le surnom de Barbu. Il mourut à Dresde en 1539 et fut enterré à côté de sa femme dans une chapelle funéraire de la cathédrale de Meissen.

Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel (1488-1563), duchesse de Saxe-Lauenburg en Vierge à l'Enfant avec les saints Barbara et Catherine par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Galerie nationale du Danemark.

Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel (1488-1563), duchesse de Saxe-Lauenburg en Vierge à l'Enfant avec les saints Barbara et Catherine par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515) et de ses dames de cour en Vierge et les saintes par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Musée Bode à Berlin, perdu.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Salomé par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512, Musée national de Bavière à Munich.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Salomé par l'atelier ou suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, après 1512 (XVIIe siècle ?), collection privée.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Judith avec la tête d'Holopherne par atelier ou suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1531, Collection particulière.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Collection particulière.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Collection particulière.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Mater dolorosa par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Galerie nationale de Prague.

Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Vierge à l'Enfant par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, premier quart du XVIe siècle, Musée national de Varsovie.

Portraits d'Elisabeth Jagellon par Lucas Cranach l'Ancien et atelier

« Les villes et les villages sont rares en Lituanie; la principale richesse d'entre eux sont surtout les peaux d'animaux, auxquelles notre époque a donné les noms de Zibellini et armelli (hermine). Usage inconnu de l'argent, les peaux prennent sa place. Les classes inférieures utilisent le cuivre et argent; plus précieux que l'or. Les dames nobles ont des amants en public, avec la permission de leurs maris, qu'elles appellent assistants de mariage. C'est une honte pour les hommes d'adjoindre une maîtresse à leur femme légitime. Les mariages se dissolvent facilement par consentement mutuel, et ils se remarient. Il y a beaucoup de cire et de miel ici que les abeilles sauvages fabriquent dans les bois. L'usage du vin est très rare, et le pain est très noir. Le bétail fournit de la nourriture à ceux qui utilisent beaucoup de lait » (Rara inter Lithuanos oppida, neque frequentes villae: opes apud eos, praecipuae animalis pelles, quibus nostra aetas Zibellinis, armellinosque nomina indidit. Usus pecuniae ignotus, locum eius pelles obtinent. Viliores cupri atque argenti vices implent; pro auro signato, pretiosiores. Matronae nobiles, publice concubinos habent, permittentibus viris, quos matrimonii adiutores vocant. Viris turpe est, ad legitimam coniugem pellicem adiicere. Solvuntur tamen facile matrimonia mutuo consensu, et iterum nubunt. Multum hic cerae et mellis est quod sylvestres in sylvis apes conficiunt. Vini rarissimus usus est, panis nigerrimus. Armenta victum praebent multo lacte utentibus.), a écrit au milieu du XVe siècle le pape Pie II (Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464) dans ses textes publiés à Bâle en 1551 par Henricus Petrus, qui a également publié la deuxième édition du De revolutionibus orbium coelestium de Nicolas Copernic (Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum ..., p. 417). Certains écrivains conservateurs du XIXe siècle, clairement choqués et terrifiés par cette description, ont suggéré que le pape mentait ou répandait de fausses rumeurs.

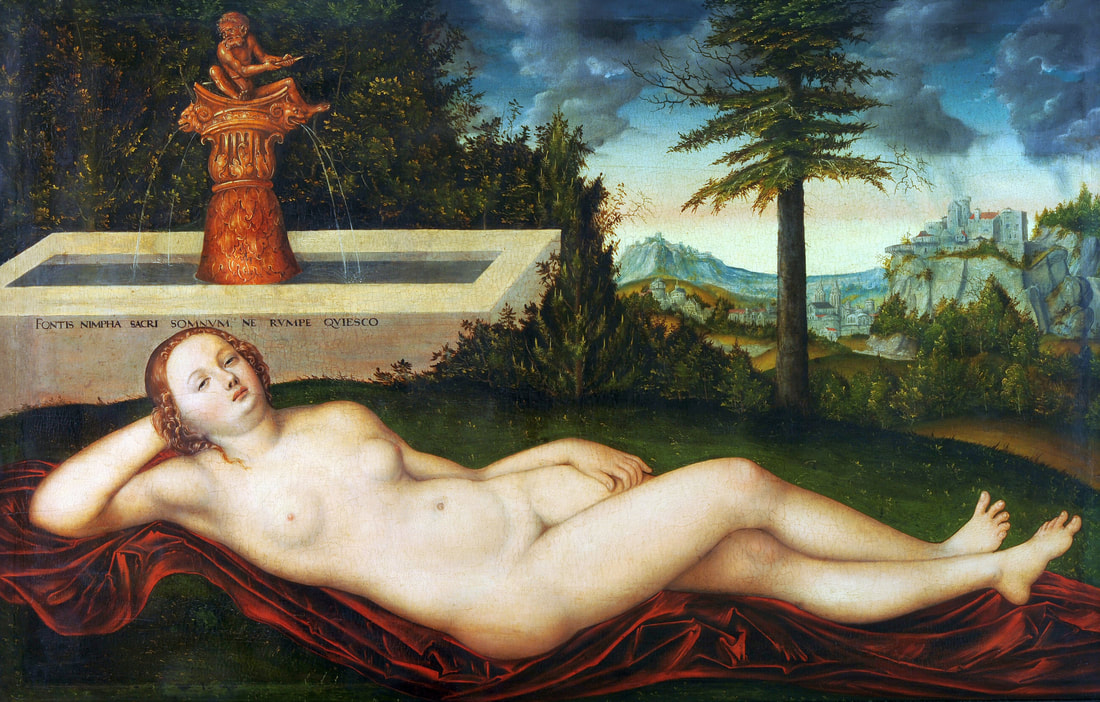

Elisabeth Jagellon, treizième et dernière enfant de Casimir IV, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie et de son épouse Elisabeth d'Autriche (1436-1505), est très probablement née le 13 novembre 1482 à Vilnius, alors que sa mère avait 47 ans. En 1479, Elisabeth d'Autriche avec son mari et ses jeunes enfants, quitta Cracovie pour Vilnius pendant cinq ans. La princesse a été baptisée du nom de sa mère. Quelques mois plus tard, le 4 mars 1484 à Grodno mourut le prince Casimir, l'héritier présomptif et futur saint, et fut enterré dans la cathédrale de Vilnius. Casimir IV mourut en 1492 dans le vieux château de Grodno au Grand-Duché de Lituanie. Après la mort de son père, Elisabeth renforce sa relation avec sa mère. En 1495, avec sa mère et sa sœur Barbara, elle retourna en Lituanie pour rendre visite à son frère Alexandre Jagellon, grand-duc de Lituanie. Quand elle avait 13 ans, en 1496, Jean Cicéron, électeur de Brandebourg avait l'intention de l'épouser avec son fils Joachim, mais le mariage ne s'est pas concrétisé et le 10 avril 1502, Joachim épousa Elisabeth de Danemark, fille du roi Jean de Danemark. En 1504, Alexandre, devenu roi de Pologne en 1501, lui accorda un douaire, sécurisée sur Łęczyca, Radom, Przedecz et le village de Zielonki. Entre 1505 et 1509, le voïvode de Moldavie, Bogdan III le Borgne, chercha à gagner la main d'Elisabeth, mais la jeune fille s'y opposait catégoriquement. Dans les années suivantes, les propositions de mariage des princes italiens, allemands et danois ont été envisagées, et il était même prévu d'épouser Elisabeth avec l'empereur veuf Maximilien Ier, qui avait plus de 50 ans lorsqu'en 1510 mourut sa troisième épouse Blanche-Marie Sforza. En 1509, la princesse Elisabeth a acheté une maison sur la colline de Wawel aux vicaires de la cathédrale, située entre les maisons de Szydłowiecki, Gabryielowa, Ligęza et Filipowski et son frère, le roi Sigismond Ier, a commandé à Nuremberg un autel en argent pour la cathédrale de Wawel après victoire sur Bogdan III le Borgne, créé en 1512 par Albrecht Glim. Elisabeth a également élevé les enfants du roi. Sans attendre une réponse claire de l'empereur Maximilien, Sigismond et son frère Vladislas II décident d'épouser leur sœur avec le duc Frédéric II de Legnica. D'abord, cependant, Sigismond voulait communiquer avec sa sœur pour son opinion. « Nous n'avons aucun doute qu'elle accepterait facilement tout ce que Votre Altesse et Nous considérerons comme juste et reconnaissant », a-t-il écrit à Vladislas. L'union était censée renforcer les liens du roi Sigismond avec le duché de Legnica. Le contrat de mariage a été signé à Cracovie le 12 septembre 1515 par Jean V Thurzo, évêque de Wrocław, qui remplaçait le marié. Elisabeth a reçu une dot de 20 000 zlotys, dont 6 000 devaient être payés lors du mariage, 7 000 le jour de la sainte Elisabeth en un an et les 7 000 derniers le jour de la sainte Elisabeth en 1517. De plus, la princesse a reçu un trousseau en l'or, l'argent, les perles et les pierres précieuses, estimés à 20 000 zlotys, à l'exception des robes d'or et de soie et des fourrures d'hermine et de zibeline. Le mari devait transférer un douaire de 40 000 zlotys, garantis sur tous les revenus de Legnica et lui payer annuellement 2 400 zlotys. Le 8 novembre 1515, Elisabeth partit pour Legnica de Sandomierz, accompagnée de Stanisław Chodecki, Grand Maréchal de la Couronne, des prêtres Latalski et Lubrański, voïvode de Poznań et de l'évêque Thurzo. Le mariage d'Elisabeth, 32 ans, avec Frederick, 35 ans, a eu lieu le 21 ou le 26 novembre à Legnica et le couple y a vécu dans le château des Piast. Le 2 février 1517, elle donna naissance à une fille, Hedwige, qui mourut deux semaines plus tard, suivit de sa mère le 17 février. La duchesse fut enterrée dans la chartreuse de Legnica et en 1548, son corps fut transféré dans un autre temple à Legnica - l'église Saint-Jean. Un tableau de Lucrèce, l'incarnation de la vertu et de la beauté féminines, de Lucas Cranach l'Ancien ou de son atelier a été acquis par Gemäldegalerie Alte Meister à Kassel auprès du marchand d'art Gutekunst à Stuttgart en 1885. Selon l'inscription au verso du panneau, il était antérieur dans une collection privée à Augsbourg, ville fréquemment visitée par l'empereur Maximilien Ier. La tour au sommet d'une colline visible à gauche en arrière-plan ressemble étonnamment à la dominante de Vilnius du XVIe siècle, la tour médiévale de Gediminas du château supérieur. La pose, le costume et même les traits du visage de Lucrèce sont très similaires au portrait de la sœur aînée d'Elisabeth Barbara Jagiellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce de la collection de Wilhelm Löwenfeld à Munich. Un dessin d'étude pour ce tableau par un artiste de l'atelier de Cranach, peut-être un étudiant envoyé en Pologne-Lituanie pour préparer les premiers dessins, se trouve à la Klassik Stiftung Weimar (CC 100). La même femme a également été représentée comme la nymphe des eaux Égérie couchée, aujourd'hui dans le pavillon de chasse Grunewald à Berlin. Le peintre a très probablement utilisé le même dessin modèle pour créer les deux effigies (à Kassel et à Berlin). Égérie, la nymphe de la source sacrée, probablement une déesse de l'eau italique indigène, avait le pouvoir d'aider à la conception. « On disait que sa fontaine jaillissait du tronc d'un chêne et quiconque en buvait de l'eau était béni par la fertilité, les visions prophétiques et la sagesse » (d'après « Encyclopedia of Fairies in World Folklore and Mythology » de Theresa Bane, p. 119) . La tour médiévale sur une pente raide en arrière-plan est également similaire sur les deux tableaux. Ce tableau se trouvait vraisemblablement au palais de la ville de Berlin depuis le XVIe siècle et en 1699, il a été enregistré au palais de la ville de Potsdam. Il ne peut être exclu qu'il ait été envoyé à Joachim Ier Nestor, électeur de Brandebourg ou à son frère Albert de Brandebourg, futur cardinal, ou qu'il ait été enlevé de Pologne pendant le déluge (1655-1660). Le dessin initial de ce tableau se trouve dans la collection graphique de la bibliothèque universitaire d'Erlangen (H62/B1338). Une autre Lucrèce similaire a été vendue à Bruxelles en 1922. Bruxelles était une capitale des Pays-Bas des Habsbourg, un dominium de l'empereur Maximilien. Il est fort possible que sa fille l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas des Habsbourg de 1507 à 1515, qui résidait à Malines, ait reçu un portrait d'une éventuelle belle-mère. Ce portrait est également très similaire à un autre portrait de la sœur d'Elisabeth, Barbara, en Lucrèce, qui a été vendu aux enchères à Londres en 1920. La Lucrèce de Bruxelles a été copiée dans un autre tableau, aujourd'hui à Veste Coburg, qui, selon une inscription ultérieure, est connue sous le nom de Didon la reine de Carthage. Il se trouvait initialement dans le cabinet d'art (Kunstkammer) du palais Friedenstein à Gotha, comme le portrait de la nièce d'Elisabeth Hedwige Jagellon par Cranach de 1534. Le costume de Didon est très similaire à la robe de Salomé visible dans un tableau de la Décollation de Saint Jean-Baptiste (château de Kroměříž), daté « 1515 » et créé par Cranach pour Stanislas Thurzo, évêque d'Olomouc, frère de l'évêque Jean V Thurzo. Ce tableau porte l'inscription en latin DIDO REGINA et la date M.D.XLVII (1547). Le palais Friedenstein a été construit pour Ernest I, duc de Saxe-Gotha, et l'un des événements les plus importants de l'histoire de sa famille a été la bataille de Mühlberg en 1547, perdue par son arrière-grand-père Jean-Frédéric Ier, qui a été dépouillé de son titre d'électeur de Saxe et les forces impériales firent sauter les fortifications du château de Grimmenstein, prédécesseur du palais de Friedenstein. Il est possible qu'un portrait d'Elisabeth en Lucrèce, dont l'identité était déjà perdue en 1547, devienne pour la famille de Jean-Frédéric un symbole de leur passé glorieux et de leur chute tragique, exactement comme dans l'Histoire de Didon et Enée. Les mêmes traits du visage ont également été utilisés dans une série de peintures de Madonna lactans, symbole de la maternité et de la capacité de protection de la Vierge Marie. Cette image populaire de Marie avec l'enfant Jésus est similaire aux anciennes statues d'Isis lactans, c'est-à-dire la déesse égyptienne Isis, vénérée comme la mère idéale et fertile, représentée en train d'allaiter son fils Horus. La meilleure version est maintenant au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Ce tableau a été donné au musée en 1912 par le comte János Pálffy de sa collection du château de Pezinok en Slovaquie. Le tableau était auparavant, très probablement, dans la collection de Principe Fondi qui a été vendue aux enchères à Rome en 1895. L'œuvre est magnifiquement peinte et le paysage en arrière-plan ressemble à la vue de Vilnius et de la rivière Néris vers 1576, mais le visage n'était pas très habilement ajouté à la peinture, très probablement comme dernière partie, et l'effigie entière ne semble pas naturelle. La même erreur a été reproduite dans les copies et le visage de la Vierge dans la copie du Hessisches Landesmuseum Darmstadt a une apparence presque grotesque. Ce dernier tableau a été acquis avant 1820, probablement de la collection des landgraves de Hesse-Darmstadt et la tour perchée derrière la Vierge est presque identique à celle du tableau de Lucrèce à Kassel. D'autres versions se trouvent au couvent des Capucins à Vienne, très probablement de la collection des Habsbourg, une a été vendue à Lucerne en 2006 (Galerie Fischer) et une autre en 2011 à Prague (Arcimboldo). Le visage du modèle dans toutes les effigies mentionnées avec une lèvre distincte des Habsbourg / ducs de Mazovie, ressemble beaucoup à la sœur d'Elisabeth Barbara Jagiellon, à sa mère Elisabeth d'Autriche et à son frère Sigismund I. Il y a aussi un tableau à la Klassik Stiftung Weimar, créé par l'atelier ou un disciple de Lucas Cranach l'Ancien, représentant la Vierge Marie flanquée de deux saintes, très similaire aux compositions de la Galerie nationale du Danemark à Copenhague et du Bode Museum à Berlin, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tableau a été acquis avant 1932 sur le marché de l'art de Berlin. L'effigie de Marie est une copie d'un tableau de Strońsko près de Sieradz dans le centre de la Pologne, le portrait de Barbara Zapolya. La femme de gauche, recevant une pomme de l'Enfant, est identique aux effigies de Barbara Jagellon, duchesse de Saxe et celle de droite ressemble à Elisabeth Jagellon. Le château en arrière-plan correspond parfaitement à la disposition du château royal de Sandomierz vers 1515, vu de l'ouest. Le château gothique de Sandomierz a été construit par le roi Casimir le Grand après 1349 et il a été reconstruit et agrandi vers 1480. Le 15 juillet 1478, la reine Elizabeth d'Autriche y a donné naissance à Barbara Jagellon et la famille royale a vécu dans le château à partir de 1513 environ. En 1513, Sigismond Ier ordonna de démolir certaines structures médiévales en ruine et d'agrandir et de reconstruire le bâtiment dans le style renaissance. Des cloîtres à arcades à deux étages autour d'une cour fermée (ailes ouest, sud et est) ont été construits entre 1520-1527. Le château a été détruit pendant le déluge en 1656 et l'aile ouest a été reconstruite entre 1680 et 1688 pour le roi Jean III Sobieski.

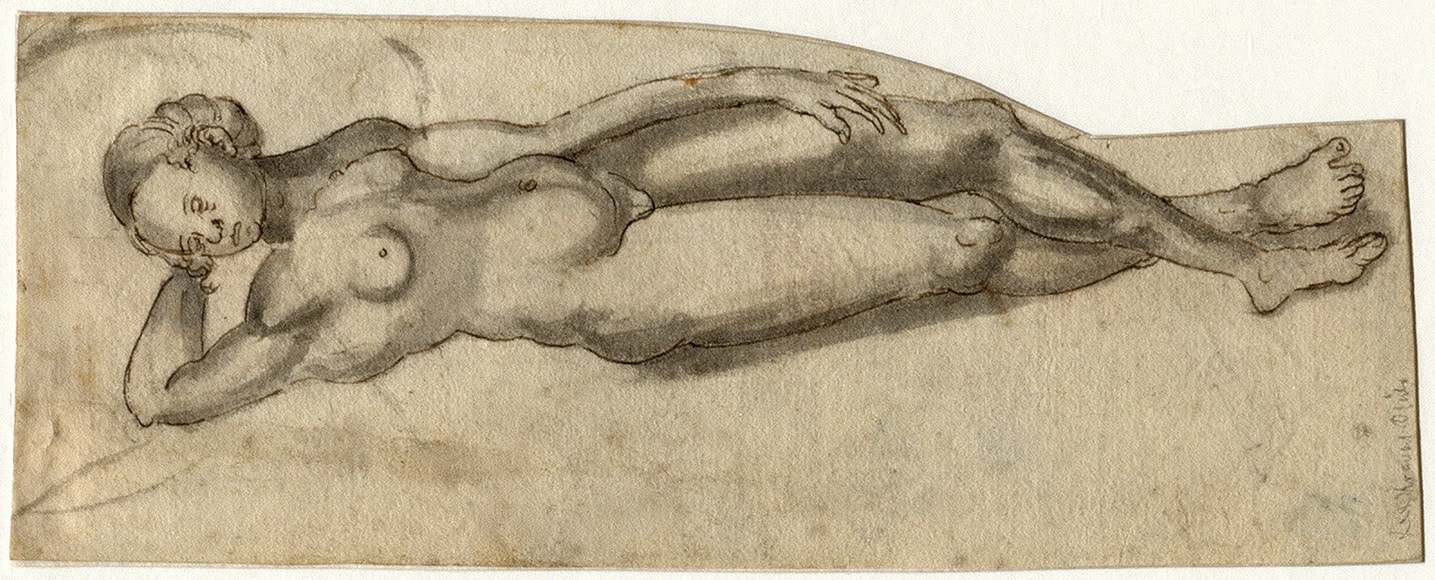

Dessin d'étude pour le portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en nymphe des eaux Égérie couchée par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, Collection graphique de la bibliothèque universitaire d'Erlangen.

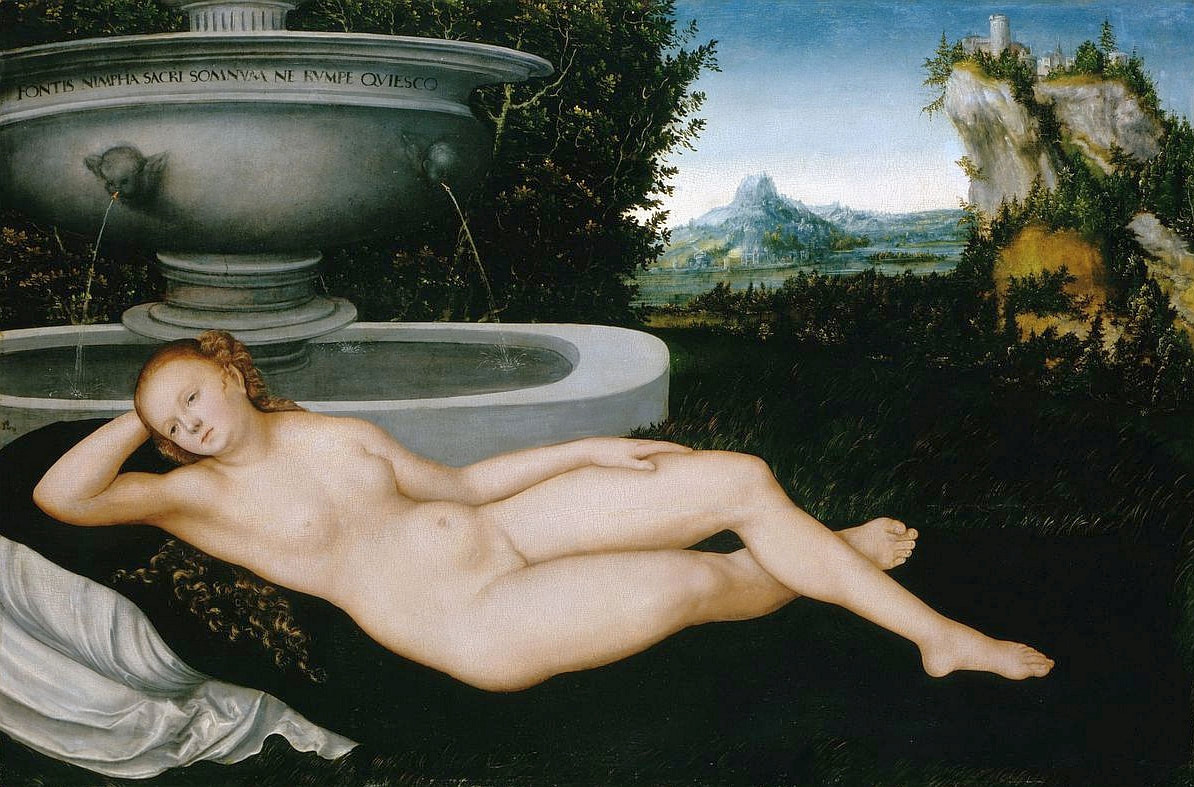

Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en nymphe des eaux Égérie couchée par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, pavillon de chasse de Grunewald.

Dessin d'étude pour le portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, Klassik Stiftung Weimar.

Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien ou l'atelier, vers 1510-1515, Gemäldegalerie Alte Meister à Cassel.

Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien ou l'atelier, vers 1510-1515, Collection particulière.

Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Lucrèce (Dido Regina) par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Veste Cobourg.

Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Madonna lactans par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Madonna lactans par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Hessisches Landesmuseum Darmstadt.

Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Vierge flanquée de deux saintes par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Klassik Stiftung Weimar.

Portraits de Georges Ier de Brzeg et d'Anna de Poméranie par Hans Suess von Kulmbach

Le 9 juin 1516 à Szczecin, le duc Georges Ier de Brzeg (1481-1521) épousa Anna de Poméranie (1492-1550), la fille aînée du duc Bogislav X de Poméranie (1454-1523) et sa seconde épouse Anna Jagellon (1476 -1503), fille du roi Casimir IV de Pologne.

Selon le livre de la ville de Brzeg (fol. 24 v.), leurs fiançailles ont eu lieu dès 1515. En juin 1515, Georges a imposé une taxe de deux ans aux habitants de son duché afin de percevoir des sommes de dot de 10 000 florins (d'après « Piastowie: leksykon biograficzny », p. 507), la somme que la princesse a également reçue de son père. Dans les années 1512-1514, il y eut des négociations concernant le mariage d'Anna avec le roi danois Christian II. Ce mariage a été empêché par les Hohenzollern, menant à son mariage avec Isabelle d'Autriche, sœur de l'empereur Charles Quint. Georges, le plus jeune fils du duc Frédéric Ier, duc de Chojnów-Oława-Legnica-Brzeg-Lubin, par sa femme Ludimille, fille de Georges de Poděbrady, roi de Bohême, était le vrai prince de la Renaissance, un grand mécène de la culture et art. Séjournant souvent à la cour de Vienne et de Prague, il s'habitua à la splendeur, si bien qu'en 1511, lors du séjour de la famille royale bohémienne-hongroise à Wrocław, tous les courtisans furent éclipsés par la splendeur de sa suite. En février 1512, il était à Cracovie au mariage du roi Sigismond Ier avec Barbara Zapolya, arrivant avec 70 chevaux, puis en 1515 au mariage de son frère avec la princesse polono-lituanienne Elisabeth Jagellon (1482-1517) à Legnica, et en 1518 de nouveau à Cracovie lors du mariage de Sigismond avec Bona Sforza. Il imita les coutumes des cours jagellonnes de Cracovie et de Buda, eut de nombreux courtisans, organisa des fêtes et des jeux dans son château de Brzeg (d'après « Brzeg » de Mieczysław Zlat, p. 21). Il mourut en 1521 à l'âge de 39 ans. Georges et Anna n'avaient pas d'enfants et selon les dernières volontés de son mari, elle a reçu le duché de Lubin en dot avec le droit à vie à un gouvernement indépendant. Le règne d'Anna à Lubin a duré vingt-neuf ans et, après sa mort, il est tombé au duché de Legnica. Le peintre majeur de l'époque à la cour royale de Cracovie était Hans Suess von Kulmbach. Son travail est documenté entre 1509-1511 et 1514-1515, travaillant pour le roi Sigismond Ier (son portrait à Gołuchów, triptyque de Pławno, une aile d'un retable à l'effigie d'un roi, identifié comme portrait de Jogaila/Ladislas Jagellon, à Sandomierz, entre autres), son banquier Jan Boner (autel de sainte Catherine) et son neveu Casimir, margrave de Brandebourg-Kulmbach à partir de 1515 (son portrait daté « 1511 » à l'Alte Pinakothek de Munich). Hans, né à Kulmbach, a été l'élève du peintre vénitien Jacopo de' Barbari (van Venedig geporn, selon Dürer) puis s'est rendu à Nuremberg, où il s'est lié d'amitié avec Albrecht Dürer en tant qu'assistant. Le portrait d'homme de Kulmbach en collection privée (vendu aux enchères chez Sotheby's, Londres en 1959) porte l'inscription · I · A · 33 (abréviation de Ihres Alters 33 en allemand, son âge 33 ans, en haut à gauche), monogramme du peintre HK (joint) et au-dessus l'année 1514 (en haut à droite). L'homme avait le même âge que le duc Georges Ier de Brzeg, né selon les sources entre 1481 et 1483 (d'après « Piastowie: leksykon biograficzny », p. 506), lorsque Kulmbach s'installa à Cracovie. Ce portrait a son pendant dans un autre tableau de même format et dimensions (41 x 31 cm / 40 x 30 cm), portrait d'une jeune femme à Dublin (National Gallery of Ireland, numéro d'inventaire NGI.371, acheté chez Christie's, Londres, 2 juillet 1892, lot 15). Les deux portraits ont été peints sur des panneaux de bois de tilleul, ils ont une composition et une inscription similaires. D'après l'inscription sur le portrait de femme, elle avait 24 ans en 1515 (· I · A · 24 / 1515 / HK), exactement comme Anna de Poméranie, née fin 1491 ou dans la première moitié de 1492 (après « Rodowód książąt pomorskich » d'Edward Rymar, p. 428), lorsqu'elle était fiancée à Georges Ier de Brzeg. La femme ressemble fortement aux effigies d'Anna de Poméranie par Lucas Cranach l'Ancien et l'atelier, identifiées par moi. Son costume est très similaire à celui visible dans le tableau représentant l'Auto-enterrement de saint Jean l'évangéliste (basilique Sainte-Marie de Cracovie), créé par Kulmbach en 1516, montrant peut-être l'intérieur de la cathédrale de Wawel avec un sarcophage gothique original en argent de saint Stanislas. Les figures féminines de ce dernier tableau pourraient être la reine Barbara Zapolya (décédée en 1515) et ses dames ou l'épouse de Jan Boner, Szczęsna Morsztynówna et ses dames.

Portrait de Georges Ier de Brzeg (1481-1521), âgé de 33 ans par Hans Suess von Kulmbach, 1514, Collection privée.

Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), âgée de 24 ans par Hans Suess von Kulmbach, 1515, National Gallery of Ireland.

Auto-enterrement de saint Jean l'évangéliste par Hans Suess von Kulmbach, 1516, basilique Sainte-Marie de Cracovie.

Portraits de Laurent de Médicis, duc d'Urbin par des peintres vénitiens

« Quant à Florence, 1513 a également vu un autre Médicis, Laurent de Médicis (le petit-fils de Laurent le Magnifique), revenir au pouvoir en tant que "citoyen de premier plan", une évolution heureuse pour certains, odieuse pour d'autres. Lui aussi a poursuivi la campagne des Médicis vers l'expansion, désirant, et avec l'aide de son oncle le pape, obtenir le titre de duc d'Urbin en 1516. C'est à lui, en effet, que Machiavel finit par dédier Le Prince, dans l'espoir, vain rétrospectivement, que Laurent pourrait devenir le rédempteur recherché de l'Italie pour qui les dernières lignes du Prince crient avec tant d'urgence. En tant que duc d'Urbin, il épousa une fille du comte d'Auvergne, avec qui il eut une fille, Catherine de Médicis, qui deviendra plus tard reine de France » (d'après « Machiavelli: A Portrait » de Christopher Celenza, p. 161).

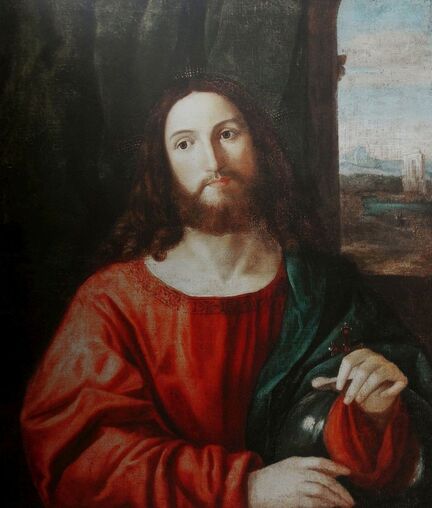

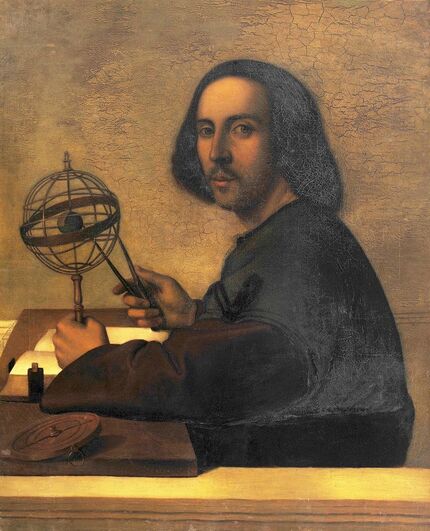

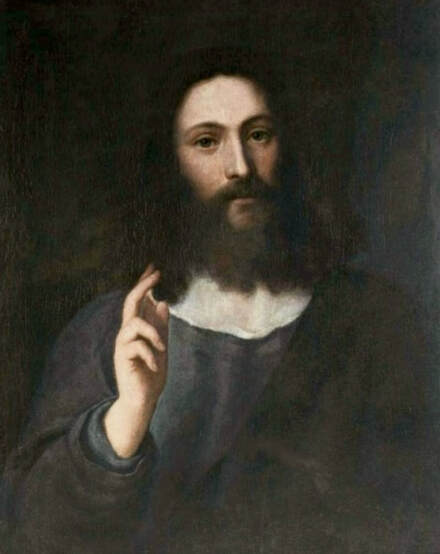

Laurent, né à Florence le 12 septembre 1492, reçut le nom de son éminent grand-père paternel Laurent le Magnifique. Tout comme pour son grand-père, l'emblème de Laurent était le laurier, à cause du jeu sur les mots laurus (laurier) et Laurentius (Lorenzo, Laurent). Une médaille en bronze coulée par Antonio Francesco Selvi (1679-1753) dans les années 1740, inspirée de la médaille créée par Francesco da Sangallo (1494-1576), représente le duc de profil avec une inscription en latin LAVRENTIVS. MEDICES. VRBINI.DVX.CP. à l'avers et un laurier avec un lion, généralement considéré comme symbole de force, de chaque côté avec la devise qui dit : .ITA. ET VIRTVS. (Ainsi aussi est la vertu), pour signifier que la vertu comme le laurier est toujours verte. Une autre médaille de Sangallo au British Museum (numéro d'inventaire G3,TuscM.9) montre également une couronne de laurier autour du champ au verso. Le soi-disant « Portrait d'un poète » de Palma Vecchio à la National Gallery de Londres, acheté en 1860 à Edmond Beaucousin à Paris, est généralement daté d'environ 1516 en se basant sur le costume (huile sur toile, transférée sur bois, 83,8 x 63,5 cm, NG636). Le laurier derrière l'homme a la même signification symbolique que le laurier sur les médailles du duc d'Urbin et son visage ressemble beaucoup aux effigies de Laurent de Médicis par Raphaël et son atelier. Le même homme a également été représenté dans une série de peintures de peintres vénitiens montrant le Christ comme le Rédempteur du monde (Salvator Mundi). L'une attribuée à Palma Vecchio est exposée au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg (huile sur panneau, 74 x 63 cm, MBA 585), l'autre au Musée national de Wrocław (huile sur toile, 78,5 x 67,7, VIII-1648, achetée en 1966 à Zofia Filipiak), peut-être issue de la collection royale polonaise, a été peinte plutôt dans le style de Giovanni Cariani ou de Bernardino Licinio, et une autre dans le Agnes Etherington Art Center de Kingston (huile sur toile, 76,8 x 65 cm, 10-011) est attribué à Girolamo da Santacroce de Bergame, élève de Gentile Bellini, actif principalement à Venise. Cette pratique de portraits déguisés, habillés en saints chrétiens ou en membres de la Sainte Famille, était populaire au sein de la famille Médicis depuis au moins le milieu du XVe siècle. Le meilleur exemple est un tableau commandé en Flandre - la Madone des Médicis avec des portraits de Piero di Cosimo de' Medici (1416-1469) et de son frère Giovanni (1421-1463) en saints Côme et Damien, peint par Rogier van der Weyden entre 1460 et 1464 lorsque l'artiste travaillait à Bruxelles (Städel Museum, 850). Comme dans « Le Prince » de Machiavel, le message est clair, « plus qu'un simple prince, Laurent peut devenir un "rédempteur" qui chasse d'Italie la "domination barbare [qui] pue tout le monde" » (d'après « Apocalypse without God: Apocalyptic Thought, Ideal Politics, and the Limits of Utopian Hope» de Ben Jones, p.64).

Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin par Palma Vecchio, vers 1516, National Gallery de Londres.

Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Palma Vecchio, vers 1516, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.

Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio, vers 1516, Musée national de Wrocław.

Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Girolamo da Santacroce, vers 1516, Centre d'art Agnès Etherington.

Portrait de Barbara Zapolya par Lucas Cranach l'Ancien

En 1535, une somptueuse cérémonie de mariage eut lieu au château de Wawel à Cracovie. Hedwige, la fille unique de Sigismond Ier l'Ancien et sa première épouse Barbara Zapolya était mariée à Joachim II Hector, électeur de Brandebourg.

La mariée a reçu une grosse dot, y compris un coffret, maintenant au Musée de l'Ermitage, commandé par Sigismond Ier en 1533 et orné de bijoux de la collection de Jagellon, composés de 6,6 kg d'argent et de 700 grammes d'or, ornés de 800 perles, 370 rubis, 300 diamants et autres pierres précieuses, dont un bijou en forme de lettre S. Le même monogramme est visible sur les manches de la robe d'Hedwige dans son portrait par Hans Krell d'environ 1537. Une bague avec la lettre S est sur le monument funéraire de Sigismond dans la cathédrale de Wawel et il a également frappé des pièces de monnaie avec une S. Hedwige a sans doute emporté aussi avec elle à Berlin un portrait de sa mère. Le portrait d'une femme avec collier et ceinture avec monogramme B&S, daté par les experts d'environ 1512, qui se trouvait dans la collection impériale de Berlin avant la Seconde Guerre mondiale, maintenant dans une collection privée (huile sur panneau, 42 x 30 cm), est parfois identifié comme représentant Barbara Jagellon, duchesse de Saxe et la belle-sœur de Barbara Zapolya. Un pendentif avec le monogramme des époux SH (Sophia et Henricus) est visible sur la pierre tombale de Sophie Jagellon (1522-1575), duchesse de Brunswick-Lunebourg, fille de Sigismond et de sa seconde épouse Bona Sforza, à l'église Sainte-Marie de Wolfenbüttel. De tels bijoux avec des monogrammes, appelés « lettres » (litera/y), étaient populaires et sont mentionnés dans de nombreux inventaires. Parmi plus de 250 bagues de la reine Bona, il y avait une bague en émail noir, un diamant, des rubis et une émeraude, sur laquelle figuraient les lettres BR (BONA REGINA) et trois autres avec la lettre B. Les filles de Sigismond, Sophie, Anna et Catherine, possédaient les bijoux avec les lettres S, A et C de la première lettre de leurs noms en latin dont seul le bijou de Catherine a survécu (Musée de la cathédrale d'Uppsala). Ils ont été réalisés en 1546 par Nicolas Nonarth à Nuremberg et représentés dans leurs portraits par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune. Florian, orfèvre de la cour entre 1502-1540, aîné de la guilde en 1511, fut payé dans les années 1510-1511 pour divers travaux pour le roi et son fils illégitime Jean (1499-1538), plus tard évêque de Vilnius et Poznań. Il fabriqua des ceintures en argent pour le roi, un socle pour une horloge, des harnais pour chevaux, des gobelets pour la maîtresse du roi Katarzyna Telniczanka et des ustensiles en argent pour la salle de bain royale (d'après « Mecenat Zygmunta Starego ... » d'Adam Bochnak, p. 137). La feuille d'or avec sainte Barbe réalisée comme fond du tableau de Notre-Dame de Częstochowa est considérée comme un cadeau de la reine Barbara offert lors d'un pèlerinage au monastère le 27 octobre 1512. Le collier et la ceinture en forme de chaînes avec des initiales sont clairement une allusion à une grande affection, ainsi les lettres doivent être les initiales de la femme et de son mari. Si le tableau était une effigie de Barbara Jagellon, les initiales seraient B et G ou G et B pour Barbara et son mari George (Georgius, Georg), duc de Saxe. Le monogramme doit être alors de Barbara Zápolya et Sigismond Ier, les parents d'Hedwige, donc le portrait est l'effigie de sa mère.

Portrait de Barbara Zapolya (1495-1515), reine de Pologne avec collier et ceinture avec monogramme B&S (Barbara et Sigismundus) par Lucas Cranach l'Ancien ou atelier, vers 1512-1515, collection particulière.

Portraits du roi Sigismond Ier et de la reine Barbara Zapolya par l'atelier de Michel Sittow

Du 15 au 26 juillet 1515, le premier congrès de Vienne a eu lieu, en présence de l'empereur romain germanique, Maximilien I, et des frères Jagellons, Vladislas II, roi de Hongrie et roi de Bohême, et Sigismond I, roi de Pologne et Grand Duc de Lituanie. La réunion est devenue un tournant dans l'histoire de l'Europe centrale. En plus des arrangements politiques, Maximilien et Vladislas ont convenu d'un contrat d'héritage et ont arrangé un double mariage entre leurs deux maisons. Après la mort de Vladislas, et plus tard de son fils et héritier, le traité de succession mutuelle Habsbourg-Jagellon a finalement accru le pouvoir des Habsbourg et diminué celui des Jagellons.

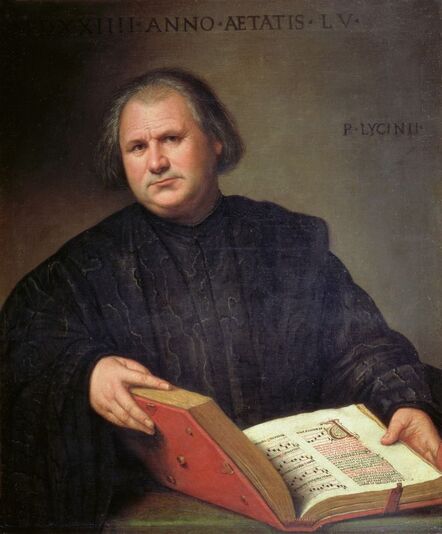

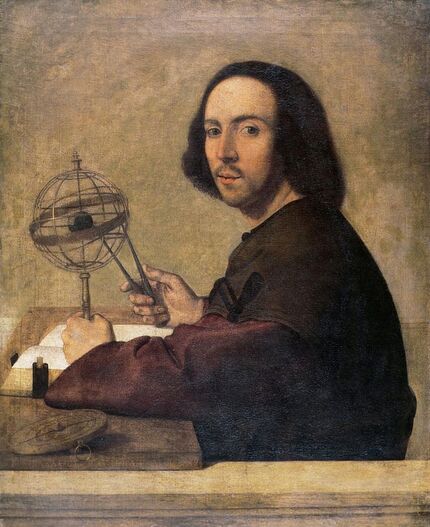

Dans les années 1510, Michel Sittow, qui a travaillé comme portraitiste de cour pour les Habsbourg et d'autres maisons royales importantes en Espagne et aux Pays-Bas, a peint un portrait d'un homme avec la croix brodée de l'ordre espagnol de Calatrava sur sa poitrine, aujourd'hui dans le National Gallery of Art de Washington. Cet homme est identifié comme Don Diego de Guevara (mort en 1520), trésorier de Marguerite d'Autriche (gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1515, fille de l'empereur Maximilien Ier), chevalier de l'ordre de Calatrava, qui possédait l'un des plus beaux collections d'art néerlandais, dont le célèbre portrait d'Arnolfini de Jan van Eyck. Il a également servi d'autres ducs successifs de Bourgogne et comme ambassadeur. Ce portrait formait à l'origine un diptyque avec la Vierge à l'Enfant et l'oiseau de Sittow, aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. La Vierge Marie a les traits d'une femme identifiée comme Mary Rose Tudor (1496-1533), sœur d'Henri VIII d'Angleterre, qui était fiancée à Charles V, futur empereur romain germanique, en 1507. Ce portrait de Sittow et une copie se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 5612, GG 7046). Le mariage était prévu pour 1514, mais n'a pas eu lieu, en raison de la maladie de Charles. Les Habsbourg commandent alors le portrait de la mariée pour apaiser le furieux Henri VIII, cependant, l'engagement a été annulé. Pour ses efforts pour provoquer le double mariage en 1515, le roi Sigismond reçut une assurance écrite de Maximilien qu'il travaillerait dans l'empire pour faire reconnaître les revendications polonaises contre l'Ordre teutonique et assurer la fin du soutien des Moscovites dirigé contre la Pologne (d'après « Schicksalsorte Österreichs » de Johannes Sachslehner, p. 71-77). Le congrès des monarques a été commémoré dans une série de gravures sur bois par les plus grands artistes travaillant pour les Habsbourg - une gravure sur bois de Hans Burgkmair, Leonard Beck, Hans Schaufelein ou Hans Springinklee de la série « Le roi blanc » (Der Weisskunig) montrant le premier rencontre entre Bratislava et Hainburg an der Donau le 15 juillet 1515 (Bibliothèque nationale d'Autriche à Vienne) et Le Congrès des princes de l'Arc de triomphe de l'empereur Maximilien Ier d'Albrecht Dürer (Metropolitan Museum of Art). Sigismond, en tant que fils d'Élisabeth d'Autriche (1436-1505), était lié à l'empereur, qui à son tour était un petit-fils de Cymburge de Mazovie (décédé en 1429). Sans aucun doute, il a reçu de nombreux portraits de famille des Habsbourg par des artistes tels que Giovanni Ambrogio de Predis, Albrecht Dürer, Bernhard Strigel, Hans Burgkmair, Hans Maler zu Schwaz, Joos van Cleve, Bernard van Orley, Jacopo de' Barbari et Michel Sittow, mais maintenant, il avait l'occasion de rencontrer certains d'entre eux. Le roi de Pologne était sûrement émerveillé par la splendeur de la cour impériale. Contrairement aux puissants dirigeants nationaux ou impériaux : Henri VII en Angleterre, Ferdinand et Isabelle en Espagne, Louis XI en France et Maximilien Ier dans le Saint Empire romain germanique, dont le règne était de plus en plus conçu et exprimé en termes « absolutistes » (d'après « A Cultural History of Theatre in the Early Modern Age » de Robert Henke, p. 16), en tant que monarque électif (élection du 20 octobre et du 8 décembre 1506) dont le budget était strictement contrôlé par les nobles polonais, lituaniens et ruthènes et le parlement, il ne pouvait pas se permettre de dépenser de grosses sommes pour garder de tels artistes à sa cour. Déjà lors du Sejm du couronnement en 1507, Sigismond Ier s'engageait à fournir au Sénat les comptes du Trésorier de la Couronne sur les dépenses publiques (d'après « Sejm Rzeczypospolitej... » de Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, p. 204). Cependant, il pourrait leur avoir commandé quelques peintures. Entre 1514 et 1516, Sittow a effectué différentes missions pour les Habsbourg. En 1514, il visite Copenhague pour peindre le portrait de Christian II de Danemark pour Marguerite d'Autriche. Le portrait faisait partie de la diplomatie pour les fiançailles du roi danois avec la nièce de Marguerite, Isabelle d'Autriche. En 1515, il était de nouveau aux Pays-Bas et il est allé en Espagne. Portrait d'un homme avec un grand col de fourrure par disciple de Michel Sittow (huile sur panneau de chêne, 33,8 x 23,5 cm, vendu chez Sotheby's Londres, 06 décembre 2012, lot 101) est largement basé sur le portrait de Diego de Guevara par Sittow, créé selon à différentes sources entre 1514 et 1518. La pose et le costume sont très similaires, ainsi que la composition et même le tapis du parapet. Cependant, le visage est complètement différent. Il semble que l'élève de Sittow ait utilisé le même ensemble de dessins d'étude pour la composition et un autre pour le visage. Le modèle ressemble beaucoup à l'effigie de Sigismond Ier du Congrès des princes d'Albrecht Dürer et à son portrait par Hans von Kulmbach (château de Gołuchów). Le visage à la lèvre inférieure saillante des Habsbourg et des ducs de Mazovie est similaire aux portraits du roi polonais de Christoph Amberger (Palais de Wilanów, perdu) et de Titien (Kunsthistorisches Museum de Vienne), tous deux identifiés par moi. Comme le portrait de de Guevara, ce tableau fait également partie d'un diptyque. La Madone à l'Enfant et l'oiseau du suiveur de Sittow (huile sur panneau de chêne, 34 x 24 cm, vendu chez Koller Auktionen Zürich, 18 mars 1998, lot 20) correspondent parfaitement en termes de composition, de style et de dimensions. Similaire au portrait vendu à Londres, il s'agit d'une copie du tableau de la Vierge de Berlin (Mary Rose Tudor), cependant, le visage est différent et ressemble aux effigies de la reine Barbara Zapolya, première épouse de Sigismond, décédée le 2 octobre 1515, quelques mois après son retour de Vienne. Cette effigie ressemble également au buste en marbre de la reine du château d'Olesko, très probablement créé par un sculpteur néerlandais. Tenant compte du fait que les effigies royales, telles que les portraits de l'empereur Maximilien par Strigel, ont été créées en de nombreuses copies et versions, les effigies décrites pourraient être des copies d'atelier d'originaux perdus par Sittow.

Portrait du roi Sigismond Ier en donateur par l'atelier de Michel Sittow, vers 1515, Collection particulière.

Portrait de la reine Barbara Zapolya en Vierge à l'enfant et l'oiseau par l'atelier de Michel Sittow, vers 1515, Collection particulière.

Portraits de Jan Dantyszek en saint Jean-Baptiste par Joos van Cleve

A partir de 1454 environ, la ville hanséatique de Gdańsk devint le principal port de Pologne-Lituanie et grâce à des privilèges royaux, comme le Grand Privilège de 1457, l'un des points de transbordement européens les plus importants pour le grain. Les liens économiques et culturels de la ville avec les Pays-Bas étaient naturels et forts. Le grain était exporté de Gdańsk et des œuvres d'art comme des pierres tombales en pierre et en métal et des autels en bois, produites là-bas en grande quantité, étaient importées de Flandre (d'après « Złoty wiek malarstwa gdańskiego ... » de Teresa Grzybkowska, p. 44).

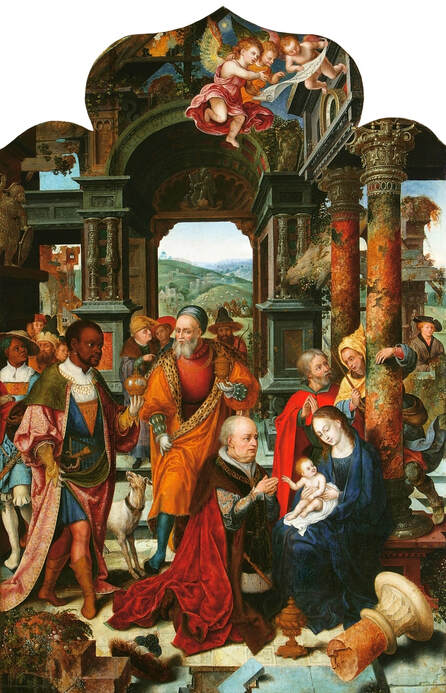

Au XVIe siècle, le marché de l'art néerlandais a développé un système efficace de distribution des œuvres d'art. Les retables gothiques tardifs étaient généralement créés sans commande et vendus sur le marché libre. Les artistes s'occupaient également de la vente d'œuvres en dehors de l'atelier et voyageaient à travers le pays ou à l'étranger à cette fin. Dans le cas d'œuvres commandées à une autre ville ou pays, l'artiste était obligé de les livrer au navire. Les artistes organisent également des loteries d'objets d'art, comme celle organisée en 1559 par un peintre malinois - Claude Dorizi. En 1577, un marchand de Lüneburg, Michael Willing, organise une loterie de gravures et de peintures à Gdańsk. Une autre méthode de vente des produits de l'atelier par l'artiste était la participation à la foire d'Anvers ou Bergen-op-Zoom, qui se tenait deux fois par an et était visitée par des marchands de toute l'Europe (d'après « Mecheleńskie reliefy ... » d'Aleksandra Lipinska, p. 189-190). La première œuvre majeure des Pays-Bas « importée » à Gdańsk fut probablement le Jugement dernier de Memling. Cependant, le triptyque n'y était pas destiné, mais commandé vers 1467 par un banquier italien Angelo di Jacopo Tani (1415-1482) pour la chapelle Saint-Michel de Badia Fiesolana près de Florence. Tani était directeur de la Banque Médicis à Bruges de 1455 à 1465. Le navire qui devait prendre la peinture à Florence en 1473 a été capturé peu après avoir quitté le port de Bruges par des corsaires commandés par Paul Beneke et le triptyque a été donné à l'église Sainte-Marie de Gdańsk. Outre le portrait du fondateur Angelo Tani en donateur au revers de l'aile gauche, il contient le portrait de sa femme Caterina di Francesco Tanagli (1446-1492) dans une pose similaire en contrepartie de l'aile droite. Caterina, qui n'a pas pu accompagner son mari lors de son voyage d'affaires aux Pays-Bas en 1467-1469, a été peint en Italie par un artiste florentin (les chercheurs suggèrent le cercle de Filippo Lippi ou Piero del Pollaiuolo), puis son image a été livrée à l'atelier de Memling. Le tableau contient également de nombreux portraits déguisés tels que le portrait de Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne en saint André, le saint patron du duché de Bourgogne, Tommaso di Folco Portinari (vers 1424-1501) et son épouse Maria Maddalena Portinari née Baroncelli (née en 1456) comme pécheurs et probablement beaucoup d'autres en attente de découverte. Le triptyque a ouvert les portes à l'importation intensive de l'art néerlandais pendant deux siècles. Les retables néerlandais ont trouvé preneur dans les églises de Poméranie à Pruszcz (1500-1510), Gdańsk-Święty Wojciech (vers 1510) ou Żuków (vers 1520) et en 1520 l'atelier malinois de Jan van Wavere a créé un autel pour la chapelle de saint Antoine, également dans l'église Sainte-Marie de Gdańsk, commandée par la guilde des porteurs (aujourd'hui dans l'église de l'ordre teutonique de Vienne). En 1526, la Confrérie de Malbork apporta d'Amsterdam un tableau de la Madone pour la Cour d'Artus à Gdańsk. Avant 1516, le jeune artiste Joos van Cleve (né en 1485/1490), qui n'avait été membre de la Guilde de saint Luc d'Anvers que pendant quatre ou cinq ans, ornait les ailes de l'autel Saint Renaud créé par l'atelier de Jan de Molder à Anvers, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (M.Ob.2190). Le polyptyque a été commandé par la Confrérie de saint Renaud à Gdańsk pour la chapelle de ce saint dans l'église Sainte-Marie et il était probablement prêt avant septembre 1516. L'artiste s'est représenté sous les traits de saint Renaud. Ce fut l'un des premiers de ses « portraits allégoriques » au sein de compositions religieuses (d'après « Nieznane autoportrety Joosa van Cleve ... » de Jan Białostocki, p. 468). Les autoportraits de Joos figurent dans la scène de la Cène (Retable de la Lamentation, vers 1525, Musée du Louvre) et dans l'Adoration des mages de Jan Leszczyński (vers 1527, Musée national de Poznań). Ces portraits déguisés étaient populaires aux Pays-Bas depuis au moins le XVe siècle. Les premiers exemples incluent des effigies de Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne comme l'un des mages bibliques dans le retable de Sainte-Colombe de Rogier van der Weyden (vers 1455, Alte Pinakothek à Munich), en saint André dans le Jugement dernier mentionné et dans l'effigie de ce saint tenant un chapelet (vers 1490, Musée Groeninge à Bruges) par Hans Memling, ainsi que des portraits de Marie de Bourgogne (1457-1482) en sainte Catherine et Marguerite d'York (1446- 1503), duchesse de Bourgogne en sainte Barbe dans le retable de saint Jean (vers 1479, Memlingmuseum à Bruges) et le Mariage mystique de sainte Catherine (vers 1480, Metropolitan Museum of Art), également de Memling. Outre les portraits déguisés, ils contenaient également d'autres références aux mécènes, comme les armoiries, comme dans la Madone des Médicis avec des portraits de Piero di Cosimo de' Medici (1416-1469) et de son frère Giovanni (1421-1463) en saints Côme et Damien de Rogier van der Weyden (1453-1460, Städel Museum de Francfort) ou le Jugement dernier de Memling à Gdańsk avec les emblèmes héraldiques de Tani et de sa femme. Le seul blason de l'autel de saint Renaud se trouve dans la prédelle, qui est parfois attribuée à un artiste différent, peut-être de Gdańsk. La prédelle représente le Christ comme Homme de douleurs avec la Vierge Marie et les saints : Barbe, Catherine d'Alexandrie, Jacques l'Ancien, Sébastien, Adrien de Nicomédie, Antoine l'Abbé et Roch et le blason entre le Christ et Saint Sébastien est une croix des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem - une croix de Jérusalem en or sur un bouclier rouge, la couleur du sang, pour signifier les cinq plaies du Christ. Le chevalier le plus important du Saint-Sépulcre de Gdańsk (latin Gedanum ou Dantiscum) à cette époque était Jean de Gdańsk ou Johannes von Höfen-Flachsbinder, mieux connu sous le nom de Johannes Dantiscus ou Jan Dantyszek, secrétaire royal et diplomate au service du roi Sigismond, qui voyagea fréquemment à travers l'Europe, notamment à Venise, en Flandre et en Espagne. La croix des Chevaliers du Saint-Sépulcre et les attributs de sainte Catherine d'Alexandrie, commémorant le pèlerinage de Dantyszek en Terre Sainte et le monastère de sainte Catherine sur le mont Sinaï en 1506, sont visibles dans son ex-libris par Hieronymus Vietor, créé en 1530-32, et au revers du modèle en bois pour sa médaille par Christoph Weiditz, créé en 1529. À partir de 1515, Dantyszek était envoyé à la cour impériale à Vienne. De là, il a voyagé trois fois à Venise. Puis il séjourna à la cour impériale d'abord au Tyrol, à partir du 9 février 1516, puis à Augsbourg, d'octobre à fin 1516. Début 1517, il se rendit avec Wilhelm von Roggendorf aux Pays-Bas et tenta de convaincre la petite-fille de l'empereur, Éléonore d'Autriche (1498-1558), pour épouser le monarque polonais (d'après « Jan Dantyszek ... » de Zbigniew Nowak, p. 109). Il est revenu des Pays-Bas par mer à Gdańsk. Dantyszek, qui commandait fréquemment des œuvres d'art à divers artistes qu'il rencontrait à la cour impériale et lors de ses voyages et servait d'intermédiaire dans de telles commandes pour ses amis et mécènes, était indéniablement un visiteur important pour de nombreux artistes aux Pays-Bas. Il n'y a pas de lien direct reliant le retable de Gdańsk à Dantyszek, donc toute référence au diplomate royal était probablement une courtoisie, comme l'effigie mentionnée du duc de Bourgogne en saint André dans le Jugement dernier, commandée par un client italien. Il est possible que certains membres de la Confrérie de saint Renaud aient été représentés dans certaines des scènes de l'autel, mais il devrait y avoir une référence plus forte à la nouvelle maison du polyptyque, qui a été commandé spécifiquement pour l'église Sainte-Marie de Gdańsk. L'effigie de saint Jean-Baptiste au revers de l'aile gauche et d'un compagnon de saint Renaud à l'aile droite doit être considérée comme telle. Si saint Renaud est un autoportrait de l'auteur, saint Jean-Baptiste est aussi le portrait déguisé d'une personne réelle - Jean de Gdańsk, c'est-à-dire Jan Dantyszek. Son visage ressemble à d'autres effigies du secrétaire royal, notamment son portrait par Dosso Dossi (Nationalmuseum de Stockholm), identifié par moi. Un autre Jean-Baptiste très similaire, attribué à Joos van Cleve se trouve également en Pologne, dans la collection du Château Royal de Varsovie (ZKW/3629/ab). Certains chercheurs voient le tableau comme une œuvre italienne, très probablement vénitienne - la composition, la plastique, les couleurs en parlent, mais la construction technologique prouve sa provenance néerlandaise (d'après « The Royal Castle in Warsaw: A Complete Catalogue of Paintings ... » par Dorota Juszczak et Hanna Małachowicz, p. 542-544). C'est probablement parce que le peintre a copié une peinture vénitienne, peut-être de Titien, et s'est inspiré de son style de coups de pinceau audacieux et flous et de composition. Ces impacts mutuels sont visibles dans les portraits de Jan Dantyszek par l'atelier de Marco Basaiti (Musée de l'Université Jagellonne) et par Jacob van Utrecht (collection privée) et dans les portraits de François Ier, roi de France - la fourrure dans son portrait par l'atelier de Joos van Cleve (château royal de Varsovie, ZKW/2124/ab) est peint dans un style similaire à celui de saint Jean-Baptiste et la pose du roi dans un tableau du peintre vénitien (collection privée), indique qu'il a copié une œuvre d'un maître néerlandais. Stylistiquement la peinture a été datée d'environ 1520, cependant, l'examen dendrochronologique du tableau indique le début des années 1540 comme l'époque probable de la création, ce qui n'exclut pas la paternité de Joos car il est mort en 1540 ou 1541, ou son fils Cornelis, qui a peint dans un style similaire et est mort entre 1567 et 1614. Le tableau était une propriété de Sosnicki en 1952, probablement à Saint-Pétersbourg, et en 1994, il a été offert par Edward Kossoy au château reconstruit à Varsovie.