|

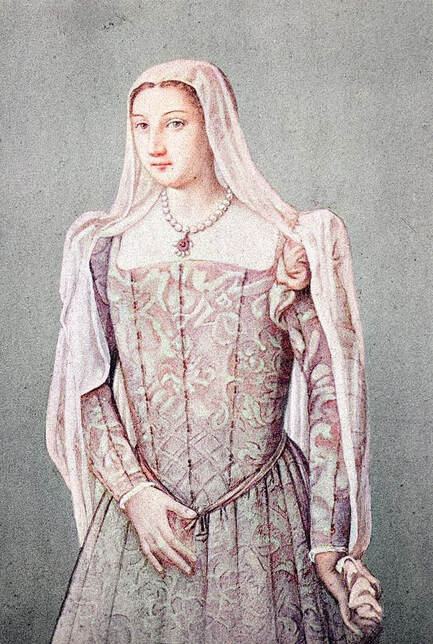

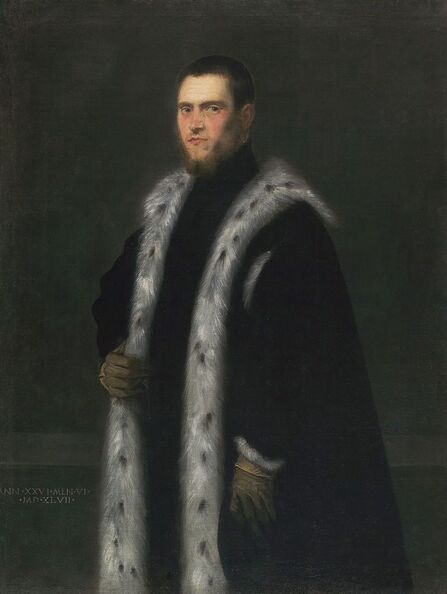

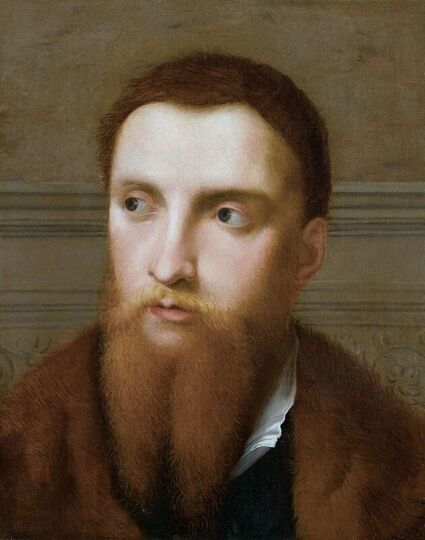

Portraits d'Isabelle Jagellon et Jean Sigismond Zapolya par Jacopino del Conte et Tintoret

Quelques mois seulement après son arrivée en Hongrie, le 7 juillet 1540 à Buda, Isabelle Jagellon a donné naissance à son fils unique Jean Sigismond Zapolya. 15 jours après sa naissance, son père mourut subitement le 22 juillet 1540 et l'enfant Jean Sigismond fut élu roi par une assemblée noble hongroise à Buda et Isabelle comme régente. L'évêque d'Oradea, George Martinuzzi (Frater Georgius), a repris la tutelle. La revendication du trône de Jean Sigismond a été contestée par Ferdinand Ier d'Autriche. Sous prétexte de vouloir protéger les intérêts de Jean, le sultan Soliman le Magnifique fait envahir le centre de la Hongrie en 1541 et occuper Buda.

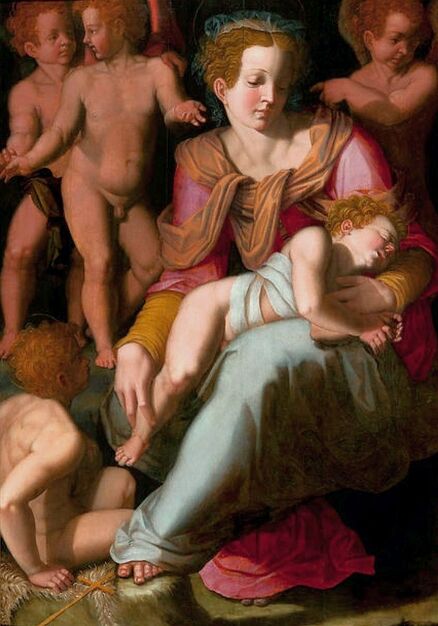

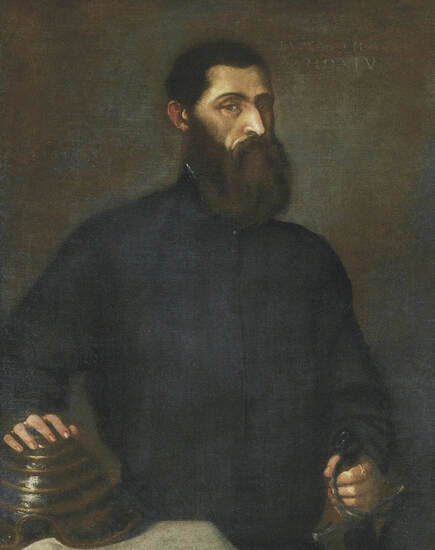

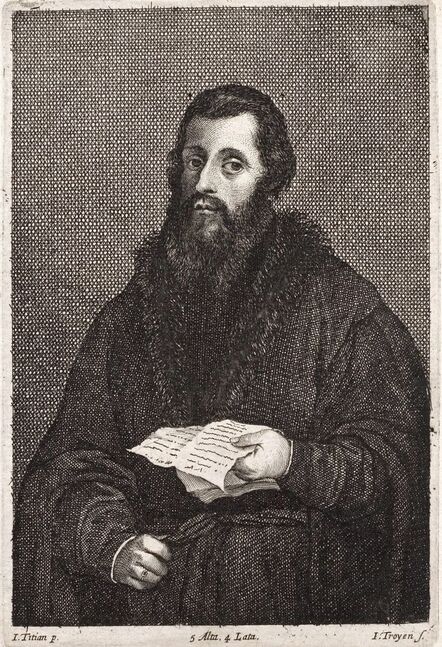

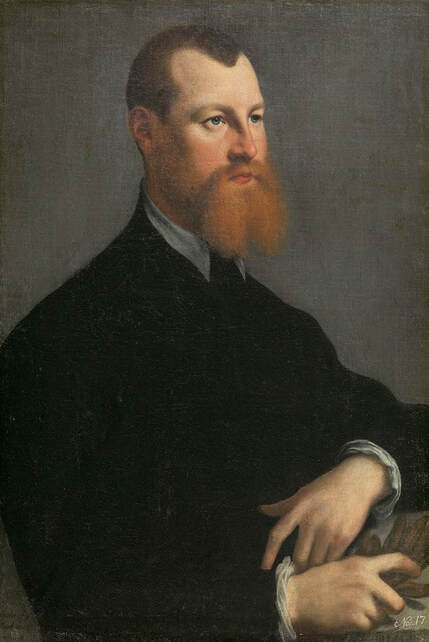

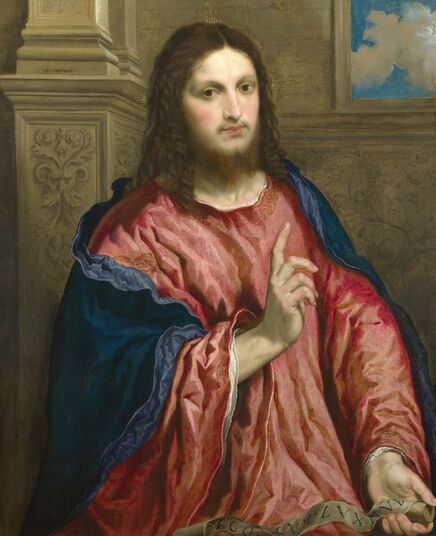

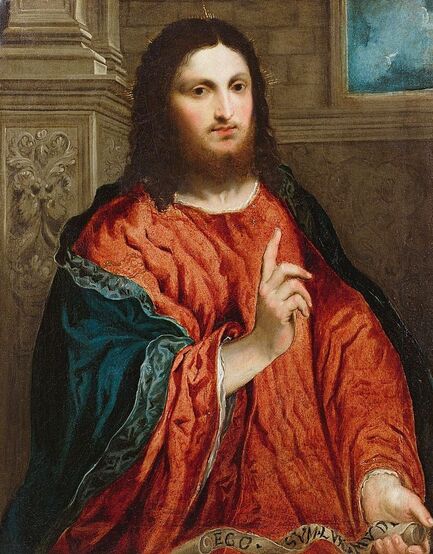

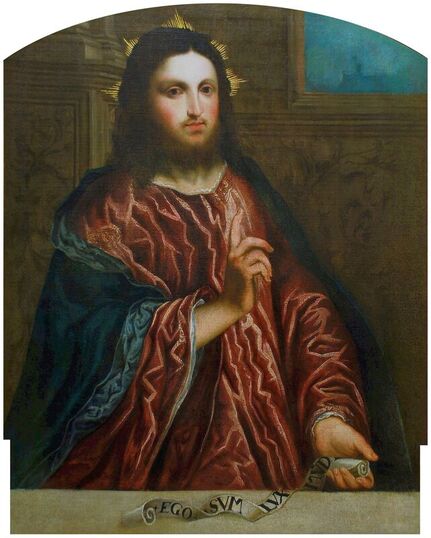

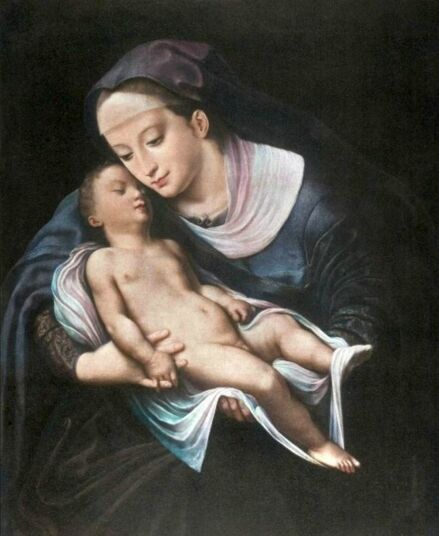

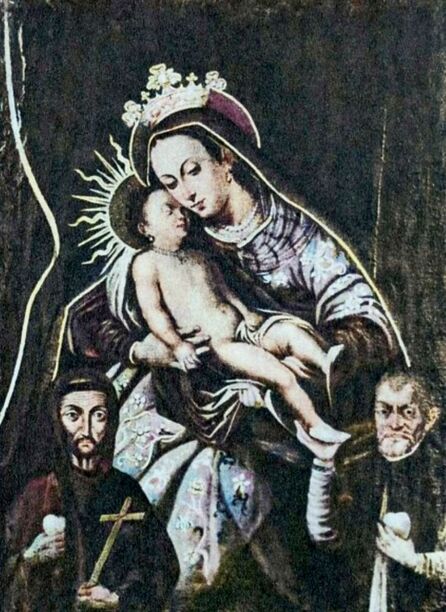

Après le départ de la cour royale hongroise de Buda, la reine Isabelle s'installe à Lipova puis du printemps 1542 à l'été 1551 dans l'ancien palais épiscopal d'Alba Iulia en Transylvanie. Isabella était jeune, connue pour sa beauté et réprimandée pour ses goûts dispendieux. Elle a commencé la reconstruction de l'ancien palais épiscopal d'Alba Iulia dans le style Renaissance. Cette décennie a été une période d'hostilités incessantes et de conflits féroces avec Martinuzzi. Isabelle a gardé une correspondance régulière avec ses parents italiens, y compris son troisième cousin, Ercole II d'Este, duc de Ferrare et son proche conseiller était Giovanni Battista Castaldo, un chef mercenaire italien (condottiere), premier marquis de Cassano, général impérial et commandant en service de l'empereur Charles V et de son frère cadet, l'archiduc Ferdinand I. Castaldo était un mécène des arts et ses effigies conservées ont été créées par les meilleurs artistes liés à la cour espagnole - Titien (portrait en collection privée), Antonis Mor (portrait en Musée Thyssen-Bornemisza) et Leone Leoni (buste de l'église de San Bartolomeo in Nocera Inferiore et médaille de la Wallace Collection). En juillet 1551, face à des forces supérieures, Isabelle se rend et accepte de céder la Transylvanie en échange des duchés silésiens (Opole, Racibórz, Ziębice, Ząbkowice Śląskie) et d'autres territoires offerts par Ferdinand. Les duchés silésiens se sont avérés ruinés après le règne antérieur des Hohenzollern, à qui Ferdinand les a remis pendant 20 ans en échange d'un prêt. Il n'y avait même pas de résidence pouvant accueillir la cour d'Isabelle. Elle est partie vers la Pologne où elle a vécu avec sa famille pendant les cinq années suivantes. Pour lui assurer un revenu, son frère lui a accordé Krzepice et Sanok, tandis que sa mère lui a donné Wieluń. Elle retourna en Transylvanie en 1556 avec son fils. Isabella s'est entourée d'étrangers - principalement des Italiens et des Polonais. Son secrétaire était Paolo Savorgnano de Cividale del Friuli et le médecin personnel Giorgio Biandrata, spécialisé en gynécologie. En 1539, Biandrata publie un traité médical de gynécologie intitulé Gynaeceorum ex Aristotele et Bonaciolo a Georgio Blandrata medico Subalpino noviter excerpta de fecundatione, gravitate, partu et puerperio, une compilation tirée des écrits d'Aristote et de l'Enneas muliebris de Ludovico Bonaccioli, dédiée à la reine Bona Sforza et sa fille, Isabelle Jagellon. En 1563, Jean Sigismond Zapolya en fit son médecin et conseiller personnel. Biandrata était un unitaire et l'un des co-fondateurs des Églises Unitariennes en Pologne et en Transylvanie. D'après « The Art of Love: an Imitation of Ovid, De Arte Amandi » de William King, publié à Londres en 1709 (page XXI), « Isabelle Reine de Hongrie, vers l'an 1540, montra à Petrus Angelus Barcæus [Pier Angelio Bargeo], lorsqu'il était à Belgrade, un stylo en argent avec cette inscription, Ovidii Nasonis Calamus; indiquant qu'il avait appartenu à Ovide. Cela n'avait pas longtemps été trouvé parmi quelques vieilles ruines, et l'estimé comme une pièce vénérable de l'antiquité » (également dans : « The Original Works of William King », publié en 1776, p. 114). Ce fragment donne une certaine impression de la qualité du mécénat et de la collection d'Isabelle. Le portrait de Matthias Corvin, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême au Musée des beaux-arts de Budapest a été peint dans le style d'Andrea Mantegna, peintre italien et étudiant en archéologie romaine né à Isola di Carturo en République vénitienne, qui a probablement jamais visité la Hongrie. Un portrait du fils de Matthias, Jean Corvin, dans l'Alte Pinakothek de Munich est attribué à Baldassare Estense, un peintre qui a travaillé à la cour des ducs d'Este à Ferrare de 1471 à 1504 et qui n'a probablement jamais visité la Hongrie. Il en va de même pour la médaille avec buste de la reine Béatrice d'Aragon de Naples, troisième épouse de Matthias à la National Gallery of Art de Washington, créée dans le style de Giovanni Cristoforo Romano, un sculpteur né à Rome qui travailla plus tard comme médailleur pour les cours de Ferrare et de Mantoue. Après la mort d'Isabelle le 15 septembre 1559, Jean Sigismond prit le contrôle du pays. Il parlait et écrivait huit langues : hongrois, polonais, italien, latin, grec, roumain, allemand et turc. Il était un amoureux passionné des livres, ainsi que de la musique et de la danse et savait jouer de nombreux instruments de musique. Malgré sa silhouette élancée, il adorait la chasse et utilisait la lance à ces occasions. Il se convertit du catholicisme au luthéranisme en 1562 et du luthéranisme au calvinisme en 1564. Environ cinq ans plus tard, il devint le seul monarque unitarien de l'histoire et en 1568 il proclama la liberté de religion à Turda. Dans le traité de Spire de 1570 entre Jean Sigismond et l'empereur, la Transylvanie fut reconnue comme une Principauté indépendante sous vassalité des Ottomans et Jean Sigismond renonça à son titre royal. Après la mort de Jean Sigismond le 14 mars 1571, son oncle Sigismond II Auguste, roi de Pologne, et ses tantes héritent d'une partie de ses trésors. Le nonce papal Vincenzo dal Portico a rapporté de Varsovie à Rome le 15 août 1571 la valeur énorme de l'héritage évalué par certains à 500 000 thalers, ce que le roi a nié, affirmant qu'il ne valait que 80 000 thalers. La légation polonaise revenant d'Alba Iulia au début du mois d'août 1571 n'apporta qu'une partie des objets de valeur à Varsovie, dont un grand nombre d'objets et de bijoux en or et en argent, dont « 1 couronne avec laquelle la reine fut couronnée ; 1 sceptre d'or ; 1 orbe d'or » (1 corona, qua regina coronata est; 1 sceptrum aureum; 1 pomum aureum), « 4 grands vases antiques et démodés » (4 magnae, antiquae et vetustae amphorae), mais aussi des tableaux comme « l'autel d'or , dans laquelle figure l'image de la Bienheureuse Marie, évaluée à cent quarante-huit florins hongrois » (altare aureum, in quo effigies Beatae Mariae, aestimatum centum quadraginta octo item Ungaricorum) ou « portrait de Gastaldi - 4 fl. dans le monnaie » (item Gastaldi effigies - 4 fl. in moneta), peut-être l'effigie de Giacomo Gastaldi (vers 1500-1566), un astronome et cartographe italien, qui a créé des cartes de la Pologne et de la Hongrie ou de Giovanni Battista Castaldo. « L'image de Castaldi dans un cadre en argent doré » (Imago Castaldi ex argento inaurato fuso), peut-être même la même effigie de Titien vendue par la galerie Dickinson, a été incluse dans la liste des objets hérités par le roi et ses sœurs. Parmi l'héritage, il y avait aussi une effigie de la reine Bona, mentionnée dans la lettre de la reine de Suède Catherine Jagellon à sa sœur Sophie, datée du 22 août 1572 à Stegeborg. « Le reste de l'héritage de l'infante, qui sera bientôt là, vaut 70 à 80 mille thalers » (vi resta il legato, della infanta, che sara presto qua che e di valore di 70 in 80 millia tallari) a ajouté dal Portico dans son message sur l'héritage d'Intante Anna Jagellon (d'après Katarzyna Gołąbek, « Spadek po Janie Zygmuncie Zápolyi w skarbcu Zygmunta Augusta »). Le tableau de la Vierge à l'Enfant avec saint Jean et des anges du Musée national de Varsovie, attribué à Jacopino del Conte, a été acheté en 1939 à F. Godebski. L'effigie de la Vierge est identique au portrait d'Isabelle Jagellon au Samek Art Museum. Le tableau a donc été commandé peu après la naissance du fils d'Isabelle en 1540. Les deux tableaux ont été peints sur panneau de bois et sont stylistiquement très proches des peintres maniéristes florentins Pontormo, Bronzino ou Francesco Salviati. En 1909, dans la collection de Przeworsk du prince Andrzej Lubomirski, qui possédait également le portrait de Nicolas Copernic de Marco Basaiti, il y avait une peinture (huile sur bois, 53,5 x 39 cm) attribuée à l'école florentine du XVIe siècle, « peut-être Jacopo Carrucci appelé Jacopo da Pontormo (1494-1557) », représentant la Vierge à l'Enfant (d'après « Katalog wystawy obrazów malarzy dawnych i współczesnych urządzonej staraniem Andrzejowej Księżny Lubomirskiej » de Mieczysław Treter, point 34, p. 11). À la National Gallery de Londres, il y a un portrait d'un garçon d'environ dix ans, également attribué à Jacopino del Conte, dans un riche costume princier semblable à celui visible dans un portrait de l'archiduc Ferdinand (1529-1595), âgé de 19 ans, gouverneur de Bohême, fils d'Anna Jagellonica et de Ferdinand Ier, au Kunsthistorisches Museum, peint par Jakob Seisenegger en 1548. Il a également été peint sur panneau de bois. Selon la description de Gallery, « bien que les portraits en pied étaient courants à Venise et dans ses états, où les tableaux étaient normalement peints sur toile, ils étaient rares à Florence où la peinture sur panneaux de bois persistait plus longtemps », il est donc possible qu'il ait été créé par un peintre florentin actif ou formé à Venise, comme Salviati qui a réalisé un portrait du frère d'Isabelle, le roi Sigismond II Auguste (Mint Museum of Art à Charlotte). Le portrait d'un garçon à Londres a d'abord été attribué à Pontormo, Bronzino ou Salviati et a été acheté à Paris en 1860 à Edmond Beaucousin. Il faisait autrefois partie de la collection du duc de Brunswick, tandis qu'en 1556, lorsqu'Isabelle est revenue avec son fils en Transylvanie, sa mère Bona est partie par Venise pour Bari dans le sud de l'Italie, la sœur cadette d'Isabelle, Sophie Jagellon, a épousé le duc Henri V et est partie à Brunswick-Wolfenbüttel, prenant une importante dot et sans doute des portraits des membres de la famille royale. Le même garçon, bien qu'un peu plus âgé, figurait également dans un tableau qui se trouvait avant 1917 dans la collection de Wojciech Kolasiński à Varsovie, inclus dans le catalogue de sa collection vendue à Berlin (pièce 102). Il a été peint sur fond vert et attribué à Jacopo Pontormo. Le garçon a un ordre sur sa poitrine, semblable à la croix des Chevaliers Hospitaliers (Chevaliers de Malte), ennemis des Ottomans, comme la croix visible sur le manteau de Ranuccio Farnèse (1530-1565), 12 ans, qui a été créé le prieur titulaire du Prieuré de Venise de l'Ordre en 1540, dans son portrait par Titien, ou à la croix de l'Ordre de l'Éperon d'Or, qui a été fréquemment décerné par les monarques hongrois, comme en 1522, quand István Bárdi a été nommé chevalier de l'éperon d'or par le roi Louis II en présence de plusieurs nobles de haut rang. Il a finalement été représenté comme un homme adulte dans un tableau de Jacopo Tintoretto (Tintoret), qui a ensuite été dans la collection de l'ambassadeur d'Espagne à Rome et plus tard vice-roi de Naples, Don Gaspar Méndez de Haro, 7e marquis de Carpio, comme ses initiales D.G.H. sont inscrits au revers de la toile avec une couronne ducale. Le tableau a été plus tard dans la collection du prince Brancaccio à Rome et a été vendu lors d'une vente aux enchères à Londres en 2011. Selon la note de catalogue (Sotheby's, 06 juillet 2011, lot 58): « Le chapeau inhabituel avec sa broche ornée n'était pas couramment vu sur les modèles vénitiens de cette période et a conduit certains à suggérer que le modèle était un visiteur de Venise plutôt qu'un natif de la ville ». Si l'oncle de Jean Sigismond, Sigismond Auguste, a commandé ses effigies dans l'atelier du Tintoret à Venise, il en serait de même pour Jean Sigismond. Un autre prétendant à la couronne hongroise, Ferdinand d'Autriche, a également commandé ses effigies à l'étranger, comme un portrait de Lucas Cranach l'Ancien au palais de Güstrow, daté « 1548 » ou un portrait par Titien de la collection royale espagnole, créé au milieu du XVIe siècle, les deux se basant très probablement sur des dessins préparatoires et ne voyant pas le modèle. Dans les trois portraits, le garçon/homme ressemble beaucoup aux effigies de la tante paternelle de Jean Sigismond, Barbara Zapolya, reine de Pologne, et de sa mère par Cranach et son atelier.

Portrait d'Isabelle Jagellon (1519-1559), reine de Hongrie en Vierge à l'Enfant avec Saint Jean et anges par Jacopino del Conte, vers 1540, Musée national de Varsovie.

Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie en enfant par Jacopino del Conte, vers 1550, National Gallery de Londres.

Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie en garçon de la collection Kolasiński par Jacopino del Conte, vers 1556, Collection particulière.

Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie par le Tintoret, années 1560, Collection particulière.

Portraits de Hurrem Sultan et de sa fille Mihrimah par Titien et atelier

« Puisse Allah accorder longue vie à Votre Majesté Royale et faire d'un jour mille jours. L'humble transmet : Lorsque j'ai reçu votre lettre remplie d'amour, j'étais si heureux et content qu'il est difficile de l'exprimer avec des mots. [...] Avec cette lettre de sympathie, afin de ne pas être des mots vides, nous envoyons deux paires de chemises et pantalons avec ceintures, six mouchoirs et serviettes de toilette. Nous vous demandons de les accepter et d'en profiter, même si les vêtements envoyés ne sont pas dignes de vous. Si Dieu le veut, la prochaine fois je les rendrai plus ornés. En conclusion : que votre Dieu vous accorde longue vie et que votre état dure pour toujours. Haseki Sultan », est une lettre de 1549 (956) de Hurrem Sultan (vers 1504-1558), épouse principale et légale du sultan ottoman Soliman le Magnifique, au monarque élu de Pologne-Lituanie Sigismond II Auguste (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, regest KDT, nr 103). Un cadeau sous forme de sous-vêtements est l'expression d'une intimité particulière entre la sultane et le roi, qui portait des chemises confectionnées par ses sœurs (selon des documents de 1545 et septembre 1547).

Hurrem, « la joyeuse » en persan, est connue des Européens sous le nom de Roxelane - de Roxolania, le nom de Ptolémée pour la Ruthénie (en particulier l'Ukraine), alors partie de la Pologne-Lituanie. Selon la « Légation importante » de Samuel Twardowski (Przeważna legacya iaśnie oświeconego książęcia Krzysztopha Zbaraskiego...), publiée en 1633 à Cracovie, elle était la fille d'un prêtre orthodoxe ukrainien de Rohatyn et elle fut faite prisonnière par les Tatars (z Rochatyna popa była córa, / Oddana niewolnicą do szaraju). Elle a conquis le cœur du sultan, qui en 1526 a conquis Buda, la capitale de la Hongrie, mettant fin au règne des Jagellons dans cette partie de l'Europe. Twardowski affirme que la captive aurait recouru à la sorcellerie : « Et ainsi il la rendra libre / Et lui permettra d'accéder à ses chambres privées et à son lit ; Mais ce n'était pas suffisant pour la ruthène rusée / Utilisant une vieille femme karaïte pour cela, / Par des coups furtifs et des sorts chauds / Elle a mis le venin dans les os de Soliman, / Que l'amour du vieil homme a ravivé ». Brisant la tradition ottomane, il épousa Roxelane vers 1533, faisant d'elle son épouse légale, et elle fut la première épouse impériale à recevoir le titre de Haseki Sultan. En réponse à la critique des sujets de Soliman selon lesquels il avait pris « une esclave sordide » (niewolnice podłej) comme épouse, selon Twardowski, son mari a affirmé qu'elle était « du pays polonais, du sang royal vient et genre » et qu'elle était une sœur du roi Sigismond (Że ją siostrą Soliman królewską nazywa [...] Ztąd Zygmunta naszego szwagrem swym mianował). Il est tentant de croire que la reine Bona, qui gérait Rohatyn à partir de 1534/1535 dans le cadre du domaine royal, était derrière tout cela et que ces deux femmes ont empêché une nouvelle invasion de l'Europe centrale par l'Empire ottoman. « La guerre non pas au détriment du royaume, mais plutôt pour la défense » (Woyna nie ku skazie królestwa, ale raczey ku obronie) était la doctrine officielle de l'État du « Royaume de Vénus, déesse de l'amour » - République polono-lituanienne sous le règne de la reine élue Anna Jagellon, fille de Bona Sforza, bien qu'à l'intérieur du royaume même il y ait eu des hommes désireux de le briser. Elle a été publiée en 1594 à Cracovie dans les « Statuts et registres des privilèges de la Couronne » (Statuta y metrika przywileiow Koronnych) de Stanisław Sarnicki sous une effigie de Jan Zamoyski, Grand Hetman de la Couronne. Hurrem Sultan avait quatre fils nommés Mehmed (1521), Selim (1524), Bayezid (1525) et Cihangir (1531) et une fille Mihrimah Sultan (1522). Il y avait aussi un fils Abdullah, mais il est mort à l'âge de 3 ans. En tant que sultana (mot italien pour épouse ou parente d'un sultan), Roxelane a exercé une très forte influence sur la politique de l'État et elle a soutenu des relations pacifiques avec la Pologne-Lituanie. Outre Sigismond Auguste (lettres de 1548 et 1549), elle correspond également avec sa sœur Isabelle, reine de Hongrie (1543) et sa mère la reine Bona. Jan Kierdej alias Said Beg, qui a été capturé par les Turcs lors du siège de son château familial à Pomoriany en Ruthénie rouge en 1498, alors qu'il avait huit ans, s'est rendu trois fois en Pologne en tant qu'envoyé ottoman (1531, 1538 et 1543). Lorsqu'en janvier 1543, Kierdej vint avec l'ambassade du sultan auprès de Sigismond l'Ancien, il apporta également les paroles de la sultane à la reine Bona. Les deux femmes voulaient retarder ou empêcher le mariage de Sigismond Auguste avec l'archiduchesse Élisabeth d'Autriche. La reine de Pologne, connue pour son goût artistique hors du commun, a acquis des œuvres d'art et des bijoux dans de nombreux endroits, dont la Turquie (d'après « Klejnoty w Polsce... » d'Ewa Letkiewicz, p. 57). Les contacts directs de Roxelane avec les dirigeants de la république vénitienne ne sont pas documentés, mais c'est à Venise que la plupart de ses ressemblances fictives ou fidèles ont été créées. On peut supposer qu'une grande partie de cette « production » de portraits était destinée au marché polono-lituanien. De nombreux Vénitiens vivaient en Pologne-Lituanie et en Turquie et de nombreux Polonais étaient sans aucun doute intéressés par la vie de la « sultane ruthène ». Le fils de Roxelane, sultan Selim II (1524-1574), connu sous le nom de Selim « le blond » en raison de son teint clair et de ses cheveux blonds, prit comme concubine Nurbanu Sultan (Cecilia Venier Baffo), membre d'une famille patricienne vénitienne bien connue, et l'épousa légalement vers 1571. Dix lettres écrites par Nurbanu entre 1578 et 1583 à plusieurs ambassadeurs et au doge conservées à Venise. Selon Vasari, le peintre vénitien Titien, bien qu'il n'ait jamais visité Istanbul, a été chargé par Soliman le Magnifique de peindre sa femme Roxelane (Sultana Rossa) et leur fille Mihrimah (Camerie) (d'après « Images on the Page... » de Sanda Miller , p. 84). Le portrait de Titien de Camerie et de sa mère a également été mentionné par Ridolfi. Lui et son célèbre atelier ont également peint le sultan et des copies de ces effigies se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne et dans une collection privée. Pour créer les peintures, Titien a dû utiliser des dessins ou des miniatures envoyés de Turquie. Après la Seconde Guerre mondiale, une seule image peinte connue de la reine Bona Sforza, créée de son vivant ou à une époque proche, a survécu dans les anciens territoires de la République polono-lituanienne. Il s'agit d'une miniature d'un cycle représentant la famille Jagellon (aujourd'hui au musée Czartoryski), réalisée par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune (1515-1586) à Wittenberg, en Allemagne, vers 1553 sur la base d'un dessin ou d'une autre miniature envoyée de Pologne-Lituanie. Fait intéressant, deux effigies de sultanes ottomanes ont également survécu, l'une est un portrait traditionnellement identifié comme Roxelane au musée historique de Lviv en Ukraine et l'autre est une ressemblance de sa fille Mihrimah au musée de Mazovie à Płock en Pologne. Tous deux ont été créés au XVIe siècle et proviennent de collections historiques de l'ancienne République. Le portrait de Lviv est une petite peinture sur bois (38 x 26 cm) et provient de la collection de l'Ossolineum, qui l'a reçu en 1837 de Stanisław Wronowski. L'effigie de Mihrimah à Płock a également été peinte sur bois (93 x 69,7 cm) et provient de la collection de la famille Ślizień déposée par eux chez les Radziwill à Zegrze près de Varsovie pendant la Première Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale dans le salon rouge de le palais Zamoyski à Varsovie, il y avait un portrait de la « Sultane turque », brûlé en 1939 avec tout le mobilier du palais (d'après « Ars Auro Prior » de Juliusz Chrościcki, p. 285). De tels portraits sont également documentés en Pologne-Lituanie beaucoup plus tôt. L'inventaire de 1633 du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, 1/354/0/26/45) répertorie « Une peinture d'une dame avec l'inscription Favorita del gran turcho » (36). L'inscription en italien indique que le tableau a très probablement été réalisé en Italie. L'nventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), établi en 1671, répertorie les représentations suivantes de femmes turques, dont certaines peuvent être de Titien : « Turkini en turban joue de l'alto » (295), « Une jeune femme turque avec une plume » (315), « Une jeune femme de Turquie » (316), « Turkini en turban et en zibeline, une femme à ses côtés » (418) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Certaines effigies autrefois considérées comme représentant Catherine Cornaro sont aujourd'hui identifiées comme des portraits de Roxelane, comme le tableau de Florence aux attributs de sainte Catherine d'Alexandrie - roue cassante et auréole (Galerie des Offices, Inv. 1890, 909). Il est entré dans la Galerie en 1773 avec l'attribution à Véronèse, mais plus tard l'inscription latine Titiani opus - 1542 a été retrouvée au dos. Un portrait très similaire inscrit en français ROSSA FEMME DE SOLIMAN EMPEREUR DES TURCS se trouve dans la collection royale du palais de Kensington (RCIN 406152). Son costume est également nettement ottoman. Une autre version de ce tableau se trouvait avant 1866 dans la collection Manfrin à Venise et Samuelle Levi Pollaco a créé une gravure du tableau avec l'inscription : CATTERINA CORNARO REGINA DI CIPRO. Sa tenue est légèrement différente, et on peut voir trois pyramides en arrière-plan, très probablement les trois principales pyramides de Gizeh en Égypte, à l'époque une province de l'Empire ottoman (l'Égypte a été conquise par les Turcs ottomans en 1517). Le monastère orthodoxe de sainte Catherine d'Alexandrie, construit sur ordre de l'empereur byzantin Justinien Ier sur le site où Moïse est censé avoir vu le buisson ardent, sacré pour le christianisme, l'islam et le judaïsme, se trouve également en Égypte (péninsule du Sinaï). Roxelane était la fille d'un prêtre orthodoxe, c'est pourquoi ce monastère revêtait sans aucun doute une importance particulière pour elle dans tout l'Empire ottoman. Une copie réduite de cette effigie attribuée à l'atelier de Titien a été vendue sous le titre de « Portrait de Caterina Cornaro » (Christie's Londres, 9 juillet 2021, lot 214). Une autre version en buste de ce portrait par un disciple de Titien se trouve à Knole House, Kent (NT 129882). Le peintre a utilisé le même visage dans sa célèbre Vénus au miroir, aujourd'hui à la National Gallery of Art de Washington (numéro d'inventaire 1937.1.34). Ce tableau est resté en possession de l'artiste jusqu'à sa mort, où il aurait pu inspirer les visiteurs à commander des tableaux similaires pour eux-mêmes, ou il aurait pu servir de modèle aux membres de l'atelier à reproduire. Il est également possible qu'il ait voulu avoir une effigie de cette belle femme, l'une de ses meilleures clientes. Le tableau est généralement daté d'environ 1555, cependant, il est possible qu'il ait été peint beaucoup plus tôt, car « le style et la technique picturale de Titien n'ont jamais été uniformes et pouvaient varier d'une œuvre à l'autre, ainsi que d'une décennie à l'autre », comme l'a noté Peter Humfrey dans l'entrée de la galerie pour la peinture (21 mars 2019). La radiographie de 1971 révèle que Titien a réutilisé une toile qui représentait autrefois deux personnages de trois quarts debout côte à côte, peut-être un travail non accepté par un client, et il a fait pivoter la toile de 90 degrés. Fern Rusk Shapley a comparé le double portrait avec la soi-disant Allégorie d'Alfonso d'Avalos d'environ 1532 (Louvre à Paris). Le portrait d'Alfonso d'Avalos avec une page, autrefois propriété du roi Jean III Sobieski et du roi Stanislas Auguste Poniatowski (J. Paul Getty Museum, numéro d'inventaire 2003.486), est daté d'environ 1533. Giorgio Tagliaferro a suggéré que le double portrait a été commencé par le jeune Paris Bordone alors qu'il était assistant dans l'atelier de Titien (probablement vers 1516 pendant deux ans). Dans le miroir tenu par un cupidon, elle ne semble pas se voir, mais quelqu'un qui la regarde, probablement un homme, son mari. Un autre cupidon couronne sa tête d'une couronne de fleurs. Cette œuvre est considérée comme la plus belle version subsistante d'une composition exécutée dans de nombreuses variantes par Titien et son atelier, dont certaines des meilleures se trouvent au musée de l'Ermitage, acquise en 1814 de la collection de l'impératrice Joséphine à Malmaison près de Paris (numéro d'inventaire ГЭ-1524), et à la Gemäldegalerie de Dresde (numéro d'inventaire Gal.-Nr. 178). Une version qui appartenait au roi d'Espagne (perdue) a été copiée par Peter Paul Rubens (Musée National Thyssen-Bornemisza à Madrid, 350 (1957.5)). La même femme, dans une pose et un costume similaires à l'œuvre à Florence, a été représentée dans une peinture attribuée à l'atelier de Titien, aujourd'hui au John and Mable Ringling Museum of Art à Sarasota, en Floride (numéro d'inventaire SN58). Il provient de la collection Riccardi à Florence, vendue à Lucien Bonaparte (1775-1840), frère cadet de Napoléon Bonaparte, exactement comme le « Portrait de la duchesse Sforza » (Portrait de la reine Bona Sforza) de Titien. Par conséquent, les deux portraits - de la reine de Pologne et de la sultane de l'Empire ottoman ont très probablement été créés en même temps à Venise et envoyés à Florence. Elle tient un petit animal de compagnie, probablement un vison ou une belette, talisman de la fertilité. La fleur dans son décolleté pourrait indiquer qu'elle est une mariée ou une femme nouvellement mariée. Une version légèrement différente de ce tableau se trouve dans une collection privée. Elle a également été représentée dans un autre portrait de Titien (National Gallery of Art, Washington, 1939.1.292), vêtue d'une robe verte similaire, une couleur symbolique de la fertilité. Elle tient une pomme dans ses mains, ce qui dans l'art évoque souvent la sexualité féminine. Ce tableau appartenait probablement à Michel Particelli d'Hémery (1596-1650) à Paris, France. L'Alliance franco-ottomane, l'une des alliances étrangères les plus durables et les plus importantes de France, a été formée en 1536 entre le roi de France François Ier et le sultan Soliman Ier. Sans aucun doute, le roi de France avait des portraits du sultan et de sa femme influente. Il existe de nombreuses variantes et copies de ce portrait. Dans un tableau similaire de la collection privée de Veneto (vendu à Dorotheum à Vienne, 17.10.2017, lot 233) sa robe ottomane est rose, un symbole de mariage, et elle prépare sa couronne de mariée (similaire à celle visible sur sa tête dans la version de Washington). Le style de ce tableau est particulièrement proche de Giovanni Cariani. Il serait plutôt inhabituel si une noble chrétienne de Venise serait vêtue de tenue ottomane pour son mariage. Par conséquent, à travers ces portraits, « la Ruthène » voulait annoncer le monde qu'elle n'est pas une concubine, mais une femme légale d'un sultan. Après 1543, un suiveur de Titien, très probablement Alessandro Varotari (1588-1649), connu sous le nom de Il Padovanino, a copié une autre version de ce tableau avec un modèle tenant un vase vide (Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde, Gal.-Nr. 173). Le portrait identifié comme Roxelane de la collection de Sir Richard Worsley à Appuldurcumbe House, île de Wight (1804, comme par « Gentile Bellino ») par un suiveur de Titien la représente tenant un vase vide. Avec l'inscription latine sur la colonne « tout est vanité » (OMNIA VANITAS), cela pourrait symboliser une grande perte. Le 7 novembre 1543, le fils aîné de Hurrem Sultan, le prince Mehmed, mourut à Manisa, probablement de la variole. La sultane connaissait très probablement le latin, car la communauté catholique romaine était présente à Rohatyn depuis le Moyen Âge. Son grand turban et son visage ressemblent au portrait de Lviv. Le style de ce tableau est également proche de Giovanni Cariani. Semblable à la ressemblance de Lviv, l'effigie de Mihrimah (Camerie) à Płock a également une contrepartie réalisée par l'atelier de Titien, aujourd'hui à la Courtauld Gallery de Londres, une copie d'un original perdu de Titien. Ce tableau provient de la collection du comte Antoine Seilern (1901-1978), collectionneur d'art anglo-autrichien et historien de l'art. Comme sa mère, elle était représentée avec une roue cassante, utilisée pour identifier sainte Catherine d'Alexandrie. Une étude pour ce portrait de Titien ou de son atelier se trouve à l'Albertina de Vienne (numéro d'inventaire 1492). Le portrait de Camerie du Musée Fabre de Montpellier (numéro d'inventaire 65.2.1) a été réalisé par Sofonisba Anguissola (signature : PINXIT SOPHONISBE ANGUSSOLA VIRGO CRE. XIII SUCC). Comme la reine Bona, qui a régné avec succès dans le monde dominé par les hommes, « la Ruthène » était bien consciente du pouvoir de l'image et a transmis la splendeur de son règne à travers des peintures créées par l'atelier vénitien de Titien.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée par l'atelier de Titien, vers 1533, John and Mable Ringling Museum of Art à Sarasota.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée par l'atelier de Titien, vers 1533, Collection particulière.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée tenant une pomme par Titien, vers 1533, National Gallery of Art de Washington.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée tenant sa couronne de mariée par l'atelier de Titian ou Giovanni Cariani, vers 1533, Collection particulière.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) tenant un vase vide par un suiveur de Titien, très probablement Alessandro Varotari, après 1543, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par Titien, vers 1533 ou après, National Gallery of Art à Washington.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par l'atelier de Titien, vers 1533 ou après, Musée de l'Ermitage.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par l'atelier de Titien, vers 1533 ou après, Gemäldegalerie à Dresde.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) avec des pyramides par Titien, vers 1542, Collection particulière.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en sainte Catherine d'Alexandrie par l'atelier de Titien, 1542, Galerie des Offices.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) par l'atelier de Titien, vers 1542, Collection particulière.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) par suiveur de Titien, vers 1542, Knole House.

Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) tenant un vase vide par suiveur de Titien ou Giovanni Cariani, vers 1543, Collection particulière.

Dessin préparatoire pour un portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) par Titien ou atelier, après 1541, Albertina à Vienne.

Portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) en sainte Catherine d'Alexandrie par l'atelier de Titien, après 1541, Courtauld Gallery à Londres.

Portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) par un peintre inconnu d'après Titien, après 1541, Musée de Mazovie à Płock.

Portrait du courtisan royal Jan Krzysztoporski par Bernardino Licinio

L'interprétation de l'architecture classique par l'architecte vénitien Andrea Palladio (1508-1580), connue sous le nom de palladianisme, relancée par les architectes britanniques du début du XVIIIe siècle, est devenue le style architectural dominant jusqu'à la fin du siècle. L'œuvre de l'architecte et ses effigies deviennent des biens très demandés.

C'est pourquoi un propriétaire d'un portrait d'un noble inconnu par Bernardino Licinio, peut-être un peintre, a décidé d'en faire le portrait d'un architecte célèbre. Il a ajouté une inscription en latin (ANDREAS. PALADIO. A.) et une équerre et un compas dans la main droite du modèle pour rendre sa « falsification » encore plus probable. Le portrait, aujourd'hui au palais de Kensington, a été acquis en 1762 par le roi George III de Joseph Smith, consul britannique à Venise. Les attributs en bois d'un simple architecte contrastent fortement avec le costume opulent du modèle, un pourpoint cramoisi de soie vénitienne, des bagues en or avec des pierres précieuses et un manteau doublé de fourrure orientale chère. De plus, l'homme représenté est de type plus oriental qu'italien. Le compas, cet instrument coûteux, généralement en métal, est clairement exposé dans les portraits d'architectes de Lorenzo Lotto, tandis que dans le portrait par Licinio est à peine visible. Le petit doigt est une preuve que les attributs ont été ajoutés plus tard, car son apparence est anatomiquement impossible pour tenir une équerre et un compas. Selon l'inscription originale (ANNOR. XXIII. M.DXLI), le modèle avait 23 ans en 1541, exactement comme Jan Krzysztoporski (1518-1585), un noble des armoiries de Nowina du centre de la Pologne. Entre 1537 et 1539, il étudie à l'école luthérienne de Wittenberg, sous la direction de Philip Melanchthon, recommandé par « le père de la démocratie polonaise » Andrzej Frycz Modrzewski. Puis il se rendit pour poursuivre ses études à Padoue (entré sous le nom de loannes Christophorinus), où le 4 mai 1540, il fut élu conseiller de la nation polonaise. En janvier 1541, il accueille à Trévise, près de Venise, le chancelier Jan Ocieski (1501-1563) en route pour Rome. Après son retour en Pologne, il fut admis à la cour royale le 2 juillet 1545 et en 1551, il fut nommé secrétaire royal. Il fut envoyé du roi Sigismond Auguste auprès du pape Jules III en 1551, de Joachim II Hector, électeur de Brandebourg en 1552 et d'Isabelle Jagellon, reine de Hongrie en 1553. Adepte du calvinisme, il fonda une congrégation de cette religion dans son domaine de Bogdanów, près de Piotrków Trybunalski. Il avait également une grande bibliothèque dans son manoir fortifié de brique à Wola Krzysztoporska, qu'il a construit, détruit pendant les guerres suivantes.

Portrait du courtisan royal Jan Krzysztoporski (1518-1585) par Bernardino Licinio, 1541, palais de Kensington.

Portraits de Jan Krzysztoporski, Jan Turobińczyk et Wandula von Schaumberg par Hans Mielich

Vers 1536, un peintre allemand Hans Mielich (également Milich, Muelich ou Müelich), né à Munich, se rend à Ratisbonne, où il travaille sous l'influence d'Albrecht Altdorfer et de l'école du Danube. Il y resta jusqu'en 1540, date à laquelle il retourna à Munich. A cette époque, de 1539 à 1541, Ratisbonne fut un lieu de rencontres entre représentants des différentes communautés chrétiennes et de débats entre catholiques et protestants, culminant lors du Colloque de Ratisbonne, aussi appelé Diète de Ratisbonne (1541). Parmi les personnes vivement intéressées par les débats figuraient Jan Łaski (Johannes a Lasco, 1499-1560), un réformateur calviniste polonais, impliqué plus tard dans le projet de traduction de la Bible de Radziwill, qui étudia à Mayence à l'hiver 1539/40, et Wandula von Schaumberg (1482-1545), princesse-abbesse de l'abbaye impériale d'Obermünster à Ratisbonne de 1536, qui siège et vote à la Diète impériale. En 1536, Mielich a créé une peinture de la Crucifixion du Christ avec son monogramme, la date et les armoiries de la famille von Schaumberg, aujourd'hui au Landesmuseum de Hanovre, très probablement commandée par Wandula.

Un portrait d'une vieille femme riche en robe noire, bonnet blanc et guimpe par Hans Mielich au Museu Nacional d'Art de Catalunya à Barcelone, dépôt de la collection Thyssen-Bornemisza, provient de la collection d'un mystérieux comte J. S. Tryszkiewicz dans son château français de Birre. Aucune personne de ce type et aucun château de ce type ne sont confirmés dans les sources, mais le comte Jan Tyszkiewicz, décédé à Paris le 9 juin 1901, était propriétaire du château de Birzai en Lituanie et fils du célèbre collectionneur d'art, Michał Tyszkiewicz. La famille ainsi que le château étaient connus différemment dans les différentes langues de la nation multiculturelle, d'où l'erreur est justifiée. Avant la famille Tyszkiewicz, le château de Birzai était le siège principal de la branche calviniste de la famille Radziwill. Selon une inscription en allemand, la femme du tableau avait 57 ans en 1539 (MEINES ALTERS IM . 57 . IAR . / 1539 / HM), exactement comme Wandula von Schaumberg, qui comme les Radziwill était la princesse impériale. En 1541, l'artiste se rendit à Rome, probablement à l'instigation du duc Guillaume IV de Bavière. Il resta en Italie jusqu'en 1543 au moins et après son retour, le 11 juillet 1543, il fut admis à la guilde des peintres de Munich. Hans était un peintre de la cour du prochain duc, Albert V de Bavière et de sa femme Anne d'Autriche (1528-1590), fille d'Anne Jagellon (1503-1547) et sœur cadette d'Élisabeth d'Autriche (1526-1545), première épouse de Sigismond II Auguste. Albert et Anna se sont mariés le 4 juillet 1546 à Ratisbonne. En route pour Rome, Mielich s'arrêta très probablement à Padoue, où en 1541 Andreas Hertwig (1513-1575), membre d'une famille patricienne de Wrocław, obtint le diplôme de docteur utroque iure à l'âge de 28 ans. Hertwig commanda son portrait, aujourd'hui au Musée national de Varsovie. Le 10 décembre 1540, Jan Ocieski des armoiries de Jastrzębiec (1501-1563), secrétaire du roi Sigismond Ier partit en mission diplomatique depuis Cracovie en Italie. Il est possible qu'il ait été accompagné de Jan Turobińczyk (Joannes Turobinus, 1511-1575), spécialiste de Cicéron et d'Ovide, qui après des études à Cracovie en 1538 devint secrétaire de l'évêque de Płock et autre secrétaire du roi, Jakub Buczacki, et pendant deux ans, il a déménagé à la cour épiscopale de Pułtusk. Lorsque Buczacki mourut le 6 mai 1541, il perdit son protecteur et partit pour Cracovie, où il décida de poursuivre ses études. Jan a ensuite été ordonné prêtre vers 1545, il a enseigné le droit romain et il a été élu recteur de l'Académie de Cracovie en 1561. Un portrait d'un homme tenant des gants au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg ressemble beaucoup au portrait d'Andreas Hertwig à Varsovie. Selon l'inscription au dos, l'homme représenté est également Andreas Hertwig, d'où le portrait est attribué au soi-disant maître du portrait d'Andreas Hertwig. Les traits du visage, cependant, ne correspondent pas et selon l'inscription originale en latin, l'homme avait 30 ans le 8 mai 1541 (M D XXXXI / D VIII MAI / AETATIS XXX), exactement comme Jan Turobińczyk lorsque la nouvelle de la mort de son protecteur pouvait lui atteindre en Italie et qu'il pourrait décider de changer de vie et de reprendre des études. Un autre portrait similaire à l'effigie d'Andreas Hertwig à Varsovie est en collection privée. Le jeune homme vêtu d'un riche costume était représenté sur un fond vert. Selon l'inscription en latin, il avait 25 ans le 22 novembre 1543 (M. D. XLIII. DE. XX. NOVEMBE / .AETATIS. XXV), exactement comme Jan Krzysztoporski, qui à cette époque était encore en Italie. Les traits de son visage sont similaires au portrait de Bernardino Licinio créé à peine deux ans plus tôt, en 1541 (palais de Kensington). La différence de couleur des yeux est probablement due à la technique et au style de peinture. Les bagues à son doigt sont presque identiques sur les deux peintures et les armoiries sur la chevalière visible sur le portrait de 1543 sont très similaires aux armoiries de Nowina comme le montre l'Armorial de l'Europe et de la Toison d'or du XVe siècle (Bibliothèque nationale de France). Les lettres sur la chevalière peuvent être lues comme IK (Ioannes Krzysztoporski). Au début du XVIIe siècle, le peintre de la cour des Vasa polono-lituaniens était Christian Melich, qui, selon certaines sources, serait originaire d'Anvers. Ceci, cependant, n'exclut pas la possibilité qu'il était un parent de Hans Mielich. Il a créé l'une des plus anciennes vues de Varsovie, aujourd'hui à Munich, probablement de la dot d'Anne Catherine Constance Vasa.

Portrait de la princesse-abbesse Wandula von Schaumberg (1482-1545) âgée de 57 ans, du château de Radziwill à Birzai par Hans Mielich, 1539, Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Portrait de Jan Turobińczyk (1511-1575) âgé de 30 ans par Hans Mielich, 1541, Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg.

Portrait de Jan Krzysztoporski (1518-1585) âgé de 25 ans par Hans Mielich, 1543, Collection particulière.

Portraits de Françoise de Luxembourg-Ligny par Hans Besser et atelier de Lucas Cranach le Jeune

Les rues, les maisons, les temples, les bains publics et autres édifices de la Grèce antique et de Rome étaient pleins de statues, de fresques et de mosaïques montrant des dieux et des dirigeants nus. Sûrement dans de telles températures dans le sud de l'Europe, où Bona Sforza a grandi, il était plus facile de se déshabiller que de s'habiller. Plus au nord la situation était tout à fait opposée, pour se protéger du froid, les gens s'habillaient et pouvaient rarement voir de la nudité, donc devenaient plus prudes à cet égard. La Renaissance a redécouvert les statues et peintures nues de l'antique et aujourd'hui certaines émissions télévisées ont réinventé le concept qu'il est bon de voir un partenaire potentiel nu avant tout engagement, du moins pour certaines personnes.

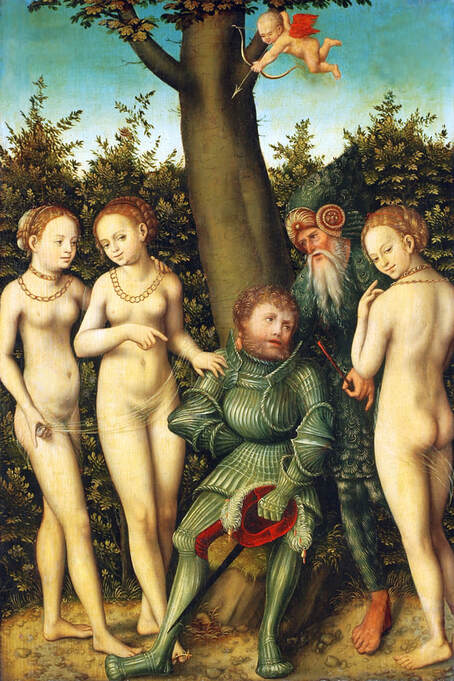

En 1549, l'empereur Charles Quint (1500-1558) a commandé une statue en bronze de lui-même en tant que dieu ancien nu et l'armure amovible, afin que la statue puisse être habillée. La sculpture, réalisée à Milan par les sculpteurs italiens Leone et Pompeo Leoni, fut présentée à l'empereur à Bruxelles en 1556 puis transportée à Madrid, aujourd'hui au Musée du Prado (numéro d'inventaire E000273). En 1535, Françoise de Luxembourg-Ligny, fille du comte Charles Ier de Ligny et de Charlotte d'Estouteville, épouse Bernard III, margrave de Bade-Bade. Françoise était comtesse de Brienne et de Ligny et héritière du comté de Roussy. Elle avait environ 15 ans et le marié 61 ans au moment de leur mariage. Près d'un an après le mariage, elle donna à son mari un fils Philibert, né le 22 janvier 1536. Bernard mourut le 29 juin 1536 et leur deuxième fils Christophe naquit le 26 février 1537, à titre posthume. Les années suivantes furent remplies de disputes sur la garde des enfants, revendiquée par leur oncle Ernest, margrave de Bade-Durlach qui favorisait le luthéranisme et le duc Guillaume IV de Bavière, époux de la nièce de Bernard, Marie-Jacobée de Bade-Sponheim, un catholique fervent. En accord avec Françoise, son fils aîné Philibert passe une partie de sa jeunesse à la cour du duc Guillaume IV à Munich. Françoise se remarie le 19 avril 1543 avec le comte Adolf IV de Nassau-Idstein (1518-1556), plus de son âge, et elle lui donne trois enfants. En 1549, Hans Besser, peintre de la cour de Frédéric II, électeur palatin réalise une série de portraits des fils aînés de Françoise, Philibert et Christophe (à Munich, des collections des ducs de Bavière et à Vienne, de la collection des Habsbourg). En 1531, Frédéric de Palatin était candidat à la main de la princesse Hedwige Jagellon, il a dû recevoir son portrait, très probablement sous le « déguisement » populaire de Vénus et Cupidon. Un tableau montrant Vénus et Cupidon dans l'Alte Pinakothek de Munich d'environ 1540 est peint sous la forme typique des Vénus de Cranach. Son style, cependant, n'est pas typique de Cranach et de son atelier, c'est pourquoi ce tableau est également attribué à un copiste de Cranach du début du XVIIe siècle, Heinrich Bollandt. Le tableau a été acquis en 1812 au palais de Bayreuth. En 1541, un petit-fils de Sophie Jagellon, sœur du roi Sigismond Ier de Pologne, Albert Alcibiade, margrave de Brandebourg-Kulmbach reçoit Bayreuth. Il assista l'empereur Charles Quint dans sa guerre contre la France en 1543 mais abandonna bientôt Charles et rejoignit la ligue qui proposait de renverser l'empereur par une alliance avec le roi Henri II de France. Il passa les dernières années de sa vie à Pforzheim avec la famille de sa sœur Kunigunde, mariée à Charles II de Bade, neveu de Bernard III. Albert Alcibiade n'était pas marié, donc le mariage avec une margravine veuve de Bade et une femme noble française serait parfait pour lui. Une répétition légèrement différente et un peu plus petite du tableau à Munich a été vendue à Bruxelles le 7 novembre 2000. Une peinture similaire, du palais de Rastatt, a été découpée en morceaux avant 1772 et des fragments conservés se trouvent maintenant à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (Vénus avec un diadème et Cupidon avec une flèche). Le palais de Rastatt a été construit entre 1700 et 1707 par un architecte italien pour le margrave Louis-Guillaume de Bade-Bade, descendant direct de Françoise de Luxembourg-Ligny. La même femme que dans les peintures mentionnées ci-dessus a également été représentée dans une série de portraits par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune. Probablement tous la représentaient en Salomé et certains d'entre eux ont été coupés plus tard, afin que la partie supérieure puisse être vendue comme un portrait et la partie inférieure comme saint Jean-Baptiste. En se basant sur la tenue de la femme, ils devraient être datés de la fin des années 1530 ou du début des années 1540, mais l'un de ces portraits de l'ancienne collection du palais Friedenstein à Gotha, où se trouve une effigie d'Hedwige Jagellon en Vierge, est daté de 1549. Une copie de ce dernier tableau de la collection des ducs de Brunswick se trouve au musée Herzog Anton Ulrich. Le portrait maintenant à la Staatsgalerie à Aschaffenburg, provient de la collection d'art d'Hermann Goering et d'autre, vendu en 2012, faisait partie de la collection du prince Serge Koudacheff à Saint-Pétersbourg, avant 1902. Un autre, signé du monogramme HVK, figurait avant 1930 dans l'inventaire de Veste Coburg. Il existe également une version en Judith avec la tête d'Holopherne au Palais de Sanssouci à Potsdam et plusieurs tableaux où la femme était représentée dans la scène satirique du couple mal assorti, dont certains sont attribués à un autre copiste du XVIIe siècle de Cranach, Christian Richer. Les traits du visage de toutes ces effigies ressemblent beaucoup aux portraits des fils de Françoise de Luxembourg-Ligny par Hans Besser et stylistiquement certaines de ces œuvres sont très proches des portraits de ce peintre de cour.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Vénus et Cupidon par Hans Besser ou atelier de Lucas Cranach le Jeune, vers 1540, Alte Pinakothek à Munich.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Vénus avec un diadème par Hans Besser ou atelier de Lucas Cranach le Jeune, vers 1540, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1535-1549, Staatsgalerie à Aschaffenburg.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1535-1549, Collection particulière.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par le monogramiste HVK, 1535-1549, Collection particulière.

Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Salomé par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1549, Palais Friedenstein à Gotha.

Couple mal assorti, caricature de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade et son mari par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune ou Christian Richter, 1535-1566 ou début XVIIe siècle, Collection particulière.

Portraits de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles par Lucas Cranach l'Ancien, son fils et son atelier

En 1543, trois filles de Barnim IX, duc de Poméranie-Szczecin et de son épouse Anna de Brunswick-Lunebourg, Marie (1527-1554), Dorothée (1528-1558) et Anna (1531-1592), atteignirent l'âge légal du mariage (12). Cette même année, le 6 mai 1543, le jeune cousin de Barnim, le roi Sigismond Auguste de Pologne épousa Elisabeth d'Autriche (1526-1545).

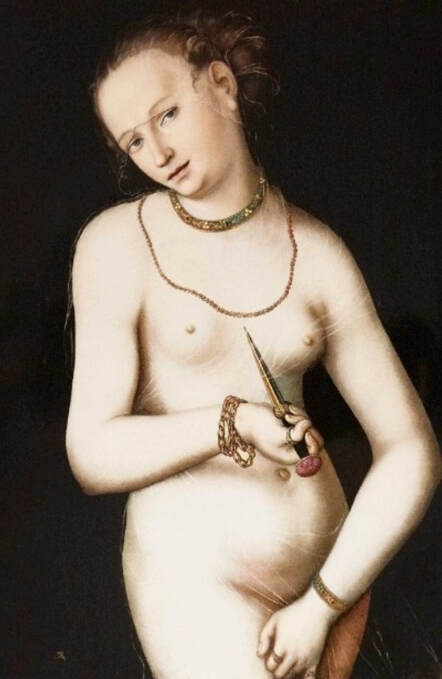

Trois des sœurs de Sigismond Auguste, Sophie, Anna et Catherine, étaient également célibataires et l'oncle de Barnim, Sigismond I, espérait trouver un mari convenable pour chacune d'elles. En raison de la parenté des familles régnantes de Pologne-Lituanie et de Poméranie, elles ont sans doute échangé quelques effigies. Près d'un an plus tard, le 16 juillet 1544, Marie, la fille aînée de Barnim, épousa le comte Otto IV de Holstein-Schaumburg-Pineberg (1517-1576). Dorothée dut attendre dix ans de plus pour épouser le comte Jean Ier de Mansfeld-Hinterort (décédé en 1567) le 8 juillet 1554 et Anna se maria trois fois, d'abord avec le prince Charles Ier d'Anhalt-Zerbst (1534-1561) en 1557, puis au burgrave Henri VI de Plauen (1536-1572) en 1566 puis au comte Jobst II de Barby-Mühlingen (1544-1609) en 1576. Un petit tableau d'Hercule et Omphale de Lucas Cranach l'Ancien et de l'atelier du Musée national de Varsovie est très similaire au tableau de la collection Mielżyński de Poznań, montrant la famille de Sigismond Ier en 1537. Les dimensions (48,7 x 74,8 cm / 48 x 73 cm), la composition, même les poses et les costumes sont très similaires. Ce tableau a très probablement été transféré pendant la Seconde Guerre mondiale au dépôt d'art d'Allemagne nazie à Kamenz (Kamieniec Ząbkowicki), peut-être du musée des beaux-arts de Silésie à Wrocław. Vers 1543, le souverain de la ville voisine de Legnica était Frédéric II, comme Barnim, un fervent partisan de la Réforme et son parent éloigné. Les deux ducs avaient des liens étroits avec la Pologne-Lituanie voisine. Le fils cadet de Frédéric, Georges, futur Georges II de Legnica-Brzeg, n'était pas marié à cette époque. Il ne peut être exclu que la famille régnante de Legnica ait reçu ce portrait à la mode de la famille de Barnim sous les traits de héros mythologiques. L'œuvre correspond parfaitement à la maison régnante de Poméranie-Szczecin vers 1543 et les traits du visage d'Hercule et d'Omphale sont très similaires à d'autres portraits de Barnim IX et de sa femme. La peinture décrite ci-dessus est une version réduite d'une composition plus grande qui se trouvait dans la collection Stemmler à Cologne, maintenant dans une collection privée. Il est très similaire au portrait de la famille de Barnim en Hercule et Omphale de 1532 à Berlin (perdu). L'effigie de Marie de Poméranie-Szczecin avec un canard au-dessus d'elle, symbole de fidélité conjugale et d'intelligence, est presque identique à l'effigie de sa mère Anna de Brunswick-Lunebourg du tableau antérieur. L'ensemble de la composition est basé sur un dessin préparatoire conservé au Musée des estampes et des dessins de Berlin (Kupferstichkabinett, numéro d'inventaire 13712), signé d'un monogramme L.G., très probablement réalisé par l'élève de Cranach envoyé à Szczecin ou un peintre de la cour de Barnim. Toutes les filles de Barnim, y compris la plus jeune Sibylla, née en 1541, ont été représentées dans un grand tableau créé par Cornelius Krommeny en 1598 et montrant l'arbre généalogique de la Maison de Poméranie, aujourd'hui au Musée national de Szczecin. Un portrait d'une jeune femme en Salomé dans la couronne nuptiale sur sa tête au Musée des Beaux-Arts de Budapest, est presque identique à l'effigie de Marie de Poméranie-Szczecin dans les deux peintures mentionnées d'Hercule et Omphale. Ce portrait a été enregistré en 1770 dans le château de Bratislava, siège officiel des rois de Hongrie, puis transféré dans les collections impériales de Vienne. La même femme était représentée en Lucrèce dans la peinture de l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, qui était avant 1929 dans une collection privée à Amsterdam, aujourd'hui dans l'Alte Pinakothek à Munich et en Vénus avec Cupidon comme le voleur de miel de la collection des Princes du Liechtenstein à Vienne, aujourd'hui au Musée Kröller-Müller à Otterlo. Un portrait d'une dame en Judith en robe verte à la Galerie nationale d'Irlande à Dublin, acheté en 1879 de la collection de M. Cox à Londres, correspond parfaitement à l'effigie de Dorothée de Poméranie-Szczecin dans les peintures décrites. Sa pose et sa tenue sont très similaires à celles de la mère de Dorothée dans les deux peintures d'Hercule et d'Omphale. Deux représentations de Lucrèce attribuées à Lucas Cranach le Jeune, l'une provenant de la galerie Attems à Gorizia, aujourd'hui au palais Eggenberg à Graz et l'autre achetée en 1934 par le Kunstmuseum Basel, sont également très proches de l'effigie de Dorothée. Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste dans la couronne nuptiale, qui était autrefois dans la collection du roi de Wurtemberg, maintenant au Bob Jones University Museum and Gallery à Greenville est identique à l'effigie de la plus jeune fille de Barnim dans la peinture de Varsovie. Le peintre a évidemment utilisé le même dessin modèle pour créer les deux miniatures. Une autre Salomé très similaire, attribuée à Cranach le Jeune, provient de la collection du château d'Ambras construit par l'archiduc Ferdinand II d'Autriche (1529-1595), deuxième fils d'Anna Jagellon et de l'empereur Ferdinand Ier. Elle fut offerte en 1930 par Gustaf Werner au Musée d'art de Göteborg. Le peintre a ajouté un paysage fantastique en arrière-plan. Enfin, il y a une peinture de Vénus et Cupidon en tant que voleur de miel de la même période au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, également attribuée à Cranach le Jeune. Le visage de Vénus est identique au portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin dans le tableau de la collection Stemmler. Le tableau provient de la résidence des évêques catholiques de Freising, où il était connu sous le nom de sainte Julienne. Il ne peut être exclu qu'il ait appartenu à l'origine à la collection royale polono-lituanienne et qu'il ait été transféré à Neuburg an der Donau avec la collection de la princesse Anna Catherine Constance Vasa ou apporté en Bavière par une autre éminente dame polono-lituanienne. Au Musée national de Varsovie, il y a aussi une peinture montrant un sujet moralisateur du couple mal assorti par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou son fils du troisième quart du XVIe siècle. Le tableau a été acquis par le Musée en 1865 auprès de la collection d'Henryk Bahré. La femme a glissé sa main dans la bourse du vieil homme, ce qui ne laisse aucun doute sur le fondement de cette relation. Son visage et son costume sont basés sur le même ensemble de dessins modèles qui ont été utilisés pour créer des portraits d'Anna de Poméranie-Szczecin. Le tableau est de grande qualité, donc le mécène qui l'a commandé était riche. Alors que Georgia de Poméranie (1531-1573), fille de Georges Ier, frère de Barnim, épousa en 1563 un noble polonais et un luthérien, Stanisław Latalski (1535-1598), staroste d'Inowrocław et de Człuchów, sa cousine Anna opta pour le titre de princes allemands héréditaires dans ses mariages ultérieurs. Il est donc possible que ce tableau ait été commandé par la cour royale ou un magnat de Pologne-Lituanie.

Dessin préparatoire au portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, de sa femme et de ses trois filles en Hercule chez Omphale par le monogrammiste L.G. ou atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Musée des Estampes et Dessins de Berlin.

Portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles comme Hercule chez Omphale par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, vers 1543, Collection privée.

Portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles comme Hercule chez Omphale par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, vers 1543, Musée national de Varsovie.

Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1539-1543, Musée des Beaux-Arts de Budapest.

Paragraph. Kliknij tutaj, aby edytować.

Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Lucrèce par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Alte Pinakothek à Munich.

Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Vénus avec Cupidon en tant que voleur de miel par Lucas Cranach l'Ancien ou son fils, vers 1543, Musée Kröller-Müller à Otterlo.

Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Judith avec la tête d'Holopherne par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543-1550, Galerie nationale d'Irlande.

Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Lucrèce par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Palais d'Eggenberg à Graz.

Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Lucrèce par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Kunstmuseum Basel.

Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Musée et galerie de l'Université Bob Jones à Greenville.

Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Musée d'art de Göteborg.

Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Vénus et Cupidon en tant que voleur de miel par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Germanisches Nationalmuseum.

Couple mal assorti, caricature d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou son fils, troisième quart du XVIe siècle, Musée national de Varsovie.

Portrait de Sigismond Auguste en armure par Giovanni Cariani

« Venez avec joie les pauvres gens et buvez gratuitement l'eau que Bona, reine de Pologne a fournie » (Pauperes sitientes venite cum laetitia et sine argento. Bibite aquas, quas Bona regina Poloniae preparavit) est l'inscription latine sur l'une des deux citernes qui est encore près de la cathédrale de Bari, l'autre, dont il n'y a plus de traces aujourd'hui, était située dans la zone de l'église de San Domenico et seule l'inscription est connue (Bona regina Poloniae preparavit piscinas. Pauperes sitientes venite cum laetitia et sine argento). La reine fut une grande bienfaitrice de cette ville archiépiscopale et, entre autres dons opportuns, multiplia les fontaines publiques. Depuis la Pologne, elle dirigea de nombreuses interventions dans son duché pour améliorer la vie et la prospérité des habitants, construisant des canaux, des puits, aidé les églises avec des dons.

Bona a également tenté d'étendre ses possessions en Italie. En 1536, elle acheta la ville de Capurso et en 1542, elle acheta également le comté de Noia et Triggiano. Pour atteindre le montant nécessaire à l'achat du comté (68 000 ducats), elle a imposé de nouvelles taxes, et à cette occasion la municipalité de Bari s'est plainte que Modugno près de Bari est « louée et aimée plus que cette ville (Bari) de V.M. (Votre Majesté) » (laudata e amata più di questa città (Bari) dalla M.V. (maestà vostra)). La reine se souciait beaucoup de ses principautés héréditaires de Bari et Rossano et voulait que son fils en hérite. Parmi les nombreux Italiens de la cour royale polono-lituanienne, beaucoup venaient de Bari. Dans les années 1530 et 1540, il y avait deux médecins de Bari à la cour - Giacomo Zofo (Jacobus Zophus Bariensis), qui s'appelait Sacrae Mtis phisicus en 1537, et Giacomo Ferdinando da Bari (Jacobus Ferdinandus Bariensis), qui publia deux traités à Cracovie (De foelici connubio serenissimi Ungariae regis Joannis et S. Isabellae Poloniae regis filiae, 1539 et De regimine a peste praeservativo tractatus, 1543). En 1537, il y avait aussi Scipio Scholaris Barensis Italus, secrétaire royal et prévôt de Sandomierz, Cleofa, sous-chanteur de la cathédrale Saint-Nicolas de Bari (Cleophas Succantor Ecclac S. Nicolai, Barensis) qui était le frère de Sigismondo, le chef royal, Teodoro de Capittelis et Sabino de Saracenis. Sur la recommandation de Bona, en 1545, l'avocat Vincenzo Massilla (ou Massilio, 1499-1580) élabora le code de droit coutumier de Bari (Commentarii super consuetudinibus praeclarae civitatis Bari) rédigé à Cracovie pendant les années de résidence à la cour polonaise et complété à Padoue, d'abord publié en 1550 par Giacomo Fabriano puis par Bernardino Basa à Venise en 1596. Massilla était un juriste bien connu et devint conseiller de la reine. En 1538, il occupa le poste de gouverneur de Rossano et s'installa à Cracovie en tant que vérificateur général des États féodaux détenus par Bona Sforza dans le sud de l'Italie. Elle a également demandé la permission de nommer les évêques de Bari et de Rossano, mais le pape a refusé. En 1543, la reine Bona revint à son projet de vente du duché de Rossano et à cette fin, le représentant de la ville de Rossano - Felice Brillo (Britio) vint en Pologne. Quelques années plus tard, le 30 août 1549, Luigi Zifando de Bari (Siphandus Loisius hortulanus Italus Barensis) fut admis comme jardinier royal. Plusieurs personnes de Modugno près de Bari étaient au service de la reine et plus tard de son fils Sigismond Auguste, comme Girolamo Cornale, mort à Varsovie, et les prêtres Vito Pascale et Scipione Scolaro ou Scolare (Scholaris) mentionné. Quand en Pologne, en 1550, Pascale se construit un palais à Modugno (Palazzo Pascale-Scarli), dont l'architecture est attribuée à l'influence de l'architecte florentin Bartolomeo Berecci travaillant en Pologne. La cour du fils de Bona Sigismond Auguste à Vilnius était également dominée par les Italiens, comme deux chanteurs de la reine, Erasmo et Silvester, l'incisor gemmarum Jacopo Caraglio, le pharmacien Floro Carbosto, le serrurier - Domenico, les bâtisseurs - Gasparus et Martinus, le sculpteur Bartholomeo, le musicien Sebaldus, harpiste Franciscus, gardien des étalons royaux italiens Marino, orfèvres: Antonio, Vincentino, Christoforus et Bartholomeo, tailleur Pietro et le maçon Benedictus. Le roi privilégiait le style italien dans sa tenue vestimentaire et il portait généralement un caftan court italien de soie noire ou un caftan allemand en tissu noir de Vicence par-dessus la chemise. La partie la plus chère de sa tenue était un bonnet de zibeline, un manteau germak en damas noir, doublé de fourrure de loir, et une épée italienne dorée, « un cadeau de Bari ». Parmi les meubles coûteux de son appartement de trois pièces dans le nouveau château de Vilnius se trouvaient des miroirs vénitiens - l'un d'eux dans des cadres précieux décorés de perles et d'argent. Le verre vénitien a été livré à la cour par les marchands de Vilnius, Morsztyn et Łojek (d'après « Zygmunt August : Wielki Książę Litwy do roku 1548 » de Ludwik Kolankowski, p. 329, 332). Dans la galerie Parmeggiani de Reggio Emilia (Musei Civici), il y a un « Portrait d'un guerrier », attribué à Giovanni Cariani, mort à Venise en 1547 (huile sur toile, 95 x 77 cm, numéro d'inventaire 76). Il provient de la collection de Luigi Francesco Giovanni Parmeggiani (1860-1945), anarchiste italien, faussaire, marchand d'art et collectionneur, qui avant d'inaugurer sa galerie en 1928 dans sa ville natale, a vécu principalement à Bruxelles, Londres et Paris. Le jeune homme tient sa main sur un casque. Son armure coûteuse indique qu'il est membre de l'aristocratie, un chevalier, et le paysage derrière lui représente sans aucun doute son château. Une seule tour est visible et une église à droite. Cette disposition et la forme des tours correspondent au château de Bari (Castello Normanno-Svevo, Ciastello) et à la cathédrale de Bari (Arciuescouato) vus de la « porte royale » (Porta Reale) et représentés dans une gravure du début du XVIIIe siècle par Michele Luigi Muzio (structures C, A et H). Le visage de l'homme rappelle beaucoup les images du jeune Sigismond Auguste, considéré à l'époque comme le successeur de sa mère dans le duché de Bari. Les peintures de l'école vénitienne sont parmi les plus précieuses liées à Bari ou à la région - Saint Pierre le Martyr de l'église Santa Maria la Nova à Monopoli de Giovanni Bellini, Vierge à l'Enfant sur un trône avec saint Henri d'Uppsala et saint Antoine de Padoue par Paris Bordone ou Vierge à l'enfant avec sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Ursule avec un donateur de la famille Ardizzone de la cathédrale de Bari par Paolo Veronese (Pinacothèque métropolitaine de Bari).

Portrait de Sigismond II Auguste en armure contre la vue du château de Bari par Giovanni Cariani, ca. 1543, Galerie Parmeggiani à Reggio Emilia.

Portrait de Barbara Radziwill, Elisabeth d'Autriche et Sigismond Auguste en Flore, Junon et Jupiter par Paris Bordone

Ovide dans Fasti V raconte l'histoire de Junon, reine des dieux, agacée par son mari Jupiter pour avoir produit Minerve de sa propre tête par le coup de hache de Vulcain, se plaignit à Flore, déesse de la fertilité et des plantes en fleurs. Flora, lui offrit en secret une fleur, en touchant laquelle les femmes sont immédiatement devenues mères. C'est par ce moyen que Junon a donné naissance au dieu Mars. La Renaissance a représenté Flore sous deux aspects, Flore Primavera, incarnation de l'amour conjugal sincère, et Flore Meretrix, prostituée et courtisane qu'Hercule a gagnée pour une nuit dans un pari.

Parce que la mère d'Hercule était mortelle, Jupiter l'a mis au sein de sa femme, sachant qu'Hercule acquerrait l'immortalité grâce à son lait et selon le mythe, les gouttelettes de lait se cristallisaient pour former la Voie lactée. En tant que Junon Lucina (Junon la porteuse de lumière), elle veillait sur la grossesse, l'accouchement et les mères et en tant que Junon Regina (Junon la reine), elle était la déesse patronne de Rome et de l'Empire romain. La grande popularité des œuvres d'Ovide en Pologne-Lituanie-Ruthénie, poétiquement appelée Sarmatie, a laissé sa marque sur le caractère des décorations de nombreux bâtiments à travers le pays, y compris les résidences royales, qui étaient sans doute remplis de nombreux motifs ovidiens. Ceux créés après le déluge, dans les années 1680, conservés au palais de Wilanów et au pavillon de bains Lubomirski à Varsovie (d'après les gravures d'Abraham van Diepenbeeck). « Au XVIe siècle, les liens d'Ovide avec la Sarmatie ont donné naissance à la légende selon laquelle il aurait vécu en Pologne, aurait appris à parler la langue polonaise, serait mort et enterré près de la mer Noire, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de la République polono-lituanienne. On prétendait qu'Ovide était le premier poète polonais, et que sa « naturalisation » et la « découverte de sa tombe » ont façonné la conscience des classes dirigeantes et des élites de la République » (d'après « Ovidius inter Sarmatas » de Barbara Hryszko, p. 453, 455). Ses célèbres « Métamorphoses » traitaient de la transformation des êtres humains en d'autres entités et de la déification des descendants de Vénus, déesse de l'amour. Les œuvres latines d'Andrzej Krzycki (Andreas Cricius, 1482-1537), secrétaire de la reine Bona, s'inspirent ouvertement de l'œuvre d'Ovide et Piotr Wężyk Widawski dans sa paraphrase d'un fragment des « Métamorphoses » intitulé « Philomela [...] Sous la image de la déesse Vénus » (Philomela. Morale. To iest S. Ksiąg rozmáitych Autorow wykład obycżáyny. Pod Obraz Boginiey Wenery), publiée à Cracovie en 1586, « écrivait non seulement qu'Ovide était très populaire et largement connu en Pologne, mais il a également exprimé sa conviction qu'Ovide était venu en Pologne, où il avait appris la langue polonaise et était devenu Polonais ». Dans le tableau de Paris Bordone au musée de l'Ermitage (huile sur toile, 108 x 129 cm, numéro d'inventaire ГЭ-163), Flore reçoit des fleurs et des herbes de Cupidon, dieu du désir et de l'amour érotique et fils de Mars et de Vénus. Cupidon couronne également la tête de Junon avec une couronne. La reine des dieux prend les herbes de la main de Flora, espérant qu'elle n'a pas été remarquée par son mari Jupiter Dolichenus, le roi « oriental » des dieux tenant une hache, qui se tient derrière elle. Le tableau provient de la collection de Sir Robert Walpole à Houghton Hall, vendue à l'impératrice Catherine II de Russie en 1779. Le message du tableau est clair, grâce à la maîtresse la reine est féconde. Les protagonistes sont donc le roi « oriental » Sigismond Auguste en Jupiter, sa première épouse la reine Elisabeth d'Autriche, fille du roi des Romains en Junon, et la maîtresse de Sigismond Auguste Barbara Radziwill en Flore.

Portrait de Barbara Radziwill, Elisabeth d'Autriche et Sigismond Auguste en Flore, Junon et Jupiter par Paris Bordone, 1543-1551, Musée de l'Ermitage.

Portraits de Barbara Radziwill et de sa mère en Venus Pudica par Vincent Sellaer et l'entourage de Michiel Coxie

Avant 1550, le roi Sigismond Auguste commandait des tissus aux meilleurs ateliers de Bruxelles. Les tapisseries préservées de cette riche collection, aujourd'hui au château royal du Wawel et dans d'autres musées, représentent des histoires bibliques, un monde luxuriant de plantes et d'animaux exotiques, le monogramme du roi SA dans un riche décor Renaissance et les armoiries de la Pologne et la Lituanie. Les dessins des tapisseries figuratives ont été réalisés par le peintre flamand Michiel Coxie (1499-1592), « très célèbre parmi les artisans flamands » (molto fra gli artefici fiamminghi celebrato), selon Giorgio Vasari. Surnommé le Raphaël flamand, Coxie était le peintre de la cour de l'empereur Charles Quint et de son fils le roi Philippe II d'Espagne, bien qu'il ne se soit probablement jamais rendu en Espagne. Il s'inspire ou copie fréquemment des maîtres italiens comme Raphaël, Michel-Ange, Titien ou Sebastiano del Piombo, mais aussi de l'antiquité classique. Sa Chute morale de l'humanité (Enlèvement d'épouses humaines par les fils des dieux) avec une femme nue au centre de la composition, réalisée par l'atelier de Jan de Kempeneer entre 1548 et 1553 (Château Royal de Varsovie, ZKW/511), est le meilleur exemple.

Coxie était également un portraitiste renommé. Il réalise l'effigie de Christine de Danemark (Allen Memorial Art Museum, numéro d'inventaire 1953.270) et son autoportrait en saint Georges, portant la même armure que l'empereur Charles Quint lors de la bataille de Mühlberg en 1548 dans un tableau du Titien (Musée du Prado, P00410, remarqué par Roel Renmans, Flickr, 23 février 2015), dans l'aile gauche du triptyque de saint Georges (Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers, 373). Il a probablement également créé une copie du portrait équestre de l'empereur mentionné par Titien. Au Musée national de Varsovie se trouve une intrigante peinture représentant une femme nue, réalisée par l'entourage de Michiel Coxie, peut-être son atelier (huile sur panneau, 60 x 49 cm, M.Ob.2158 MNW). Le style de cette œuvre est le même que celui du portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi vendu en 2020 (huile sur panneau, 95 x 76 cm, Sotheby's Londres, 23 septembre 2020, lot 33). Le visage est également le même, comme si le peintre utilisait le même ensemble de dessins d’étude pour créer les deux œuvres. On dit qu'il représente sainte Marie-Madeleine pénitente, car dans certaines copies, la femme était représentée avec l'attribut typique de cette sainte - une boîte d'onguent en albâtre (Wadsworth Atheneum Museum of Art). Le tableau a été acquis avant 1979. Certains exemplaires sont attribués à Bernaert de Ryckere (collection particulière, 70 x 50 cm) ou, plus idéalisé, à l'école florentine (collection particulière, 62 x 52 cm). La version conservée au Louvre, acquise auprès d'une collection inconnue à Nice en 1946 (huile sur panneau, 73 x 55 cm, RF 1946 9), est attribuée au peintre flamand. La figure féminine dans les peintures est interprétée différemment comme Marie-Madeleine, Bethsabée, Lucrèce ou Cléopâtre. Dans certains cas, cela est soutenu par les attributs correspondants, mais dans d'autres cas, la figure apparaît sans autres objets explicatifs. Les recherches attribuent généralement les œuvres à Frans Floris, Michiel Coxie ou Vincent Sellaer et leurs ateliers. Il est possible que l'original ait été réalisé par un peintre italien ou plus précisément vénitien, car les peintres flamands ont copié ou se sont inspirés de leurs œuvres. Une copie de l'Allégorie de l'Amour (Femme nue et homme avec des miroirs) par l'atelier du Titien (original à National Gallery of Art, Washington), identifiée comme portraits déguisés d'Alphonse Ier d'Este et Laura Dianti ou Frédéric II de Gonzague et Isabella Boschetti, vendue en 1992, est attribué à Michiel Coxie (Dorotheum à Vienne, 18 mars 1992, lot 64). Une composition de miroir très similaire a été vendue à Berlin en 2020 (huile sur panneau, 45,5 x 32 cm, Galerie Bassenge, 26 novembre 2020, lot 6003). Mais le visage de la femme est différent. Elle est également beaucoup plus âgée que la femme du tableau de Varsovie. Il n’y a aucun attribut, c’est pourquoi l’image est interprétée comme une représentation de Vénus – une Vénus vieillissante dans la posture de la chaste Vénus Pudica. Cela signifierait finalement que l’œuvre pourrait être interprétée comme une allégorie cachée de la vanité. Il est difficile aujourd’hui de déterminer quelle version pourrait être originale, mais en supposant que les deux peintres aient créé des copies de la même composition, nous devrions conclure que les peintures représentent une mère et une fille. La jeune femme du tableau de Varsovie regarde sa mère, qui à son tour regarde le spectateur. La femme aînée est donc la mère de la reine Barbara et elle ressemble aux effigies de Barbara Kolanka (décédée en 1550) par Lucas Cranach l'Ancien. De telles représentations étaient populaires au milieu du XVIe siècle et souvent une ressemblance générale et un contexte suffisent à déterminer le modèle, comme dans le cas du portrait de Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi Henri II de France, en Pax, déesse de la paix (Allégorie de la Paix), à moitié nue, par Ecole de Fontainebleau (Musée National du Bargello à Florence). D'autres exemples incluent plusieurs portraits nus « déguisés » d'Agnolo Bronzino, comme le portrait de Cosme I de Médicis (1519-1574), grand-duc de Toscane en Orphée (Philadelphia Museum of Art), le portrait d'Andrea Doria (1466-1560) en Neptune (Pinacothèque de Brera à Milan), la Descente du Christ dans les limbes avec plusieurs portraits contemporains (Basilique Santa Croce à Florence) et portrait du cardinal Jean de Médicis le Jeune (1543-1562), âgé de seize ans, en saint Jean-Baptiste (Galerie Borghèse à Rome). Depuis le XVIIe siècle, de nombreux tableaux de la collection Radziwill ont été transférés à Berlin par différents moyens. L'inventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), qui vécut à Berlin, Königsberg et Heidelberg, dressé en 1671, recense de nombreuses représentations de ce type, comme un grand panneau représentant une femme nue (794 ) et plusieurs effigies de sainte Marie-Madeleine (357, 369, 531, 792, 855, 867) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Dans le contexte des commentaires connus sur Barbara Radziwill et sa mère, bien que probablement exagérés, ces effigies semblent également exactes. Stanisław Orzechowski, a écrit que Sigismond Auguste « veut chercher sa force et son courage auprès de son épouse au service de Vénus » et a déclaré, entre autres, que Barbara « avait une mère dont on disait toujours du mal à cause de sa luxure, de son impudeur, empoisonnement et sorcellerie » et le courtisan royal Stanisław Bojanowski a ajouté que Barbara « a continué à se rougir le visage pour nous tromper jusqu'à [son] dernier souffle », même lorsqu'il était clair que la maladie ne pouvait pas être guérie (après « Nieprzyzwoite małżeństwo » par Anna Odrzywolska, p. 69).

Portrait de Barbara Kolanka en Vénus Pudica par Vincent Sellaer, vers 1545-1550, Collection particulière.

Portrait de Barbara Radziwill en Vénus Pudica par le cercle de Michiel Coxie, vers 1545-1550, Musée National de Varsovie.

Jugement de Pâris avec des portraits d'Hedwige Jagellon et des membres de sa famille par l'atelier Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune

Le 15 février 1545, le double mariage fut célébré avec une grande splendeur à Berlin. La princesse Sophie de Legnica (1525-1546), la fille de Frédéric II (1480-1547), duc de Legnica, Brzeg et Wołów, et sa seconde épouse, Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), épousa Jean-Georges de Brandebourg (1525-1598), fils de Magdalena de Saxe (1507-1534) et de Joachim II Hector (1505-1571), électeur de Brandebourg, tandis que la sœur de Jean-Georges, Barbara (1527-1595), épousa Georges (1523- 1586), frère de Sophie de Legnica. Le mariage cimenta l'alliance des Piast silésiens et des Hohenzollern conclue le 18 octobre 1537 à Legnica avec les fiançailles des enfants princiers.