|

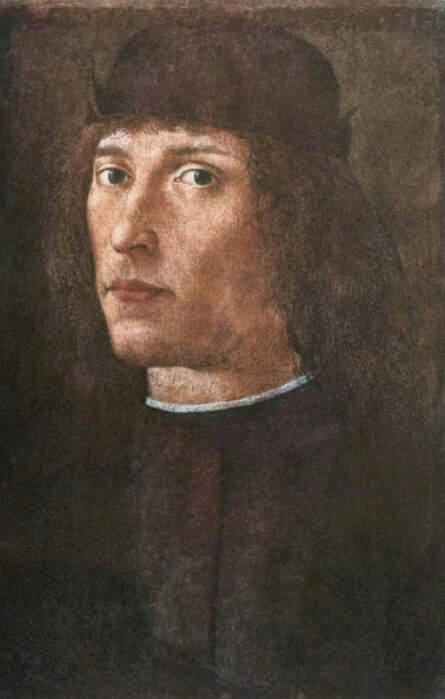

Adoration des Mages avec des portraits d'Élisabeth d'Autriche, Casimir IV Jagellon et Jogaila de Lituanie par Stanisław Durink

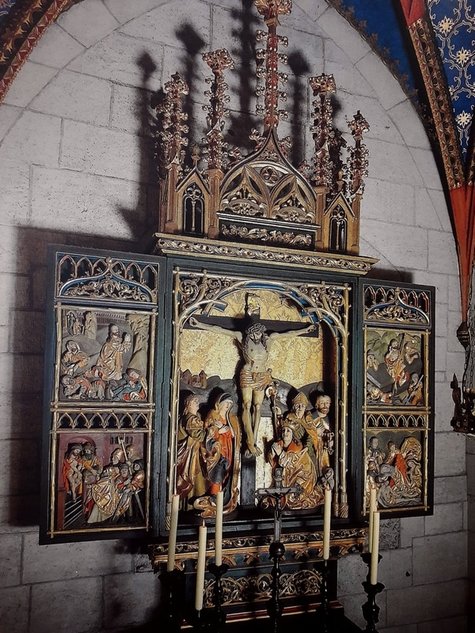

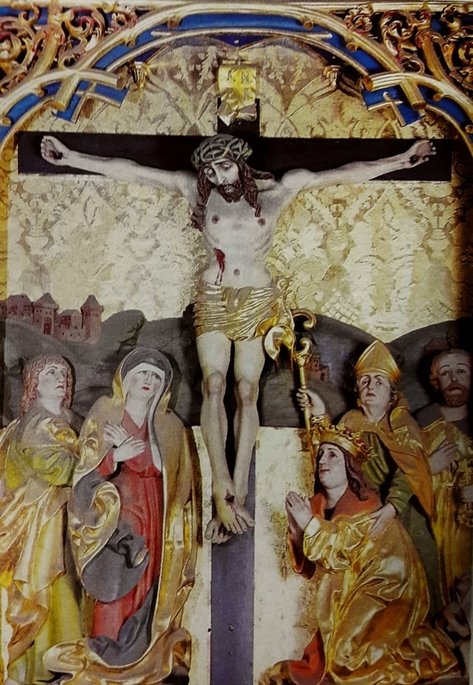

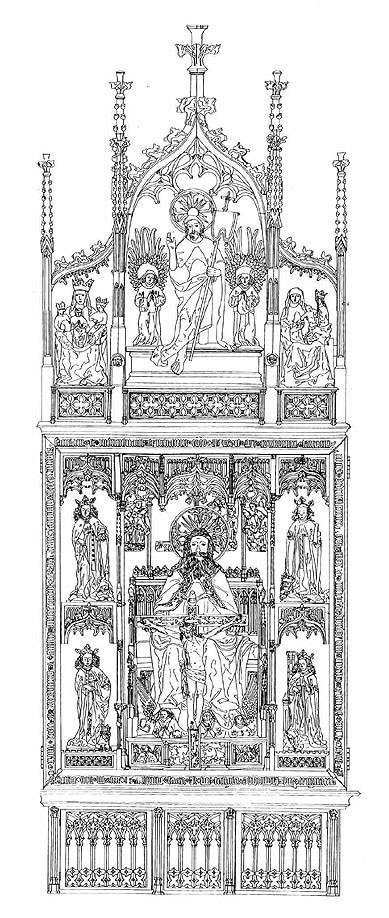

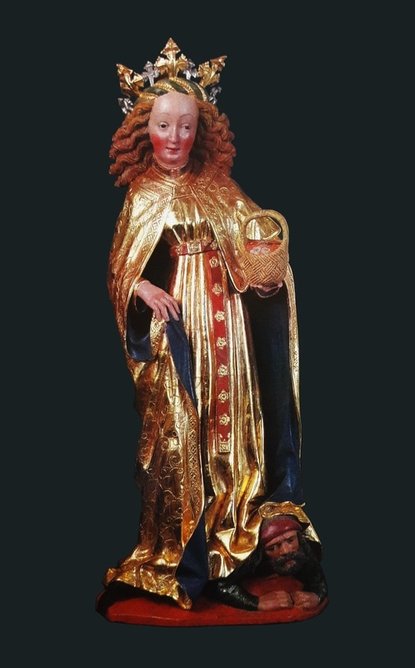

Le portrait du roi Ladislas II Jagellon (Jogaila de Lituanie) comme l'un des mages bibliques, vénérés comme saints dans l'Église catholique, dans la scène de l'Adoration des Mages est l'une des plus anciennes effigies du premier monarque de la Pologne-Lituanie unie. La peinture est une section du triptyque Notre-Dame des Douleurs dans la chapelle Sainte-Croix (également connue sous le nom de chapelle Jagellon) à la cathédrale de Wawel, qui a été construite entre 1467-1477 comme chapelle funéraire pour le roi Casimir IV Jagellon (1427-1492) et son épouse Élisabeth d'Autriche (1436-1505) - partie inférieure, revers de l'aile droite.

Le triptyque est considéré comme la fondation de la reine Élisabeth pleurant la mort de son fils Casimir Jagellon (1458-1484), futur saint - ses armoiries, de la famille Habsbourg, ainsi que l'aigle polonais et le chevalier lituanien se trouvent dans la partie inférieure du cadre. Le texte de l'hymne du Stabat Mater sur le cadre pourrait également l'indiquer (d'après « Malarstwo polskie : Gotyk, renesans, wczesny manieryzm » de Michał Walicki, p. 313). C'est en raison de la grande et indubitable ressemblance avec l'effigie du roi sur sa pierre tombale dans la même cathédrale, le contexte et la tradition européenne que l'un des mages est identifié comme un portrait de Jogaila. Il a également été représenté comme l'un des érudits de la scène du Christ parmi les docteurs du même triptyque. Par conséquent, les deux autres mages sont identifiés comme des effigies d'autres dirigeants polonais - Casimir le Grand et Louis de Hongrie. Les autres hommes à l'arrière-plan pourraient être des courtisans, dont l'autoportrait du peintre (l'homme au centre, regardant le spectateur), selon la tradition européenne bien connue. Les peintures de ce triptyque sont attribuées à Stanisław Durink (Durynk, Doring, Durniik, Durnijk, During, Dozinlk, Durimk), « peintre et enlumineur du roi Casimir de Pologne » (pictor et, illuminaitor Casimiri regnis Poloniae), comme on l'appelle dans les documents de 1451, 1462 et 1463, né à Cracovie (Stanislai Durimk de Cracovia). Durink était le fils de Petrus Gleywiczer alias Olsleger, un marchand d'huile de Gliwice en Silésie. Il mourut sans enfant avant le 26 janvier 1492. Si la majorité de ces effigies sont des portraits déguisés de personnes réelles, pourquoi pas la Madone ? Cette effigie semble trop générale, cependant, il y a deux caractéristiques importantes qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil - la lèvre inférieure saillante des Habsbourg et des ducs de Mazovie et la représentation des yeux, semblable au portrait de la reine Élisabeth, présumée fondatrice du triptyque, à Vienne (Kunsthistorisches Museum, GG 4648). Par conséquent, Melchior, le membre le plus âgé des mages, traditionnellement appelé le roi de Perse, qui a apporté le don d'or à Jésus, n'est pas Casimir le Grand, mais Casimir IV Jagellon, le mari d'Élisabeth et le fils de Jogaila. Son effigie peut également être comparée au pendant du portrait d'Élisabeth à Vienne (GG 4649), qui, comme le portrait de la reine, était basé sur la représentation du couple de l'arbre généalogique de l'empereur Maximilien Ier par Konrad Doll, peint en 1497 (Kunsthistorisches Museum de Vienne, reproduit dans une lithographie de Joseph Lanzedelly de 1820). Casimir IV a été représenté avec une barbe plus longue dans une estampe du Theatrum virorum eruditione singulari clarorum de Paul Freher (Bibliothèque d'État de Berlin), publié en 1688 à Nuremberg. Le dernier monarque (Louis de Hongrie à droite) était représenté de dos, il est donc moins probable qu'il s'agisse d'un « portrait déguisé ». Le but de ces portraits informels était idéologique - pour légitimer le règne dynastique des Jagellons dans la monarchie élective, un rappel que malgré leur règne est dépendant de la volonté des magnats, leur pouvoir leur était conféré par Dieu. La chapelle catholique de la Sainte-Croix était décorée de fresques russo-bizantines créées par les peintres de Pskov en 1470, de sorte que son programme idéologique a été conçu pour les adeptes des deux principales religions de Pologne-Lituanie : grecque et romaine. La croix patriarcale byzantine est devenue le symbole de la dynastie jagellonne (Croix des Jagellon) et le reliquaire de la Vraie Croix (Vera Crux) de l'empereur byzantin Manuel Ier Comnène (1118-1180), donnée à Jogaila en 1420 par l'empereur Manuel II Paléologue (1350-1425), était une croix de sacre des monarques polonais (aujourd'hui dans la Notre-Dame de Paris - « Croix dite Palatine »).

Adoration des mages avec des portraits d'Élisabeth d'Autriche en Madone et Casimir IV Jagellon et Jogaila de Lituanie en mages par Stanisław Durink, vers 1484, Cathédrale de Wawel.

Famille de Nicolas Copernic comme donateurs par Michel Sittow

En 1484, Michel Sittow (vers 1469-1525), peintre né dans la ville hanséatique de Reval en Livonie (aujourd'hui Tallinn en Estonie) s'installe à Bruges aux Pays-Bas, à l'époque un centre économique de premier plan en Europe où fleurissent des ateliers de peinture. On pense qu'il a travaillé comme apprenti dans l'atelier de Hans Memling jusqu'en 1488 et qu'il a voyagé en Italie. À Bruges, Sittow a sans aucun doute eu l'occasion de rencontrer Mikołaj Polak (Claeys Polains), un peintre polonais qui, en 1485, a été poursuivi par la guilde brugeoise de Saint-Luc pour avoir utilisé de la lazurite polonaise inférieure.

À partir de 1492, Sittow travailla à Tolède pour la reine Isabelle I de Castille en tant que peintre de la cour. Il quitta l'Espagne en 1502 et travaillait vraisemblablement en Flandre pour Jeanne de Castille et son mari Philippe le Beau. Michel a probablement visité Londres entre 1503 et 1505, bien que ce voyage ne soit pas documenté. Plusieurs portraits de monarques anglais qui lui sont attribués pourraient également avoir été réalisés en Flandre sur la base de dessins envoyés de Londres. En 1506, le peintre retourne à Reval, où il rejoint la guilde locale des peintres en 1507, et se marie en 1508. En 1514, il est appelé à Copenhague pour représenter Christian II de Danemark. Le portrait était destiné à être un cadeau à la fiancée de Christian, Isabelle d'Autriche, petite-fille d'Isabelle de Castille. Du Danemark, il se rendit en Flandre, où il entra au service de Marguerite d'Autriche, alors régente des Pays-Bas, et de là en Espagne, où il retourna au service de Ferdinand II d'Aragon, époux de la reine Isabelle. À la mort de Ferdinand en 1516, Sittow continua comme peintre de cour pour son petit-fils Charles Ier, futur empereur Charles V. À une date inconnue (entre 1516 et 1518), Michel Sittow retourna à Reval, où il épousa Dorothie, fille d'un marchand nommé Allunsze. En 1523, Sittow occupa le poste d'Aldermann (chef de guilde) et il mourut de la peste dans sa ville natale entre le 20 décembre 1525 et le 20 janvier 1526. Il est possible qu'entre 1488 et 1492, Sittow soit retourné à Tallinn. S'il voyageait par mer vers ou depuis Bruges ou l'Espagne, son arrêt possible était l'un des plus grands ports maritimes de la mer Baltique - Gdańsk en Prusse polonaise, le principal port de Pologne-Lituanie. S'il a voyagé par voie terrestre, il a sans aucun doute traversé la Prusse polonaise et l'une des plus grandes villes sur la route de Bruges à la Livonie - Toruń, où le roi Ladislas II Jagellon a construit un château entre 1424 et 1428 (château de Dybów). L'une des œuvres majeures de cette période à Toruń est une peinture gothique tardive représentant la Descente de croix avec des donateurs, aujourd'hui au Musée diocésain de Pelplin (tempera sur panneau de chêne, 214 x 146 cm, numéro d'inventaire MDP/32/M, antérieur 184984). La peinture était plus tôt dans la cathédrale de Toruń et à l'origine, probablement, dans l'église démolie de Saint-Laurent à Toruń ou comme propriété de la Confrérie du Corpus Christi à la cathédrale. L'œuvre a été présentée lors d'une exposition internationale au Musée national de Varsovie et au Château royal de Varsovie - « Europa Jagellonica 1386-1572 » en 2012/2013, consacrée à la période où la « dynastie jagellonne était la force politique et culturelle dominante dans cette partie de l'Europe ». De nombreux auteurs soulignent les inspirations et les influences de la peinture néerlandaise dans ce panneau, notamment par Rogier van der Weyden (d'après « Sztuka gotycka w Toruniu » de Juliusz Raczkowski, Krzysztof Budzowski, p. 58), le maître de Memling, qui avait fait son apprentissage dans son atelier bruxellois. Le paysage et la technique peuvent même évoquer des œuvres de Giovanni Bellini (mort en 1516), comme Déposition (Gallerie dell'Accademia) et colore les œuvres des maîtres espagnols de la fin du XVe siècle. On sait qu'en 1494, un peintre hollandais du nom de Johannes de Zeerug séjourna à la cour du roi Jean Ier Albert. Il pourrait être l'auteur possible de Sacra Conversazione avec sainte Barbara et sainte Catherine et donateurs de Przyczyna Górna, créée en 1496 (Musée archidiocésain de Poznań). Ce tableau a été fondé à l'église paroissiale de Dębno près de Nowe Miasto nad Wartą par Ambroży Pampowski des armoiries de Poronia (vers 1444-1510), staroste générale de la Grande Pologne, un important fonctionnaire proche de la cour royale, qui était représenté comme donateur avec sa première épouse Zofia Kot des armoiries de Doliwa (décédée en 1493). Le style de la peinture de Pelplin est différent et ressemble aux œuvres attribuées à Michel Sittow - Portrait d'homme à l'oeillet - Callimaque (Getty Center), Portrait du roi Christian II de Danemark (Statens Museum for Kunst), Vierge à l'Enfant (Gemäldegalerie à Berlin) et Portrait de Diego de Guevara (National Gallery of Art à Washington). Il était également le seul artiste connu de ce niveau de cette partie de l'Europe, formé aux Pays-Bas, à qui l'œuvre peut être attribuée. La Descente de croix à Pelplin faisait partie d'un triptyque. Cependant, les deux autres panneaux ont été créés bien plus tard dans des ateliers différents. En se basant sur le style et les costumes, ces deux autres peintures sont attribuées à un atelier local sous des influences néerlandaises et westphaliennes et datées d'environ 1500. Les trois peintures ont été transférées au musée de Pelplin en 1928 et le panneau central montrant le Christ couronné d'épines a été perdu pendant La Seconde Guerre mondiale. L'aile gauche représentant la Flagellation du Christ est maintenant de retour dans la cathédrale de Toruń. Ce tableau a des dimensions presque identiques à la Descente de croix (tempera sur panneau de chêne, 213 x 147 cm) et l'un des soldats tourmentant Jésus porte un monogramme royal sous couronne brodé de perles sur sa poitrine. Ce monogramme entrelacé peut se lire IARP (Ioannes Albertus Rex Poloniae), c'est-à-dire Jean I Albert, roi de Pologne de 1492 à sa mort en 1501. Le fondateur de ce tableau représenté en donateur agenouillé dans le coin droit du panneau était donc étroitement lié à la cour royale. Cet homme présente une ressemblance frappante avec les portraits connues de l'homme le plus célèbre de Toruń - Nicolas Copernic (né le 19 février 1473), qui a été baptisé dans la cathédrale de Toruń. Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une image authentique de l'astronome (d'après « Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury », 29.06.2022) fondée par lui de son vivant. Si le donateur du tableau de la Flagellation est Copernic, les donateurs de la Descente de croix plus ancienne devraient donc être sa famille proche. Le père de Nicolas, également Nicolas était un riche marchand de Cracovie, fils de Jean. Il est né vers 1420. Il y a beaucoup de débats quant à savoir s'il était allemand ou polonais, peut-être n'était-il qu'un représentant typique du multiculturalisme jagellonien. Il a déménagé à Toruń avant 1458 et avant 1448, il a fait le commerce du cuivre slovaque, qui a été transporté par la Vistule à Gdańsk puis exporté vers d'autres pays. En 1461, il accorda un prêt à la ville de Toruń pour lutter contre l'Ordre Teutonique. Copernic l'Ancien épousa Barbara Watzenrode, sœur de Lucas Watzenrode (1447-1512), prince-évêque de Warmie, qui étudia à Cracovie, Cologne et Bologne. Le couple a eu quatre enfants, André, Barbara, Catharine et Nicolas. Copernic le père mourut en 1483 et sa femme, décédée après 1495, lui fonda une épitaphe en forme d'un portrait, connue aujourd'hui seulement par une copie, sur laquelle on peut voir un homme à moustache, les mains jointes en prière, aux traits similaires à son fils. Cette copie a été commandée vers 1618 par l'astronome Jan Brożek (Ioannes Broscius) pour l'Académie de Cracovie et elle a été repeinte vers 1873 (Musée de l'Université Jagellonne, huile sur toile, 60 x 47 cm). Le père de l'astronome est mort à l'âge d'environ 63 ans, alors qu'il représentait l'homme beaucoup plus jeune, donc l'épitaphe originale était probablement basée sur une effigie antérieure. Les traits du visage d'un homme de la Descente de croix sont très similaires. Le visage allongé aux pommettes plus larges de la femme du tableau est similaire aux effigies du frère de Barbara Watzenrode, Lucas, et de son célèbre fils. Comme il a été dit, Nicolas l'Ancien est mort en 1483, tandis que Sittow a déménagé aux Pays-Bas vers 1484. Un marchand aussi riche ou sa veuve pouvait se permettre de commander une peinture à l'artiste, qui à cette époque était peut-être à Gdańsk ou Toruń ou même créé à Bruges, lorsqu'il s'y installa, et envoyé à Toruń. L'apparence du plus jeune des garçons correspond à l'âge du futur astronome, qui avait 10 ans lorsque son père est décédé. Barbara et Nicolas ont eu deux filles Barbara et Catharine, alors que sur le tableau il n'y en a qu'une. L'aînée Barbara, entra au couvent de Chełmno, où elle devint plus tard abbesse et mourut en 1517. On pense généralement que c'est elle qui y fut mentionnée dans la liste des religieuses sous l'année 1450 (d'après « Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej » par Andrzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz, p. 114 et « Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej » par Małgorzata Borkowska, p. 287), elle a donc « quitté » sa famille plus de 20 ans avant la naissance de Nicolas l'astronome. Outre l'azurite polonaise coûteuse, les peintres de Bruges et d'autres endroits avaient besoin du cuivre de Copernic, qui bien qu'il soit naturellement vert, « avec l'ajout d'ammoniac (facilement obtenu à partir de l'urine), il devient bleu. La couleur est devenue chimiquement stable si de la chaux a été ajoutée, et ce processus chimique a produit un bleu vif bon marché qui est devenu une peinture tout usage pour les murs, le bois et les livres » (d'après « All Things Medieval » de Ruth A. Johnston, p. 551). A Gdańsk, des marchands anglais et hollandais achetaient du cenere azzurre, un pigment bleu préparé à partir de carbonate de cuivre (d'après « Original treatises dating from the XIIth to XVIIIth centuries on the arts of painting in oil ... », p. cc - cci), semblable à celui visible dans la Descente de croix à Pelplin.

Portrait du marchand Nicolas Copernic l'Ancien (décédé en 1483) et de ses deux fils en donateurs de la Descente de croix par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Portrait de Barbara Watzenrode et de sa fille en donatrices de la Descente de croix par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Descente de croix avec la famille de Nicolas Copernic comme donateurs par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Portraits de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque par Michel Sittow et atelier de Giovanni Bellini

« Un visage plus brillant que celui de Vénus et les cheveux de Phébus Apollon... [plus saisissants] que la pierre polie par Phidias ou les peintures d'Apelle », c'est ainsi que Philippus Callimachus Experiens (1437-1496) décrit dans son poème la beauté du jeune ecclésiastique Lucio Fazini Maffei Fosforo (Lucidus Fosforus, d. 1503), devenu évêque de Segni près de Rome en 1481. Il conseille d'ailleurs un vieil homme : « Bien que la vénération d'un front ridé aux cheveux blancs soit estimée... Quintilius devrait préférer être efféminé, afin d'être toujours prêt pour les prostituées et les garçons » (d'après « A Sudden Terror: The Plot to Murder the Pope in Renaissance Rome » par Anthony F. D'Elia, p. 96, 98).

Callimaque (Callimachus), humaniste, écrivain et diplomate, est né Filippo Buonaccorsi de Tebadis Experiens à San Gimignano en Toscane, en Italie. Il a déménagé à Rome en 1462 et il est devenu membre de l'Académie romaine de Giulio Pomponio Leto (Julius Pomponius Laetus, 1428-1498), qui a ensuite été accusé de sodomie, de complot contre le pape Paul II et d'hérésie. Filippo a été accusé d'avoir participé à la tentative d'assassinat du pape en 1468 et s'est enfui par le sud de l'Italie (Pouilles-Sicile) vers la Grèce (Crète-Chypre-Chios) et la Turquie, puis vers la Pologne (1469/1470). Les vers homo-érotiques ont été découverts parmi ses papiers, dont un dédié à Fazini. La punition pour l'amour entre deux hommes en Pologne-Lituanie était semblable comme probablement dans la plupart des pays de l'Europe médiévale/ de la Renaissance, néanmoins en Pologne-Lituanie, comme Rheticus près d'un siècle plus tard, il trouva facilement de puissants protecteurs, qui sans aucun doute connaissaient parfaitement ses « penchants ». Il trouva d'abord du travail auprès de l'évêque de Lviv, Grégoire de Sanok (mort en 1477), professeur à l'Académie de Cracovie. Plus tard, il devint précepteur des fils du roi de Pologne Casimir IV Jagellon et effectua diverses missions diplomatiques. En 1474, il est nommé secrétaire du roi, en 1476 il devient ambassadeur à Constantinople et en 1486 il est le représentant du roi à Venise. Avec l'accession au trône de son ancien élève Jean Albert, son pouvoir et son influence atteignirent leur maximum. Dans ses écrits, Buonaccorsi prône le renforcement du pouvoir royal. Il a également écrit des poèmes et de la prose en latin, bien qu'il soit surtout connu pour ses biographies de l'évêque Zbigniew Oleśnicki, de l'évêque Grégoire de Sanok et du roi Ladislas III Jagellon. En Pologne, il a également écrit des poèmes d'amour, dont beaucoup étaient adressés à sa bienfaitrice à Lviv sous le nom de Fannia Sventoka (Ad Fanniam Sventokam elegiacon carmen, In coronam sibi per Fanniam datam, In eum qui nive concreta collum Fanniae percusserat, De passere Fanniae, Narratio ad Fanniam de ejus errore, De gremio Fanniae, In picturam Fanniae, In reuma pro Fannia dolente oculos). Ce nom est parfois considéré comme un pseudonyme d'Anna Ligęzina, fille de Jan Feliks Tarnowski, ou interprété comme Świętochna ou Świętoszka (prude en polonais). Le mot Sventoka est également similaire au polonais świntucha (femme dissolue, débauchée). Néanmoins, compte tenu du fait que certains homosexuels et travestis aiment utiliser des surnoms féminins, nous ne pouvons même pas être sûrs qu' « elle » était bien une femme. Après le scandale à Rome, le poète a dû faire attention, les fanatiques pourraient être n'importe où. Près de deux siècles plus tard, en 1647, les personnes transgenres étaient à la cour du maréchal de la cour de la Couronne Adam Kazanowski et du chancelier Jerzy Ossoliński. Ils étaient probablement aussi à la cour royale plus tôt. En tant que diplomate, Callimaque a beaucoup voyagé. Son premier séjour dans la ville royale de Toruń est confirmé par sa lettre de cette ville au marchand et banquier florentin Tommaso Portinari, datée du 4 juin 1474, concernant l'autel de Hans Memling « Le Jugement dernier », aujourd'hui à Gdańsk. En 1488, il s'installe pour quelques mois, voire plus, dans la résidence de l'évêque Piotr de Bnin, à Wolbórz près de Piotrków et Łódź. Cette même année, il se rendit en Turquie et il emmena avec lui son jeune serviteur ou secrétaire Nicholo (ou Nicholaus), qu'il appelle « Nicholaus, mon domestique », peut-être Nicolas Copernic. Callimaque était le 3 juillet 1490 à Toruń et il y vécut entre 1494 et 1496, bien qu'en 1495 il partit pour Vilnius, Lublin et enfin à Cracovie, où il mourut le 1er septembre 1496. Peu de temps avant sa mort, le 5 février 1496, il achète deux maisons à Toruń à Henryk Snellenberg, l'une était adjacente à la maison de Lucas Watzenrode l'Ancien, grand-père maternel de Nicolas Copernic (d'après « Urania nr 1/2014 », Janusz Małłek, p. 51-52). Au cours de son séjour prolongé à Venise en 1477 et 1486, Callimaque noua des relations avec les hommes politiques, les érudits et les artistes les plus éminents, comme Gentile Bellini (décédé en 1507) et son jeune frère Giovanni (décédé en 1516), portraitiste très recherché, qui a très probablement réalisé son portrait (d'après « Studia renesansowe », tome 1, p. 135). Au Getty Center de Los Angeles se trouve un « Portrait d'homme à l'oeillet », attribué à Michel Sittow (huile sur panneau, 23,5 cm x 17,4 cm, numéro d'inventaire 69.PB.9). Ce tableau était avant 1938 dans différentes collections à Paris, France et il était autrefois attribué à Hans Memling. L'homme tient un œillet rouge, symbole de l'amour pur (d'après « Signs & Symbols in Christian Art » de George Ferguson, p. 29). L'inspiration claire de la peinture vénitienne est visible dans la composition, notamment par les oeuvres de Giovanni Bellini (fond bleu, parapet en bois). Le costume noir, la casquette et la coiffure de l'homme sont également très vénitiens, similaires à ceux visibles dans l'autoportrait de Giovanni dans les musées du Capitole à Rome. L'autoportrait montre Giovanni en jeune homme, il devrait donc être daté d'environ 1460, comme on croit généralement qu'il est né vers 1430. Le costume et l'apparence d'un homme du portrait à Los Angeles ressemblent également à ceux d'épitaphe en bronze de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque, créé après 1496 par l'atelier d'Hermann Vischer le Jeune à Nuremberg sur la conception de Veit Stoss (Basilique de la Sainte Trinité à Cracovie). Une copie exacte du portrait de Los Angeles, attribuée à Hans Memling ou suiveur, se trouve au Musée Czartoryski de Cracovie (huile sur panneau, 24,5 x 19 cm, numéro d'inventaire V. 192). Ce tableau est mentionné dans un catalogue du Musée de 1914 par Henryk Ochenkowski (Galerja obrazów : katalog tymczasowy) sous le numéro 110 parmi d'autres tableaux de l'école italienne et un portrait d'homme de l'école de Giovanni Bellini (huile sur panneau, 41 x 26,5 cm, numéro 4). Le même catalogue catalogue recense également sous le numéro 158 une peinture de la Vierge à l'Enfant assise devant un rideau, aujourd'hui attribuée à un suiveur de Giovanni Bellini, et datée d'environ 1480 (Musée Czartoryski, numéro d'inventaire MNK XII-202). Le même homme, bien que plus jeune, était représenté dans un tableau attribué à l'école italienne, vendu à Rudolstadt en Allemagne (huile sur panneau, 36 x 29 cm, Auktionshaus Wendl, 29 octobre 2022). Sa tenue, sa casquette et sa coiffure ressemblent beaucoup à celles que l'on voit sur la médaille de bronze avec buste de Giovanni Bellini, créée par Vittore Gambello et datée d'environ 1470/1480. L'homme se tient devant un rideau, qui donne une vue sur un paysage montagneux. L'inscription en anglais au verso sur une ancienne étiquette adhésive « The Portrait of Antonio Lanfranco ... at Palermo by J. Bellini », semble peu fiable, car Jacopo Bellini, le père des frères Bellini, est mort vers 1470 et aucun habitant de Palerme de ce nom qui aurait commandé son portrait à Venise est mentionné dans les sources. Le style de ce tableau est proche de l'atelier de Giovanni Bellini. Il est fort possible que le portrait du roi Jean Ier Albert, élève de Callimaque, commandé par le conseil municipal de Toruń à la chambre royale de l'hôtel de ville vers 1645, qui suit le même modèle vénitien/néerlandais, soit basé sur un original perdu de Giovanni Bellini ou Michel Sittow, créé vers 1492. Si l'auteur de l'inscription en anglais a acquis le tableau à Palerme, en Sicile, alors la montagne représentée en arrière-plan pourrait être l'Etna (Mongibello), un volcan actif sur la côte est de la Sicile entre les villes de Messine et Catane. Dans les vers du Quattrocento, le Mongibello infernalement bouillant était le symbole des vains tourments de l'amour et des incendies insensés de la passion (d'après « Strong Words ... » de Lauro Martines, p. 135). Le costume d'un homme est aussi très similaire à celui que l'on voit dans les portraits par Antonello da Messina (mort en 1479), peintre de Messine, des années 1470 (Musée du Louvre, MI 693 et Musée Thyssen-Bornemisza, 18 (1964.7)). « J'ai dit : C'est une blague, il fait semblant d'aimer [...] Je crois que tu ne brûles pas seulement avec faible et douce flamme d'amour. Mais autant de feu violent S'est jamais accumulé sur terre, Tellement brûle en toi de toutes ses forces, Ou combien d'îles de la mer Tyrrhénienne et de Sicile, célèbres pour leurs volcans Un feu explosif, apporté ici Des profondeurs et enfermé en toi » (Dicebam: Iocus est, amare fingit [...] Flammis et placido tepere amore / Credam, sed rapidi quod ignis usquam / In terris fuerat simul cohactum / In te viribus extuare cunctis / Aut incendivomo inclitas camino / Tyreni ac Siculi insulas profundi), écrit Callimaque à propos de ses tourments dans son poème « À Grégoire de Sanok » (Ad Gregorium Sanoceum, ad eundem) (d'après « Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 », Antonina Jelicz, Kazimiera Jeżewska, p. 59).

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) par l'atelier de Giovanni Bellini, vers 1477 ou après, collection particulière.

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) tenant un œillet rouge par Michel Sittow, vers 1488-1492, Getty Center.

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) tenant un œillet rouge par l'atelier de Michel Sittow, vers 1488-1492, Musée Czartoryski.

Portrait de Jean I Albert, roi de Pologne (1492-1501) en robe de couronnement par l'atelier de Toruń, vers 1645, Hôtel de ville de Toruń.

Portrait de Nicolas Copernic par l'entourage de Giovanni Bellini

Szto piszesz do nas o tot wschod, kotoryi esmo tam tobe u Wilni s palacu naszoho do sadu urobiti roskazali, commente en biélorusse (vieux ruthène) la reine d'origine italienne Bona Sforza sur les modifications de la loggia du palais Renaissance à Vilnius, capitale de la Lituanie, à réaliser par l'architecte et sculpteur italien Bernardo Zanobi de Gianottis, dit Romanus dans une lettre du 25 août 1539 de Cracovie en Pologne (d'après « Królowa Bona... » de Władysław Pociecha, p. 185). C'est un parfait exemple de la diversité polono-lituanienne des XVe et XVIe siècles.

De nombreuses traces matérielles de cette diversité et des relations polono-italiennes ont été perdues. Lorsque les monarques de Pologne-Lituanie parlaient et entretenaient des chancelleries dans différentes langues depuis le Moyen Âge, les pays qui ont partagés la République polono-lituanienne à la fin du XVIIIe siècle, au « Siècle des Lumières », ont tenté d'éradiquer sa culture et langues et toutes les traces de son passé glorieux. Aujourd'hui encore, il est parfois difficile de croire que les grands artistes et scientifiques européens aient pu avoir quoi que ce soit à voir avec la Pologne pauvre et dévastée. Suivant le célèbre dicton de Cicéron « L'histoire est maître de vie » (Historia est magistra vitae), il convient de rappeler des faits controversés et douloureux, peut-être grâce à cela qu'ils ne se répéteront pas. Selon certains chercheurs, c'est probablement le jeune Nicolas Copernic (1473-1543) qui accompagna Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque, précepteur des fils du roi et diplomate, lors de sa mission en Turquie en 1488. Il l'envoya également à Venise. Callimaque appelle ce garçon « Nicholaus, mon domestique » dans une lettre du 15 mai 1488 de Piotrków à Lactance Thedaldus (d'après « Urania nr 1/2014 », Janusz Małłek, p. 51). De 1491 à 1494, Copernic fréquenta l'Université de Cracovie avec son frère André et entre 1496 et 1503 il étudia en Italie, d'abord à Bologne et à partir de 1501 à Padoue en République de Venise. Selon Jeremi Wasiutyński (1907-2005), c'est lui qui a été représenté dans un portrait de jeune homme par Giorgione (Gemäldegalerie à Berlin, numéro d'inventaire 12A). Nicolas s'est également rendu dans d'autres villes d'Italie et de Pologne. En 1500, il quitte Bologne et séjourne quelque temps à Rome à l'occasion de l'Année Sainte, avant de revenir à Frombork en 1501. Il demande l'autorisation de prolonger ses études en Italie et commence la même année des études de médecine à l'Université de Padoue. Parallèlement, il poursuit ses études de droit. Pendant ce temps, Copernic reçut la charge de scolastique de l'église de la Sainte-Croix à Wrocław en Silésie, qu'il n'occupait pas personnellement et il renonça à la sinécure en 1538. Copernic et son frère André, qui avaient également reçu un permis d'études, ont également séjourné temporairement à la curie de Rome en tant que représentants du chapitre de la cathédrale de Frombork, il n'est cependant pas clair si Nicolas a jamais été ordonné prêtre. Copernic a obtenu son doctorat le 31 mai 1503 à l'Université de Ferrare pour devenir docteur en droit canonique (Doctor iuris canonici). Copernic ne s'est jamais marié et n'est pas connu pour avoir eu des enfants. Anna Schilling, une hôtesse et femme de ménage, est parfois mentionnée comme sa maîtresse, cependant, selon la lettre de Copernic du 2 décembre 1538, elle était « une hôtesse apparentée et honnête », c'est-à-dire sa nièce nommée Anna von den Schellings née Krüger (d'après « Anna Schilling nie była kochanką Mikołaja Kopernika » de Krzysztof Mikulski). C'est probablement le jeune astronome qui, entre 1492 et 1501, fonda le tableau de la Flagellation du Christ, aujourd'hui dans la cathédrale de Toruń, où il était représenté comme un donateur agenouillé. Un soldat exhibant sa culotte serrée et ses fesses juste au-dessus de sa tête, pourrait être une allusion à ses véritables « préférences ». En 1554, Georg Joachim de Porris (1514-1574), également connu sous le nom de Rheticus, l'unique élève de Nicolas Copernic, qui a été reconnu coupable lors de son procès par contumace et par conséquent exilé de Leipzig pendant 101 ans à la suite de l'agression homosexuel présumée, a déménagé en Pologne, où il a poursuivi son travail dans les mathématiques et l'astronomie, compilant davantage ses calculs de fonctions trigonomiques. Aussi, Nicolas connaissait sans aucun doute personnellement Callimaque, qui écrivait de la poésie sur des thèmes homosexuels. L'astronome est mort à 70 ans le 24 mai 1543 à Frombork. Vers 1580, le médecin de la ville et humaniste Melchior Pirnesius (1526-1589), venu à Toruń de Cracovie, fonda une épitaphe de Copernic dans la cathédrale de Toruń. Plus tard, un portrait du roi Jean Ier Albert a été ajouté à l'épitaphe sous la forme d'un élément semi-circulaire le couronnant. L'épitaphe de Copernic dans la cathédrale de Frombork a été créée en 1735. La plus ancienne de 1580, fondée par l'évêque Marcin Kromer, a été détruite en 1626 par des soldats suédois. Les gens ont souvent besoin d'une confirmation écrite qu'un peintre en particulier a peint une personne en particulier, mais il existe de nombreuses inexactitudes dans les documents et, comme pour de nombreuses œuvres d'art, de nombreux documents ont été perdus ou détruits. La princesse Izabela Czartoryska a conservé de nombreux objets des collections royales conformément à sa devise : « Le passé vers le futur ». Elle a fondé le musée de Puławy pour préserver le patrimoine polonais - Temple de la Sibylle, également connu sous le nom de Temple de la Mémoire, ouvert en 1801. Semblable au catalogue de 1914 de la collection Czartoryski de Henryk Ochenkowski, le catalogue de 1929 de Stefan Saturnin Komornicki (Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie) répertorie également deux portraits importants de la collection, tous deux créés à la fin du XVe siècle. Dans cette publication, ils ont également été reproduits - l'un est un portrait de Callimaque tenant un œillet rouge, symbole de l'amour pur, par Michel Sittow (V. 192), attribué à Hans Memling (numéro 67), l'autre est un portrait d'homme de l'école de Giovanni Bellini (huile sur panneau, 41 x 26,5 cm, numéro d'inventaire MNK XII-210), attribué dans le catalogue de 1929 à Filippo Mazzola (1460-1505), numéro 50 : « École de Crémone ; éduqué aux influences de Giovanni Bellini - Portrait d'un jeune homme, en buste ; un bonnet rouge foncé sur des cheveux châtains ; un caftan vert olive et un manteau noir. Fond gris-brun ». Cette attribution a ensuite été rejetée (d'après « Malarstwo weneckie... » d'Agnes Czobor, p. 51, et « Wystawa malarstwa Trecenta i Quattrocenta » de Marek Rostworowski, p. 100). Tous les auteurs soulignent cependant l'influence indéniable de Giovanni Bellini. Deux peintures d'anciennes collections polonaises sont attribuées au cercle ou à l'atelier de Giovanni Bellini - La Sainte Famille (Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et ses parents Elizabeth et Zacharias) de la collection de Stanisław Zawadzki (1743-1806), aujourd'hui dans la Église Sainte Catherine d'Alexandrie à Rzeczyca et Vierge à l'Enfant avec des saints et un donateur de la collection Potocki au château de Łańcut, exposée en 1940 à New York, perdue. Le jeune homme est vêtu d'un costume typique connu de nombreux portraits vénitiens du tournant des XVe et XVIe siècles. Son visage allongé aux pommettes plus larges ressemble beaucoup aux traits connus des portraits de Copernic, en particulier le portrait de Gołuchów par Crispin Herrant (inscription en latin : R · D · NICOLAO COPERNICO), très probablement commandé par Jan Dantyszek (1485-1548) vers 1533 (collection d'Izabella Działyńska née Czartoryska dans le château de Gołuchów, perdue pendant la Seconde Guerre mondiale). Une grande ressemblance avec un portrait de l'hôtel de ville de Toruń, créé en 1580, peut également être indiquée, et aussi à l'effigie mentionnée en donateur du tableau de la Flagellation, aujourd'hui dans la cathédrale de Toruń. Ce dernier tableau révèle quelques similitudes avec des œuvres des ateliers de Wrocław de la fin du XVe siècle, notamment des peintures de Leonhart Hörlen. Lorsqu'il revint à Frombork en 1501, Copernic voyagea peut-être via Wrocław et selon Aleksander Birkenmajer, il reçut la sinécure de Wrocław déjà en 1501 par l'intercession de son oncle, Lucas Watzenrode, évêque de Varmie, qui voulait sécuriser les études italiennes de son neveu avec le revenus de ce bénéfice. A cette occasion, Copernic pouvait commander un tableau aux ateliers locaux. Lors de la récente conservation du tableau du Musée Czartoryski, certains repeints ont été supprimés, ce qui éloigne l'œuvre du style de Bellini et l'homme a maintenant les cheveux roux et les sourcils noirs (il est possible qu'il se soit teint les cheveux ce qui était populaire à Venise), mais la ressemblance avec les effigies mentionnées de Copernic, y compris celle à un âge précoce par Sittow (Pelplin) est encore indubitable.

Portrait de Nicolas Copernic (1473-1543) par l'entourage de Giovanni Bellini, 1496-1503, Musée Czartoryski (avant restauration).

Portrait de Nicolas Copernic (1473-1543) en donateur dans la scène de la Flagellation du Christ par l'atelier de Toruń ou Wrocław, vers 1501, Cathédrale de Toruń.

Portraits vénitiens d'Albrecht Dürer et portraits de l'évêque Erazm Ciołek et Agnieszka Ciołkowa

En 1923, le Kunsthistorisches Museum de Vienne acquit un portrait d'une jeune « femme vénitienne » par Albrecht Dürer de la collection de Witold Klemens Wańkowicz (1888-1948) à Varsovie, signé d'un monogramme et daté « 1505 ». Auparavant, il appartenait très probablement à la collection Potocki et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le portrait appartenait à Gottfried Schwartz (1716-1777), maire de Gdańsk, alors principal port de la République polono-lituanienne. Il est possible que la « femme vénitienne » soit arrivée en Pologne déjà au XVIe siècle.

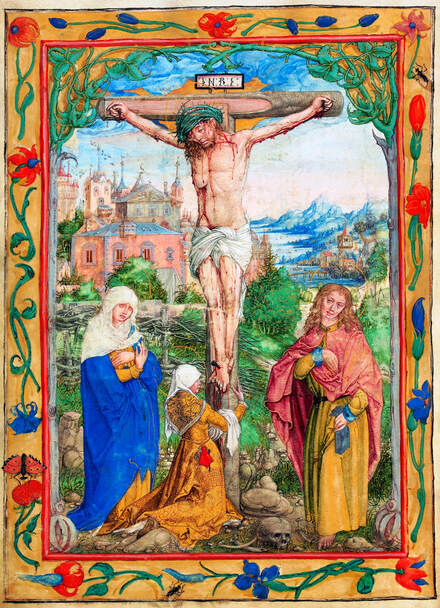

Dürer, célèbre peintre et graveur, arriva à Venise à la fin de l'automne 1505. Fils d'orfèvre, également Albrecht ou Adalbert, né vers 1427 à Ajtós, près de Gyula en Hongrie, il eut sans doute des liens avec les monarchies électives jagellonnes. Frère aîné du roi Sigismond Ier, Vladislas II, a régné en Hongrie à partir de 1490. La raison du voyage à Venise est inconnue. Peut-être que Dürer voulait non seulement gagner de l'argent, mais allait aussi résoudre le différend sur les réimpressions et les copies de ses gravures par l'artiste Marcantonio Raimondi. Il a également reçu une commande des marchands allemands basés au Fondaco dei Tedeschi pour réaliser un tableau pour leur église paroissiale - la Fête du rosaire, maintenant à la Galerie nationale de Prague. Au début du XVIe siècle, Venise devient l'un des principaux centres d'impression et d'édition d'Europe. Bien que la première imprimerie ait probablement été établie à Cracovie dès 1465, dans la Pologne-Lituanie moins peuplée, l'imprimerie se développait encore à cette époque, c'est pourquoi de nombreuses publications importantes ont été publiées à Venise. Les imprimeries y offraient une meilleure qualité et étaient sans doute beaucoup plus compétitives. En 1501, Sebastian Hyber, citoyen de Cracovie (impensis Sebastiani Hyber Co[n]civis Kracovie[n]sis), publie le Viaticum Wratislaviense à Venise pour le diocèse de Wrocław. Quatre ans plus tard, en 1505, le même Hyber, avec Jan Haller de Rothenburg, entreprend de publier un missel pour le diocèse de Wrocław (Missale Wratislavien[se]) à Cracovie. Le privilège de vente du missel accordé par Jean V Thurzo, évêque de Wrocław (et fils d'un noble hongrois), ainsi que ses armoiries et l'effigie de saint Stanislas ont été inclus dans le missel. En 1505, Haller obtint du chapitre de Cracovie le privilège de la vente exclusive de bréviaires importés de Venise et le 30 septembre de la même année, la maison d'édition de Haller obtint un privilège royal pour l'impression exclusive d'imprimés d'état (d'après « Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku » par Alodia Kawecka-Gryczowa, tome 1, numéro 1, p. 330). Haller et Hyber étaient sans aucun doute intéressés par le travail d'un graphiste bien connu actif à Venise à l'époque - Albrecht Dürer. Jan Haller est devenu citoyen de Cracovie en 1491 et a épousé Barbara Kunosch, la fille d'un riche fourreur de Cracovie et il a fait fortune dans le commerce du vin et du cuivre hongrois. De Hyber, également Hübner ou Hybner, on sait très peu de choses. A en juger par son nom, il appartenait à la communauté germanophone de la capitale de la Pologne. Tous deux se rendaient sans aucun doute fréquemment à Venise. A l'Accademia Carrara de Bergame, ancienne ville de la République de Venise, se trouve un portrait d'homme aux cheveux roux réalisé par Albrecht Dürer ou son atelier vers 1505. Il fut acquis en 1866 de la collection de Guglielmo Lochis. L'homme du tableau tient des flèches et selon l'inscription dans un halo doré autour de sa tête - SANCTVS SEBASTIANVS MARTYR, il était représenté comme saint Sébastien. Parmi les artistes vénitiens actifs à cette époque en Pologne-Lituanie figuraient l'orfèvre et joaillier du roi Alexandre Jagellon (1461-1506), Hieronim Loncza ou Leoncza (Hieronimus Leoncza aurifer), confirmé à Cracovie en 1504 et en 1505, et son fils Angelo. Les ateliers verriers vénitiens de Murano étaient les principaux fournisseurs de verre de haute qualité de la cour royale polono-lituanienne. Un gobelet vénitien appartenant à Alexandre Jagellon avec les symboles héraldiques du Grand-Duché de Lituanie, créé entre 1501-1502, se trouve au Musée de l'Université Jagellonne à Cracovie et l'évêque Erazm Ciołek a ordonné tout un service à Venise pour Alexandre (d'après « Z kręgu badań nad związkami polsko-weneckimi w czasach jagiellońskich » par Ewelina Lilia Polańska). D'autres œuvres d'art ont également été commandées à Venise depuis le Moyen Âge. Le monument funéraire en marbre du roi Ladislas II Jagellon (Jogaila de Lituanie) dans la cathédrale de Wawel, sculpté vers 1421, est attribué à un artiste du nord de l'Italie et, selon l'hypothèse de Juliusz Chrościcki, le peintre vénitien Jacopo Bellini a créé vers 1444 le projet pour la tombe de son fils Ladislas dit de Varna. Le secrétaire royal et précepteur des fils du roi Casimir IV Jagellon, parmi lesquels on a mentionné Alexandre et Sigismond Ier, Callimaque (Filippo Buonaccorsi, un Vénitien après son père), éminemment connu comme poète homoérotique et diplomate, serait revenu de sa mission à Venise en 1486 avec son portrait probablement réalisé par Giovanni Bellini. En 1505, un jeune scribe royal Jan Dantyszek (1485-1548) de Gdańsk, qui a reçu une bourse du roi, se rend en Italie pour approfondir ses études humanistes. Arrivé à Venise, il embarque sur un bateau et part en pèlerinage en Terre Sainte (d'après « Polacy na morzach i oceanach: Do roku 1795 » de Jerzy Pertek, p. 79). Cette même année, Erazm Ciołek (1474-1522), connu sous le nom de Vitellius, évêque de Płock, diplomate et mécène des arts qui a amassé une importante collection de livres, visita Venise en se rendant à Rome. Certaines miniatures de son beau missel (Missale Polonicum), réalisé vers 1515 (Bibliothèque nationale de Pologne, Rps 3306 III), s'inspirent des gravures de Dürer. La popularité des estampes de Dürer en Pologne-Lituanie est parfaitement illustrée par le cas des livres de prières de Sigismond Ier l'Ancien et de sa seconde épouse Bona Sforza de Stanisław Samostrzelnik (British Library et Bibliothèque Bodléienne) dans lequel également de nombreuses scènes ont été inspirées par ses œuvres. Un autre exemple est la soi-disant trilogie de Piotr Wedelicki au Musée de l'archidiocèse de Varsovie, une collection de gravures sur bois de Dürer : l'Apocalypse (1498) - 15 gravures, Grande Passion (1498-1510) - 11 gravures, la vie de la Vierge (1501-1511) - 20 gravures, créée pour Piotr Wedelicki (1483-1544) d'Oborniki près de Poznań, médecin à la cour de Sigismond Ier et de Bona Sforza et recteur de l'Académie de Cracovie. A l'initiative de Ciołek, le synode de 1506 décida que non seulement les missels et les bréviaires devaient être imprimés, mais aussi les statuts synodaux et les agendas du diocèse de Płock. C'est probablement lui qui commanda l'impression du Bréviaire de Płock (Breviarium Plocense) à Venise en 1506 (un exemplaire unique de la Bibliothèque nationale de Varsovie incendié lors de l'Insurrection de Varsovie en 1944). En 1520, un autre bréviaire de Płock fut imprimé à Venise et presque simultanément à Cracovie un missel pour le diocèse de Płock. Après la mort de l'évêque Ciołek en 1522, sa magnifique collection de livres, dont de nombreux incunables, principalement vénitiens, devient la propriété de la Collégiale de Pułtusk (d'après « Miejsce Płocka w kulturze średniowiecznej Polski » de Stefan Krzysztof Kuczyński, p. 25) . L'un des exemples les plus sublimes de son patronage est le pontifical de Cracovie (Pontificale Cracoviense), créé entre 1506 et 1518 par un maître anonyme appelé le maître du missel de Jasna Góra (considéré parfois comme Maciej Ryczyński), aujourd'hui à la bibliothèque Czartoryski (1212 V Rkps), la scène de la Crucifixion étant particulièrement belle et comparable aux œuvres de Dürer (possiblement créée par le jeune Samostrzelnik, car stylistiquement différent des autres). La plupart des miniatures du pontifical dépeignent diverses activités de l'évêque, comme la bénédiction pontificale ou la bénédiction de l'image de la Vierge, la vie de la Vierge, le couronnement et l'intronisation du roi, deux, cependant, sont particulièrement intrigants. L'une est une visite de la construction de l'église par le fondateur, l'autre est un portrait en miniature de sainte Agnès, la seule sainte du pontifical. Si nous considérons toutes les miniatures comme l'observation précise de personnes et d'événements réels de la vie de Ciołek, y compris le couronnement du roi de Pologne (Accipe coronam Regni) comme représentant le couronnement d'Alexandre Jagellon en 1501 ou de Sigismond Ier en 1507, aussi ces deux miniatures lui sont étroitement liées. Ciołek était le fondateur de nombreuses nouvelles églises, de sorte que la visite de la construction de l'église le représente en tenue princière en compagnie de ses courtisans. La femme déguisée en sainte Agnès était apparemment très proche de lui, de sorte qu'il ordonna de mettre son image dans le pontifical. Cette effigie peut être comparée à Jeune femme à la licorne de Raphaël (Galleria Borghese à Rome), réalisée vers 1505-1506, et considérée comme l'effigie de Giulia Farnèse (1474-1524), maîtresse du pape Alexandre VI. Erazm était à Rome lorsque ce tableau a été créé et sa mère ainsi que la femme de son parent, toutes deux s'appelaient Agnieszka, c'est-à-dire Agnès. La femme de la miniature est trop jeune pour être sa mère et les femmes âgées à l'époque, en particulier les veuves, portaient des bonnets, elle devrait donc être identifiée comme Agnieszka Ciołkowa née Zasańska (Vitreator), décédée en 1518. Agnieszka était l'épouse d'un bourgeois de Cracovie, Maciej Ciołek, qui fabriquait du savon. Elle était mère de trois fils : Erazm Ciołek, né vers 1492, abbé de l'abbaye de Mogiła et suffragant de Cracovie, Stanisław, chanoine de Pułtusk et Płock et Jan, médecin à Cracovie. Agnieszka était-elle donc la maîtresse de l'évêque de Płock et son ou ses fils, étaient-ils ses fils, comme c'était presque la coutume à l'époque ? Pendant son séjour à Rome, Erazm a probablement eu l'occasion d'admirer les magnifiques décorations des appartements Borgia, commandés par le pape Alexandre VI, où une fresque de la salle des saints, réalisée par Pinturicchio entre 1491-1494, montre le fils du pape, le cardinal Cesare Borgia (1475- 1507) sous les traits de l'empereur romain Maxence et de sa fille Lucrèce (1480-1519) en sainte Catherine d'Alexandrie dans la scène de la dispute de Sainte Catherine. La jeune femme du tableau de Dürer est vêtue d'une tenue italienne et ses cheveux sont décolorés à la vénitienne. Elle peut avoir été l'épouse d'un riche marchand ou d'un imprimeur, comme Haller ou Hyber, ou être une noble ou une courtisane vénitienne qui a attiré l'attention d'un célèbre humaniste, comme Dantyszek ou Ciołek, la dernière option avec le riche évêque étant la plus probable.

Portrait d'une jeune femme vénitienne de la collection Wańkowicz par Albrecht Dürer, 1505, Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Portrait d'un homme en saint Sébastien, peut-être Sebastian Hyber de Cracovie par Albrecht Dürer ou atelier, vers 1505, Accademia Carrara.

Portrait en miniature d'Erazm Ciołek (1474-1522), évêque de Płock dans la scène de la visite de la construction de l'église dans le pontifical de Cracovie par le maître du missel de Jasna Góra, 1506-1518, Bibliothèque Czartoryski.

Portrait en miniature d'Agnieszka Ciołkowa née Zasańska (décédée en 1518) en sainte Agnès dans le pontifical de Cracovie par le maître du missel de Jasna Góra, 1506-1518, Bibliothèque Czartoryski.

Crucifixion du Christ du pontifical d'Erazm Ciołek par Stanisław Samostrzelnik, 1506-1518, Bibliothèque Czartoryski.

Portraits d'Henrique Alemão et des monarques du Portugal par des peintres néerlandais

Le 4 août 1444, le cardinal Giuliano Cesarini (1398-1444), qui insista pour que Ladislas III Jagellon, roi de Pologne, de Hongrie et de Croatie rompe le traité avec les Turcs, absout le roi du serment qu'il avait prêté aux infidèles avec le pouvoir conféré sur lui par le pape. Cesarini l'a fait après avoir confirmé qu'une flotte de galères vénitiennes était partie pour le Bosphore pour empêcher le sultan d'apporter des renforts par voie maritime. Bien que Ladislas et la majorité du Conseil de guerre soient favorables à la paix, ils veulent se conformer à la volonté papale (d'après « Der Raub der Stephanskrone » de Franz Theuer, p. 149-153). La bataille décisive de Varna eut lieu le 10 novembre 1444 dans l'actuelle Bulgarie. Ladislas a dirigé une armée en infériorité numérique contre les Ottomans pour attaquer. La bataille s'est terminée par une défaite écrasante de la coalition polono-hongroise et le roi lui-même est tombé sur le champ de bataille à l'âge de 20 ans, son corps n'a jamais été retrouvé.

Selon les chroniques turques, la tête de Ladislas a été coupée et « pour l'empêcher de se corrompre, la tête du roi a été immergée dans le miel ». Un envoyé de Venise se présentait, à qui on a montré une tête masculine préservée à Istanbul, cependant, elle avait des boucles blonds et le roi avait les cheveux noirs (d'après « Odyseja ... » de Leopold Kielanowski, p. 19). En raison de rumeurs selon lesquelles Ladislas aurait survécu à la bataille, l'interrègne après sa mort a duré trois ans et en 1447, son frère cadet, le grand-duc de Lituanie Casimir IV Jagellon, a été élu et couronné. À cette époque, le sarcophage du roi a également été commandé à Venise, mais probablement en raison de la recherche infructueuse de son corps, il n'a pas été créé. Un dessin du peintre vénitien Jacopo Bellini montrant la mort du roi était très probablement un dessin pour l'une des scènes à placer sur la tombe royale de la cathédrale de Wawel (d'après « La vie et la mort de Ladislas III Jagellon ... » par Juliusz Chrościcki, p. 245-264). Ladislas III était le fils aîné de Ladislas II Jagellon (Jogaila de Lituanie), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, et de la princesse Sophie de Holszany. Il n'avait pas d'enfants et ne s'est pas marié. Le chroniqueur Jan Długosz a allégué que « Ladislas, roi de Hongrie et de Pologne, qui était trop enclin à la convoitise des hommes, était lui-même le principal auteur de la chute de toute son armée dans sa première et dans cette deuxième campagne contre les Turcs, qui il continua ensuite, ses plaisirs incestueux et abominables » (ipsum Wladislaum Hungariae et Poloniae Regem suae et totius sui exercitus ruinae principalem auctorem fuisse, qui in marium libidinem proclivus, nec in priori sua contra Turcos, nec in ea secunda, quam tunc gerebat, expeditione incestus suos et abominabiles voluptates, in: « Joannis Długossii seu longini canonici ... » de Żegota Pauli, p. 729). Ce fragment est interprété que le roi était un homosexuel (ou bisexuel). Une lettre retrouvée dans les archives des chevaliers teutoniques au XXe siècle, datée de 1452 (ou 1472) et écrite depuis Lisbonne par le moine de l'Ordre prédicant, Nicolau Floris au Grand Maître de l'Ordre, indique que le roi Ladislas III a réussi à s'évader après la bataille de Varna et s'installer sur l'île portugaise (vivit in insulis regni Portugaliae) : « J'ai personnellement entendu du propriétaire de cette lettre, Jean le Polonais, que vous êtes un ami spécial du roi Ladislas, en un autre temps honorable Souverain et Seigneur, par la grâce de Dieu, des royaumes de Pologne et de Hongrie. Je souhaite révéler la nouvelle miraculeuse que le roi Ladislas vit réellement sur les îles du Royaume de Portugal et je suis son compagnon et camarade ermite » (d'après « Nieznana saga ... » par Jordan Michov, p. 36). Cela a conduit à l'identification du roi avec un certain Henrique Alemão (Henri l'Allemand), l'un des premiers colons de l'île portugaise de Madère. De nombreux rois jagellons parlaient couramment l'allemand, car c'était l'une des langues de la Pologne-Lituanie multiculturelle et de l'Europe centrale en général, ce qui pourrait être une explication possible de ce pseudonyme. Henrique était également connu sous le nom de « Chevalier de sainte Catherine du mont Sinaï » (cavaleiro de Santa Catarina do Monte Sinai), ce qui indique qu'il a fait un pèlerinage en Terre Sainte, et là, il devient membre de l'ordre dynastique de chevalerie de la famille de Lusignan, qui existe depuis le XIIème siècle. Les chevaliers de cet ordre protégeaient les routes et assuraient la sécurité des pèlerins se rendant au mont Sinaï. Les nobles de Madère appelaient Henrique príncipe polónio ou prince de la nação polónia, c'est-à-dire la nation polonaise (d'après « Uma nuvem num pote de barro » de Miguel Castro Henriques, p. 13). On sait peu de choses sur lui si ce n'est qu'en 1457 une terre lui fut attribuée sous un régime de sesmaria par João Gonçalves Zarco et confirmée dans une lettre du prince Henri le Navigateur et du roi Alphonse V du Portugal, la même année. Il a épousé une femme de l'Algarve appelée Senhorinha Anes de Sá. Le couple a eu deux enfants, Segismundo (Sigismond) Henriques (la véritable identité de Christophe Colomb, selon l'historien portugais Manuel da Silva Rosa), qui a été perdu en mer alors qu'il se rendait à Lisbonne, et Bárbara Henriques, qui a épousé Afonso Anes do Fraguedo. Appelé à la cour par le roi, Henrique mourut dans un glissement de terrain, dans la région de Cabo Girão, alors qu'il revenait d'Algarve. Senhorinha Anes épousa plus tard João Rodrigues. Henrique a ordonné la construction de la première chapelle à Madalena do Mar entre 1454-1457. On pense qu'un petit tableau de l'église de Madalena do Mar, aujourd'hui au Museu de Arte Sacra do Funchal, représente le fondateur du premier temple - Henrique Alemão et sa femme Anes de Sá sous les traits des parents bibliques de la Vierge Marie - saint Joachim et sainte Anne, dans une scène populaire de Rencontre à la Porte Dorée de Jérusalem, en apprenant qu'elle portera un enfant (huile sur panneau, 51 x 39 cm, numéro d'inventaire MASF26). Le riche costume de saint Joachim et le représentation en portrait de leurs visages renforcent cette interprétation. Cette œuvre est généralement datée de la dernière décennie du XVe siècle ou du début du XVIe siècle et la représentation en tant que parents de la Vierge suggère que ce sont probablement les enfants du couple qui ont fondé le tableau. Henrique a également été représenté en arrière-plan dans la scène de l'Annonciation de l'ange à saint Joachim. L'homme a une ressemblance frappante avec le père présumé d'Henrique Alemão - Jogaila de Lituanie de sa tombe dans la cathédrale de Wawel, peut-être par cercle de Donatello, créé vers 1421, et des effigies dans les scènes de l'Adoration des Mages (comme l'un des Mages) et le Christ parmi les docteurs (comme l'un des érudits) de Stanisław Durink, également dans la cathédrale de Wawel, créé entre 1475-1485 (Triptyque de Notre-Dame des Douleurs). La forme du nez et la bouche pointant vers le bas sont presque identiques. On dit souvent que les enfants ressemblent à leurs parents. Le livre de prières du roi Ladislas III Jagellon (de Varna) traitant de la divination au moyen d'un cristal (cristallomancie), créé à Cracovie entre 1434 et 1440 (Bibliothèque Bodléienne), est rempli d'effigies du propriétaire dans différentes poses. Dans la plupart des prières, Ladislas, le pécheur indigne et serviteur de Dieu, prie pour que les anges clarifient et illuminent le cristal afin qu'il puisse apprendre tous les secrets du monde (d'après « Angels around the Crystal: the Prayer Book of King Wladislas ... » par Benedek Lang, p. 5). C'est un autre aspect mystérieux de la vie et du patronage du roi. Ce qui est aussi intriguant avec la peinture de Madalena do Mar, c'est qu'elle est attribuée au soi-disant Maître de l'Adoration de Machico, peintre anonyme, actif à Anvers dans les dernières décennies du XVe siècle et au début du XVIe siècle, et ses œuvres montrent l'influence de Joos van Cleve, ainsi que le Maître de 1518 (d'après « Arte Flamenga, Museu de Arte Sacra do Funchal », Luiza Clode, Fernando António Baptista Pereira, p. 56). Ainsi, la peinture est une importation à Madère, comme l'Adoration des mages avec un donateur d'armoiries d'Odrowąż par le maître de 1518 était une importation en Pologne (Musée national de Varsovie). Il y a deux autres peintures importantes du Maître de l'Adoration de Machico dans le même musée - Adoration des Mages et saint Nicolas. Le premier est le panneau central de ce qui était probablement un triptyque commandé pour la chapelle des Mages de l'église paroissiale de Machico, fondée par Branca Teixeira, fille du premier capitaine donateur de Machico (très probablement des portraits déguisés de la famille de Branca, y compris sa père Tristão Vaz Teixeira). L'autre provient de la Maison de la Miséricorde à Funchal (peut-être un portrait déguisé de Diogo Pinheiro Lobo, premier évêque de Funchal). Le style de toutes ces peintures peut être rapproché des œuvres attribuées à Jan Joest van Calcar (mort en 1519), peintre hollandais né vers 1455 à Kalkar ou Wesel dans le duché de Clèves, qui visita entre autres Gênes et Naples, notamment les ailes du maître-autel de l'église Saint-Nicolas de Kalkar. Le musée mentionné à Funchal (Museu de Arte Sacra) est un véritable trésor de peintures néerlandaises. De grands triptyques et d'autres œuvres de peintres tels que Dieric Bouts (saint Jacques de l'ancienne chapelle de Santiago de la cathédrale de Funchal), Jan Provoost (panneaux avec scène de l'Annonciation de l'église Matriz da Calheta), Joos van Cleve (triptyque de l'Incarnation de la Église de Nossa Senhora da Encaração à Funchal, Annonciation de l'église de Bom Jesus da Ribeira à Funchal et triptyque de saint Pierre, saint Paul et saint André, commandé par Simão Gonçalves da Câmara, troisième capitaine-major de Funchal) et suiveur de Jan Gossaert (Vierge d'Amparo de la chapelle de Nossa Senhora do Amparo dans la cathédrale de Funchal) sont exposées. La commande d'œuvres d'art de Flandre était largement pratiquée parmi les marchands de Madère tout au long des XVe et XVIe siècles et certaines de ces œuvres pouvaient être des portraits déguisés, tandis que dans d'autres l'effigie d'un mécène était incluse dans la scène sacrée sous la forme populaire d'un donateur. Triptyque de la Descente de Croix avec portrait de Jorge Lomelino, le fils unique de Giovan Batista Lomellini de Gênes, et son épouse Maria Adão Ferreira par Gerard David ou atelier et triptyque de saint Jacques le Mineur et saint Philippe avec des portraits de D. Isabel Silva et son mari Simão Gonçalves da Câmara et les membres de leur famille en tant que donateurs de Pieter Coecke van Aelst, en sont les meilleurs exemples. Les historiens de l'art en dehors de Madère oublient souvent que les ateliers de peinture prospères du XVIe siècle étaient avant tout des entreprises qui fonctionnaient bien et qui, pour gagner un client et de l'argent, ne pouvaient pas chercher uniquement localement. Ces portraits en scènes religieuses étaient donc basés sur des dessins envoyés de Madère, réalisés par un peintre local ou un membre de l'atelier envoyé de Flandre sur l'île, car il est difficile d'imaginer que tout l'atelier déménagerait de Flandre ou toute la famille de Madère se rendra aux Pays-Bas juste pour poser pour un tableau. D'autres commandes flamandes exquises de Madère ont été présentées lors d'une exposition à l'occasion du 600e anniversaire de la découverte de Madère et de Porto Santo au Museu Nacional de Arte Antiga à Lisbonne - « Les îles de l'or blanc. Commissions d'art à Madère : XVe-XVIe siècles » (16 novembre 2017 au 31 mars 2018). « L'introduction de la culture de la canne à sucre dans l'archipel de Madère vers la fin de la première moitié du XVe siècle, couplée au développement ultérieur à grande échelle de sa production, a permis d'exporter le sucre, d'abord par Lisbonne, puis directement, aux ports de Flandre. [...] Les élites locales nouvellement formées ont consolidé leur statut en commandant des œuvres d'art - peintures, sculptures et argenterie - de Flandre, du Portugal continental, et même d'Orient » (description par les conservateurs Fernando António Baptista Pereira, Francisco Clode de Sousa). L'industrie sucrière florissante et l'exportation attirent les étrangers, Flamands et Italiens, comme Lomelino de Gênes et Acciaiuoli de Florence. L'une de ces commandes de Madère pas à Funchal, exposée lors de l'exposition à Lisbonne, est le triptyque de l'Adoration des Mages avec le portrait d'un noble Francisco Homem de Gouveia et de son épouse Isabel Afonso de Azevedo comme donateurs par le cercle de Pieter Coecke van Aelst, créé dans les années 1520 (Chapelle Reis Magos à Estreito da Calheta). L'autre est un grand triptyque de Notre-Dame de la Miséricorde au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne, créé par Jan Provoost, qui dirigeait deux ateliers, l'un à Bruges, où il fut fait bourgeois en 1494, l'autre simultanément à Anvers (huile sur panneau, 155 x 145 cm - panneau central, numéro d'inventaire 697 Pint). Il provient de l'église Saint-Jean de Latran (igreja de S. João de Latrão) à Gaula et a été acheté en 1876 à Agostinho de Ornellas de Madère. Le triptyque équivaut très probablement au tableau mentionné dans le testament du riche marchand et producteur de sucre, Nuno Fernandes Cardoso et de son épouse, Leonor Dias, qui ont ordonné la construction de l'église Saint-Jean de Latran, en 1511, sur leurs terres de Gaula. Il est daté d'environ 1515. Les personnages agenouillés en vénération dans la partie inférieure du tableau sont identifiés comme étant le pape Léon X (1475-1521) et le roi Manuel Ier du Portugal (1469-1521), sur la base des attributs (couronnes) et de l'iconographie traditionnelle. Une effigie similaire du roi a été incluse dans un autre grand tableau commandé en Flandre - le Fons Vitae (Fontaine de vie), attribué à Colijn de Coter et daté d'environ 1515-1517 (huile sur panneau, 267 x 210 cm, Museu da Misericórdia do Porto). Il est accompagné de sa seconde épouse Marie d'Aragon (1482-1517), suivie des filles du roi issues du premier mariage Isabelle de Portugal (1503-1539), future impératrice, et Béatrice de Portugal (1504-1538), future duchesse de Savoie. Par conséquent, les femmes derrière le roi dans le triptyque de Lisbonne de Jan Provoost sont sa femme, ses deux filles et sa sœur, la reine veuve Éléonore de Viseu (1458-1525). Le jeune âge de l'épouse du roi, en robe verte, indique qu'elle était basée sur une effigie antérieure et contrairement aux autres femmes, elle ne porte pas de coiffe, indiquant qu'il s'agit de son « effigie céleste ». Cette femme ressemble beaucoup aux effigies de la première épouse de Manuel (et sœur aînée de la seconde) Isabelle d'Aragon (1470-1498), notamment dans le tableau de la Vierge de la Miséricorde avec les Rois Catholiques et leur famille de Diego de la Cruz (Abbaye de Santa María la Real de Las Huelgas près de Burgos). Si la première épouse était représentée en donatrice près du roi et de ses filles, la seconde, Marie d'Aragon, est représentée en Vierge Marie. Le 7 octobre 1515, Marie donna naissance à son fils Duarte (décédé en 1540), duc de Guimarães. Plus tard, Duarte et son frère aîné, Louis de Portugal (1506-1555), duc de Beja, ont été représentés sous les traits de saints chrétiens - saint Édouard le Confesseur et saint Louis, roi de France dans des peintures du peintre portugais, aujourd'hui au Museu Nacional de Arte Antiga (431 Pint, 188 Pint). L'air de famille de deux femmes - Madone et la première épouse du roi Manuel, à la mère des deux reines, Isabelle I de Castille (1451-1504), est indéniable. La forme de leur nez et de leur lèvre inférieure ainsi que la couleur des cheveux sont très similaires à celles du portrait d'Isabelle par Juan de Flandes (Palais Royal de Madrid). Comme dans le Fons Vitae de Colijn de Coter, Isabelle de Portugal, future impératrice, la première fille du roi Manuel et d'Isabelle d'Aragon, en robe sombre, est représentée la première, plus proche de sa mère et de son père. La même femme, en costume similaire, a été représentée dans un autre tableau attribué à Jan Provoost - un portrait, traditionnellement identifié comme la reine Isabelle de Castille, aujourd'hui à la Yale University Art Gallery de New Haven (huile sur panneau, 33,3 x 23,5 cm, 2020.37.4). Il provient de la collection de l'empereur allemand et roi de Prusse Frédéric III (1831-1888) et de son épouse Victoria, princesse royale (1840-1901) au Schloss Friedrichshof (château de Friedrichshof) à Kronberg im Taunus. Sa tenue est également similaire à celle visible dans le Fons Vitae et les traits du visage au portrait de l'impératrice par un suiveur de Titien de la collection royale anglaise, aujourd'hui au Charlecote Park, Warwickshire (NT 533873, inventaire de Charles II à Whitehall, numéro 223). Une autre peinture flamande intéressante au Museu de Arte Sacra de Funchal est une sainte Marie-Madeleine en forme de portrait, attribué à Jan Provoost (huile sur panneau, 216 x 120 cm, MASF29). Il provient de la même église que l'effigie d'Henrique Alemão et de son épouse - l'église Sainte-Marie-Madeleine de Madalena do Mar, fondée par Henrique. Ce grand panneau a été commandé par Isabel Lopes, selon son testament daté de 1524, destiné au maître-autel de l'église de Madalena do Mar. Selon les termes de son testament, la commande du tableau devait être achevée dans un délai maximum de deux ans après sa mort. Isabel Lopes était la dame d'honneur de Dona Maria de Noronha, épouse de Simão Gonçalves da Câmara, capitaine-major de Funchal. Elle était mariée à João Rodrigues de Freitas, originaire de l'Algarve et veuf de Senhorinha Anes qui, à son tour, était la veuve de Henrique Alemão. Exactement comme dans le triptyque de Notre-Dame de la Miséricorde de Provoost, c'est aussi une effigie d'un membre de la famille royale, et le visage de la femme ressemble fortement aux portraits d'Éléonore d'Autriche (1498-1558), troisième épouse du roi Manuel, par Joos van Cleve et son atelier (Museu Nacional de Arte Antiga - 1981 Pint, Kunsthistorisches Museum de Vienne - GG 6079 et Musée Condé - PE 98). Elle devint veuve en 1521. En tant que reine douairière du Portugal, elle se rendit à Xabregas (ou Enxobregas), où elle vécut presque comme une religieuse et quitta le Portugal en mai 1530 pour épouser le roi François Ier de France. À cette époque, la sœur cadette d'Éléonore, Catherine d'Autriche (1507-1578), qui épousa son cousin, le roi Jean III du Portugal (fils du roi Manuel I) en février 1525, était représentée en sainte Catherine d'Alexandrie dans un tableau par le peintre portugais Domingo Carvalho, qui a été envoyé à ses proches en Espagne (Musée du Prado à Madrid, P001320). Le mari d'Éléonore, le roi Manuel I a également été représenté dans plusieurs scènes religieuses par des peintres portugais, notamment dans la scène de la bénédiction de sainte Aukta par le pape Sirice du retable de sainte Aukta (Retábulo de Santa Auta) par le maître de Santa Auta, peut-être Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes, Garcia Fernandes ou plusieurs peintres, peints entre 1518-1525, fondés par la reine Éléonore de Viseu (1458-1525), sœur du roi Manuel, en tant que roi biblique David dans la Sainte Trinité du monastère de la Trinité à Lisbonne par Garcia Fernandes, peint en 1537, comme l'un des Mages dans l'Adoration des Mages du Monastère de Santos-o-Novo à Lisbonne par Gregório Lopes, peint entre 1540-1545, très probablement commandé par Jorge de Lencastre (1481-1550), Duc de Coimbra, cousin du roi Manuel Ier, tous trois au Musée National d'Art Ancien de Lisbonne, et enfin en saint Alexis dans la scène du Mariage de saint Alexis de la Sainte Maison de la Miséricorde à Lisbonne par Garcia Fernandes, créé en 1541, aujourd'hui au Museu de São Roque à Lisbonne. Pendant longtemps, ce dernier tableau a été identifié comme représentant le troisième mariage du roi Manuel Ier avec Éléonore d'Autriche et on pense maintenant qu'il ne représente qu'une scène religieuse. Les deux interprétations sont contestées par les historiens, cependant, personne ne tient compte du fait que les deux sont correctes. Comme dans le portrait déguisé d'Alemão, ici aussi il y a une scène secondaire de Marie-Madeleine pénitente, priant nue devant une grotte. De telles effigies nues étaient connues depuis l'Antiquité. « Pendant la période républicaine, la nudité et d'autres déguisements divins ainsi que la cuirasse étaient portés par les généraux et les politiciens en signe de réalisations exceptionnelles, voire surhumaines, mais pendant la période impériale, lorsqu'ils étaient affichés dans les espaces publics, ces costumes étaient réservés aux membres de la famille impériale et très peu de hauts fonctionnaires. Dans les maisons, les villas et les tombes des gens, d'autres règles s'appliquaient et les affranchis préféraient généralement l'apparence divine pour leurs statues funéraires » (d'après « A Companion to Roman Art. Roman Portraits » de Jane Feifer, p. 245). Après la mort de son beau favori et amant Antinoüs (vers 111-vers 130 après JC), l'empereur romain Hadrien (76-138) le déifia et fonda un culte organisé qui se répandit dans tout l'Empire. Le culte d'Antinoüs s'est avéré être l'un des cultes les plus durables et les plus populaires d'humains déifiés dans l'empire romain, et des événements ont continué à être fondés en son honneur longtemps après la mort d'Hadrien - « nous avons plus de portraits de statues d'Antinoüs que de n'importe qui d'autre dans l'antiquité sauf Auguste et Hadrien lui-même » (d'après « Mark Golden on Caroline Vout, Power and Eroticism », p. 64-66). Des sculptures nues et déguisées de ce gay divin se retrouvent dans les plus grands musées du monde, dont le Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire 148819 MNW). La Renaissance a « redécouvert » de nombreux aspects oubliés de la culture romaine, comme le concept de « nudité divine » ou les portraits déguisés. Léonard de Vinci a utilisé l'effigie de son amant et compagnon Gian Giacomo Caprotti da Oreno (1480-1524), plus connu sous le nom de Salaì, comme modèle pour son saint Jean Baptiste, Bacchus et Angelo incarnato (d'après « Leonardo da Vinci : l'Angelo incarnato & Salai ... » de Carlo Pedretti, Margherita Melani, Daniel Arasse, p. 201). Salaì, qui signifie « petit sale » ou « petit diable » et vient de l'arabe (d'après « The Renaissance in Italy: A History » de Kenneth Bartlett, p. 138), s'est dépeint comme Monna Vanna (Mona Lisa nue, Museo Ideale Leonardo da Vinci), presque comme une réminiscence du buste d'Antinoüs Mondragone, semblable à l'Athéna Lemnia (Musée du Louvre). Il s'est également représenté comme le Christ Rédempteur et saint Jean-Baptiste dans deux tableaux, maintenant à la Pinacothèque Ambrosiana de Milan (numéros d'inventaire 2686 et 98). Selon la théorie de Derek Bair (Discovering da Vinci), la célèbre Mona Lisa de Léonard est une anagramme de « Mon Salai » en français - « Léonard était connu pour les jeux de mots et de titres et la Joconde n'est pas différente. [...] Comme ils étaient deux hommes et qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant ensemble, ils en ont plutôt peint un ». D'autres chercheurs affirment également que l'image était principalement basée sur un jeune homme qui était l'apprenti et l'amant de Léonard (d'après « Was the 'Mona Lisa' Based on Leonardo's Male Lover? » de Sarah Cascone). Pourtant, la Renaissance était aussi une époque où la majorité des gens croyaient sans réserve aux canons traditionnels, de sorte que Copernic avec sa théorie selon laquelle le soleil, et non la terre, est le centre de l'univers (héliocentrisme copernicien) était considéré comme un idiot. Martin Luther a qualifié Copernic de cet idiot qui souhaitait « inverser toute la science de l'astronomie » (Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren, 1539) et il a été secondé par Philip Melanchthon, qui a cité la Bible au nom de la vision traditionnelle du monde (1549). En 1616, le Saint-Office a qualifié la théorie héliocentrique de « folle et absurde philosophiquement, et formellement hérétique » (d'après « Man and Nature in the Renaissance » d'Allen G. Debus, p. 98). De nombreuses œuvres d'art de valeur au Portugal ont été détruites lors d'horribles tremblements de terre (en 1531, 1755, 1761 à Lisbonne et en 1748 à Madère), mais beaucoup ont également été préservées. En Pologne, les guerres, les invasions et l'appauvrissement ultérieur du pays, lorsque de nombreuses peintures qui ont survécu ont été vendues, ont été beaucoup plus efficaces pour le dépouiller des peintures des soi-disant maîtres anciens européens, donc maintenant très peu d'œuvres originales commandées par le des clients de Pologne-Lituanie peuvent être vus. Parmi les quelques commandes survivantes des territoires de la Pologne d'aujourd'hui aux Pays-Bas figurent le polyptyque de Pruszcz de Colijn de Coter et l'autel de saint Renaud de Joos van Cleve (tous deux au Musée national de Varsovie), ainsi qu'un pentaptyque avec la Passion du Christ de l'atelier Jan de Molder (église de l'Assomption à Żukowo). Le groupe du Baptême du Christ du sculpteur néerlandais Nikolaus Gerhaert van Leyden dans la collégiale Saint-Florian de Cracovie était très probablement aussi une importation car son séjour en Pologne n'est pas confirmé. Éléonore d'Autriche mentionnée, avant d'épouser le roi Manuel et de devenir reine du Portugal, était candidate pour épouser le roi veuf Sigismond Ier. Son grand-père, l'empereur Maximilien Ier, par l'intermédiaire de Brzetysław Świchowski, a exhorté Sigismond à épouser Éléonore ou Bona, la nièce de sa seconde épouse Blanche-Marie Sforza, et pour se rencontrer à Vienne ou ailleurs à ce sujet, où Sigismond pourrait faire connaissance avec les deux princesses et décider de son choix. L'empereur aimerait également que le mariage ait lieu en sa présence, mais en attendant il demande à Sigismond une décision avant la Saint-Martin (11 novembre), car les concurrents sont nombreux pour les mains des princesses susmentionnées. Le roi écrivit des lettres aux sénateurs les plus importants, et parmi eux à Krzysztof Szydłowiecki, communiquant officiellement les propositions impériales et demandant leur avis. Pendant ce temps, Jan Boner, le żupnik de Wieliczka, avait déjà arrangé un portrait d'Éléonore. L'effigie plaît assez au roi, mais il doute qu'elle ait été peinte « de manière juste et honnête ». Le roi demande donc à Szydłowiecki de lui envoyer un autre portrait de la princesse, pour comparer les deux et ainsi se forger une opinion meilleure et plus véridique. Comme la princesse vivait aux Pays-Bas à l'époque (à la cour de sa tante à Malines), les deux doivent avoir été réalisées par des peintres néerlandais, bien qu'il ne soit pas exclu que Szydłowiecki ait embauché un autre peintre, de l'école allemande ou italienne, ou envoyé un peintre polonais. Le roi décida de choisir la princesse Éléonore et d'en informer l'empereur par l'intermédiaire de son envoyé Rafal Leszczyński. Il déclara également à Maximilien qu'en raison de la guerre avec Moscou, le mariage ne pouvait avoir lieu à l'été 1517. Néanmoins, en raison d' « obstacles imprévus » du côté des Habsbourg, ce mariage ne fut pas contracté, alors Sigismond a décidé d'épouser Bona Sforza, nièce de l'impératrice Blanche-Marie. Si le portrait d'Éléonore n'a plu qu'assez à Sigismond, alors le roi écrit au chancelier à propos du portrait de Bona qu'il l'a beaucoup aimé (bene nobis placet). Néanmoins, dans le pays, de nombreuses personnes étaient réticentes au projet de mariage de Sigismond. Le plus influent d'entre eux était l'archevêque Jan Łaski (1456-1531), qui aurait volontiers marié le roi à la princesse Anna de Mazovie. Il aurait reçu en cadeau 1 000 ducats pour avoir soutenu cette candidature de la mère de la princesse, la duchesse Anna Radziwill (1476-1522). Déjà en 1504, en tant que prince, alors qu'il était à Cracovie, Sigismond « fait peindre son portrait et ... l'envoya à Anna, duchesse de Mazovie » (d'après « Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki ... » de Jerzy Kieszkowski, tome 1, pp. 211-214, 715). Il a sans doute reçu les portraits de la duchesse et de ses filles. De telles effigies ont été fréquemment échangées, malheureusement presque toutes de l'époque jagellonne en Pologne-Lituanie ont été perdues ou oubliées.

Portrait d'Henrique Alemão (probablement Ladislas III Jagellon) et de sa femme Anes de Sá en saint Joachim et sainte Anne par le Maître de l'Adoration de Machico, peut-être Jan Joest van Calcar, années 1490 ou début du XVIe siècle, Museu de Arte Sacra à Funchal.

Panneau central du triptyque de Notre-Dame de la Miséricorde avec la reine Marie d'Aragon (1482-1517) en Madone et le roi Manuel Ier du Portugal (1469-1521) et des membres de sa famille comme donateurs par Jan Provoost, vers 1515, Museu Nacional de Arte Antiga à Lisbonne.

Portrait de l'Infante Isabelle de Portugal (1503-1539) par Jan Provoost, vers 1515-1517, Yale University Art Gallery à New Haven.

Détail du portrait d'Éléonore d'Autriche (1498-1558) en sainte Marie Madeleine par Jan Provoost, vers 1524-1526, Museu de Arte Sacra à Funchal.

La collection médiévale du Musée des Arts Décoratifs de Berlin détient trois trésors importants liés à la Pologne.