|

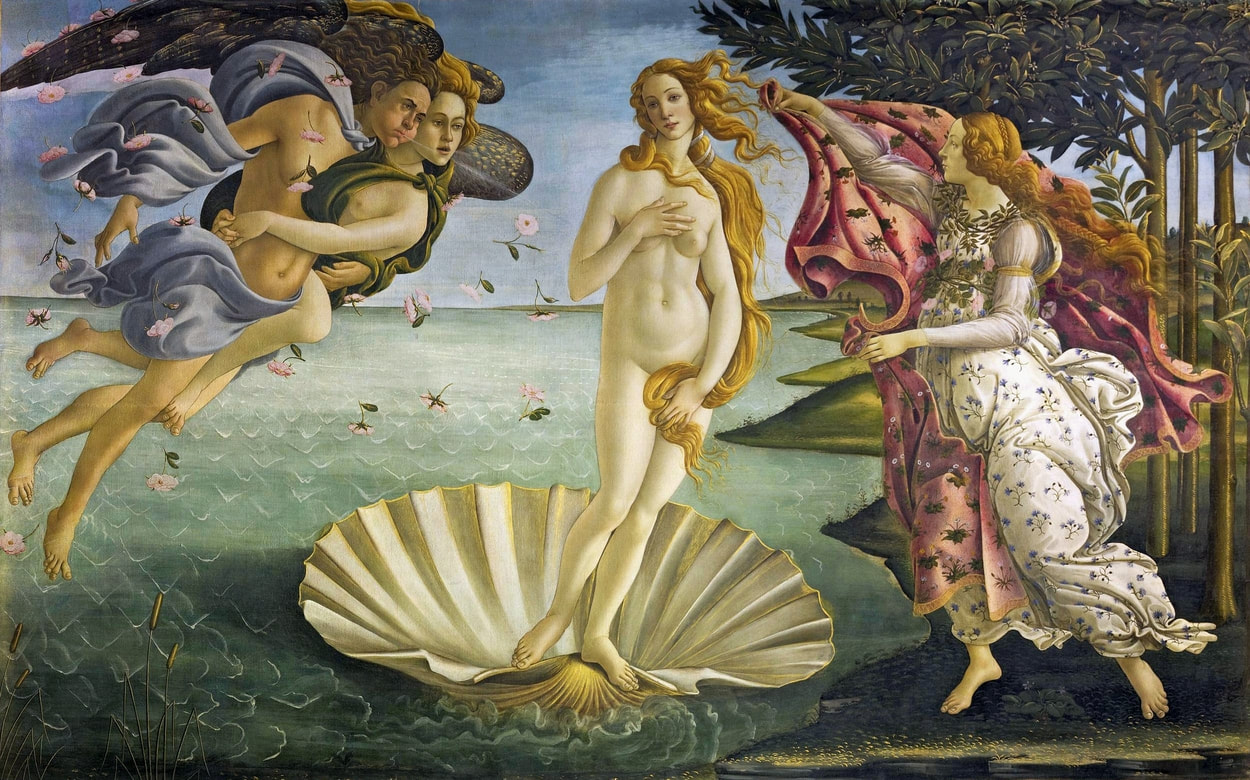

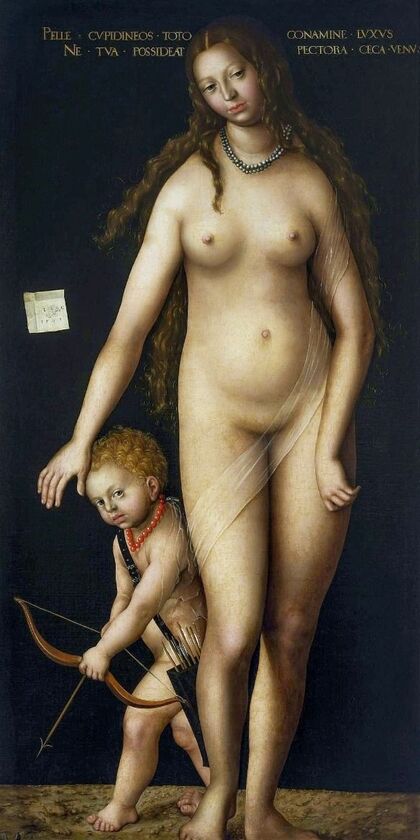

Pologne-Lituanie de la Renaissance - Le royaume de Vénus, déesse de l'amour, détruite par Mars, dieu de la guerre. Découvrez ses « Portraits oubliés », ses souverains et sa culture unique ...

Portraits oubliés - Introduction - partie A Portraits oubliés des Jagellon - partie I (1470-1505) Portraits oubliés des Jagellon - partie II (1506-1529) Portraits oubliés des Jagellon - partie III (1530-1540) Portraits oubliés des Jagellon - partie IV (1541-1551) Portraits oubliés des Jagellon - partie V (1552-1572) Portraits oubliés des Jagellon - partie VI (1573-1596) Portraits oubliés - Introduction - partie B Portraits oubliés des Vasa polonais - partie I (1587-1623) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie II (1624-1636) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie III (1637-1648) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie IV (1649-1668) Portraits oubliés des « rois compatriotes » (1669-1696)

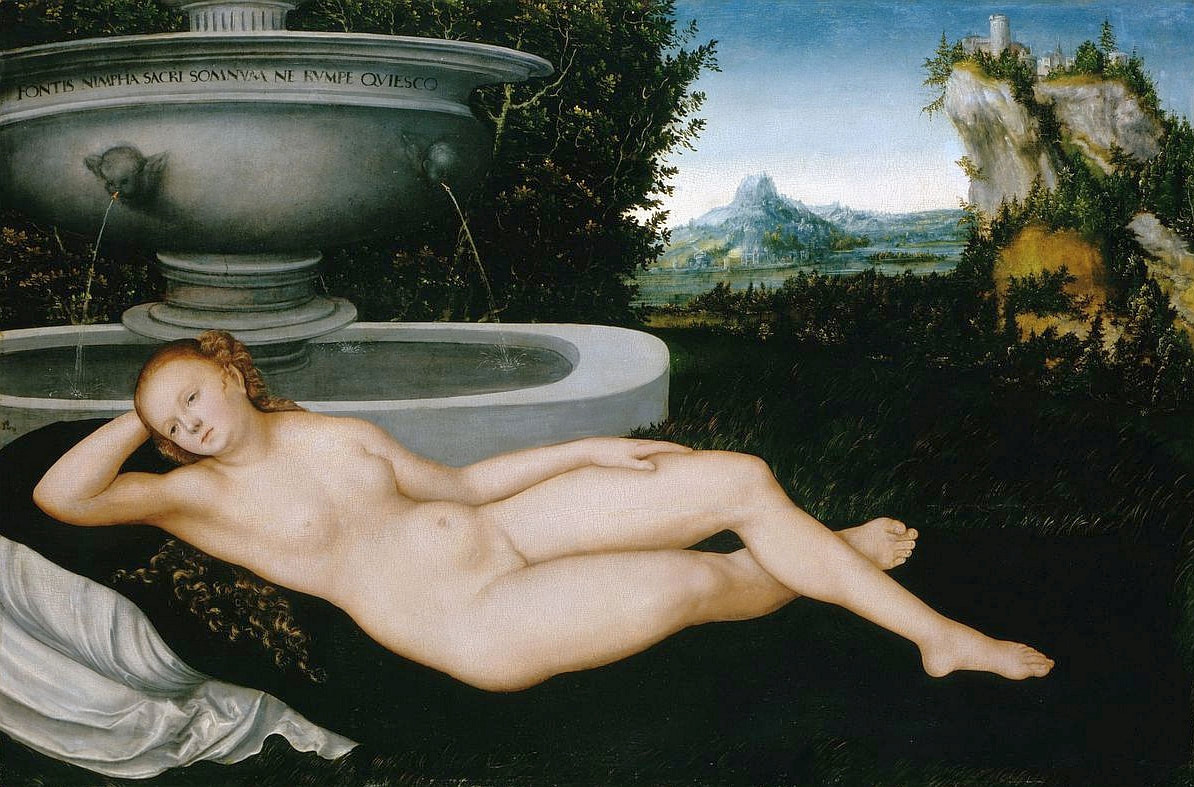

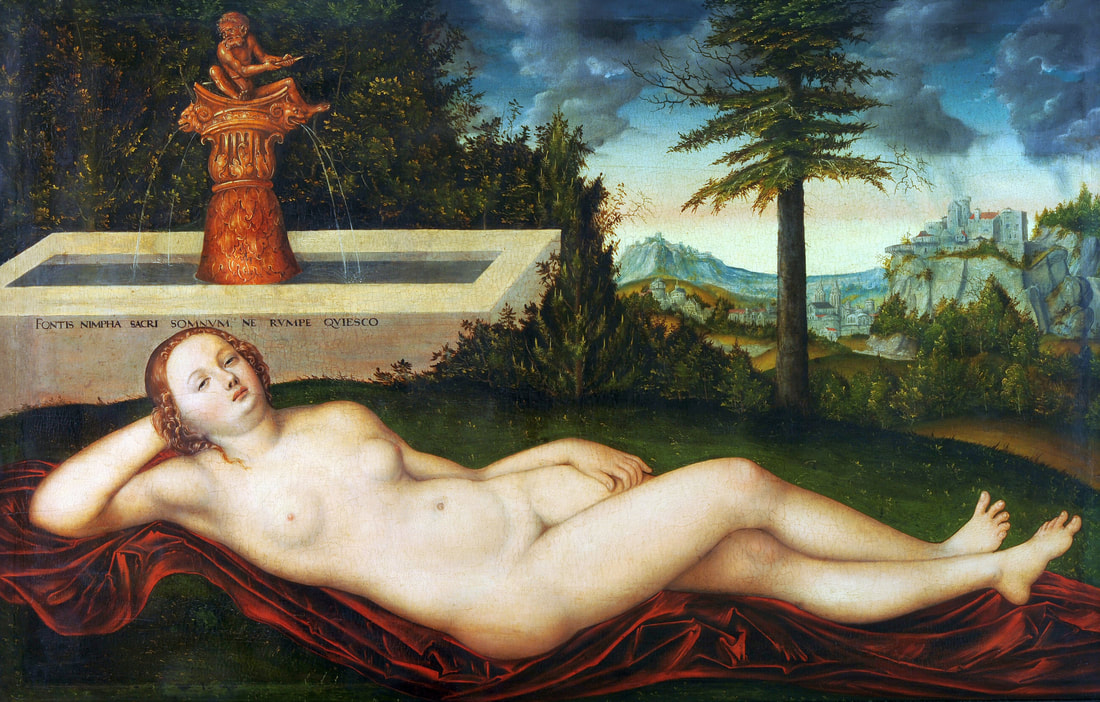

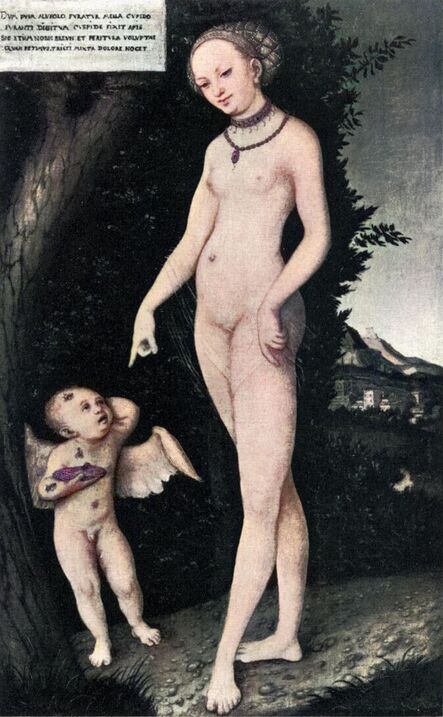

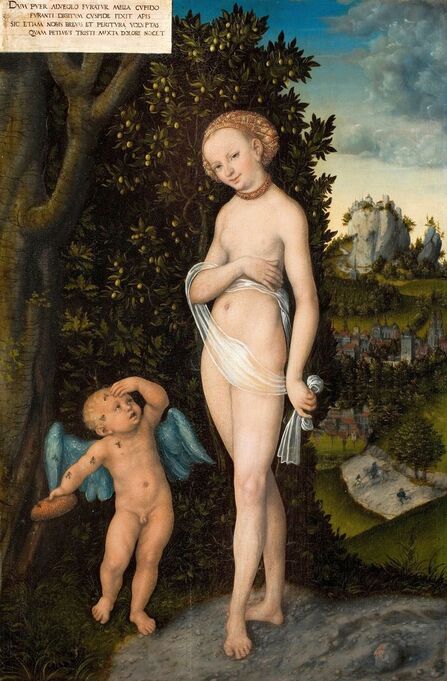

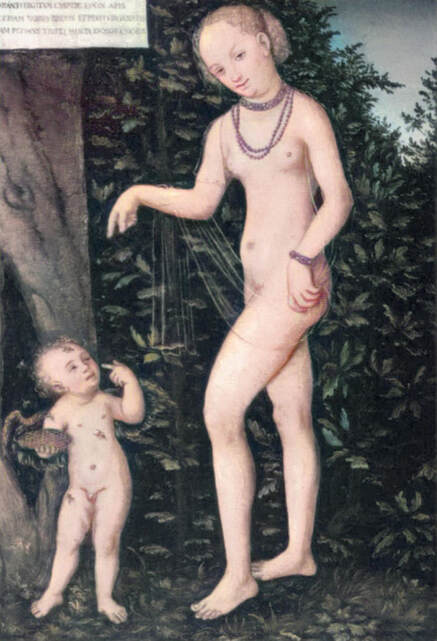

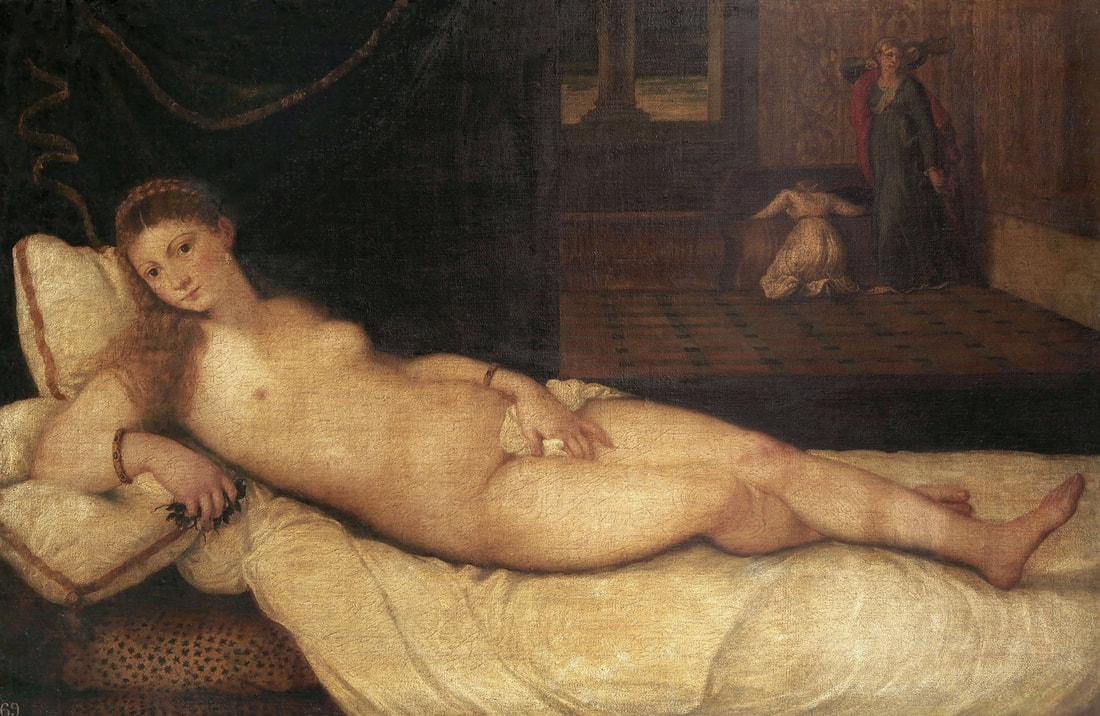

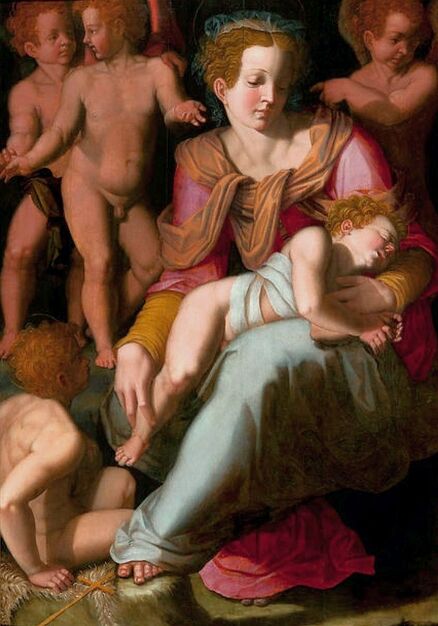

« Avant le déluge », c'est un ancien titre d'un tableau aujourd'hui identifié pour représenter la Fête du fils prodigue. Il a été peint par Cornelis van Haarlem, un peintre des Pays-Bas protestants, surtout connu pour ses œuvres très stylisées avec des nus à l'italienne, en 1615, lorsque le monarque élu de la République polono-lituanienne était un descendant des Jagellons - Sigismond III Vasa. Malgré d'énormes pertes dans les collections de peintures, l'œuvre de Cornelis van Haarlem est représentée de manière significative dans l'un des plus grands musées de Pologne - le Musée national de Varsovie, dont la majorité provient d'anciennes collections polonaises (trois de la collection de Wojciech Kolasiński : Adam et Eve, Mars et Vénus en amants, Vanitas et la Fête du fils prodigue de la collection de Tomasz Zieliński à Kielce).

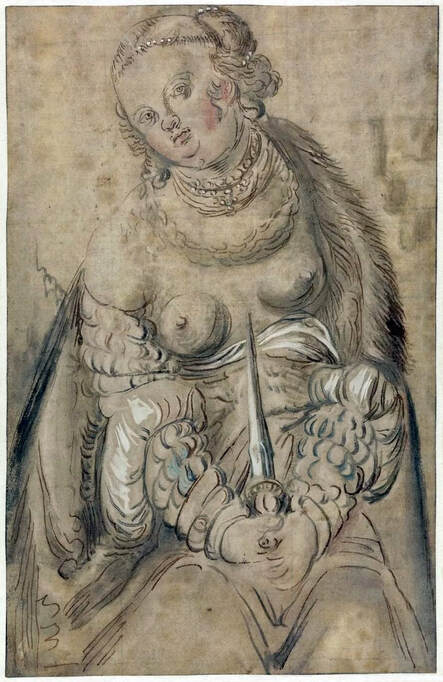

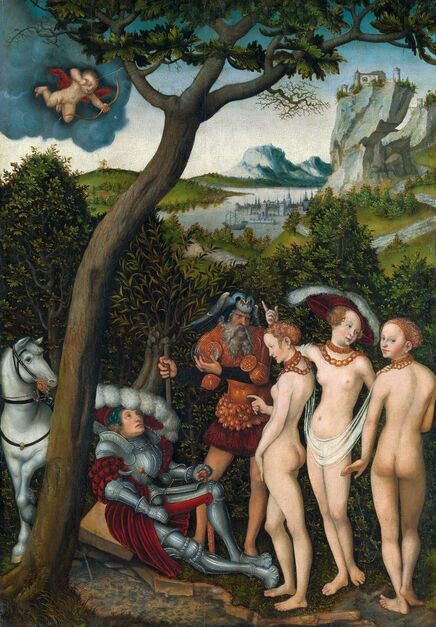

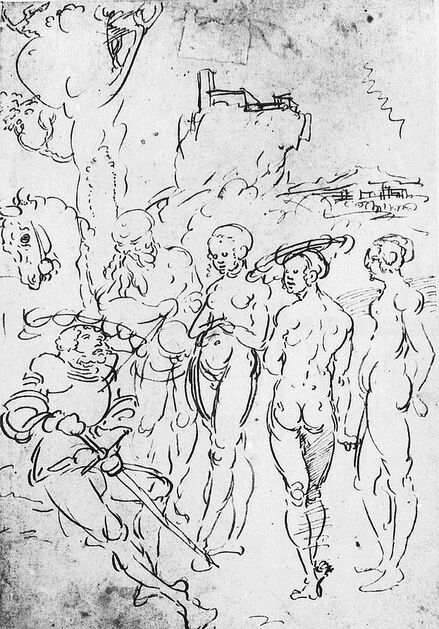

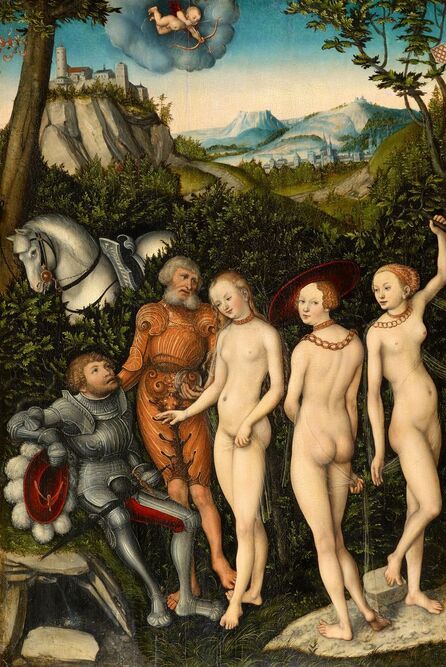

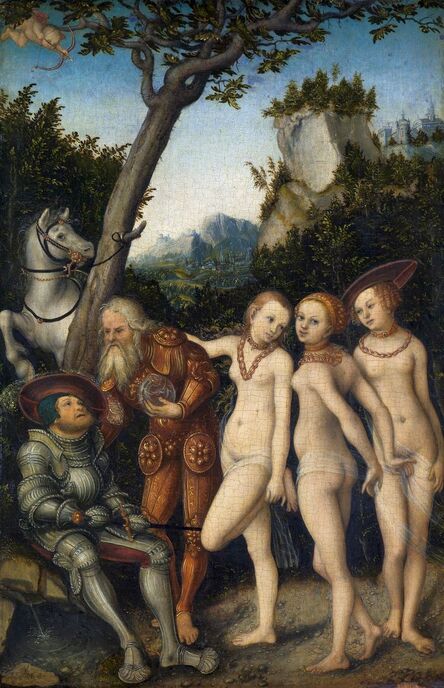

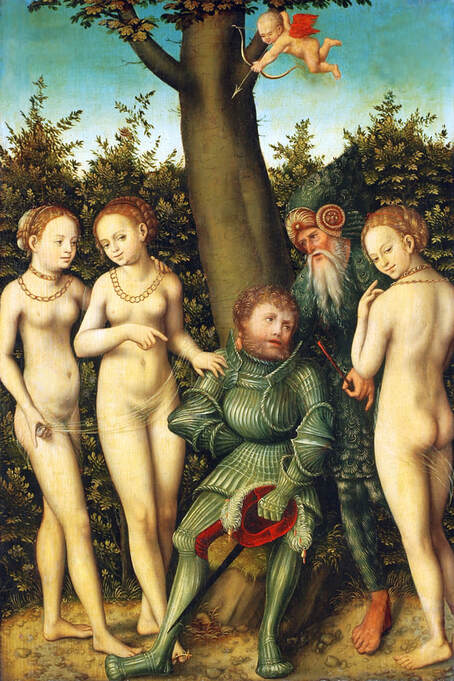

Malheureusement, son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc pas être associée sans équivoque à l'âge d'or de la Pologne-Lituanie, qui, presque comme dans la Bible, s'est terminée par le déluge (1655-1660), une punition pour les péchés, comme certains pourraient le croire, ou comme l'ouverture de la boîte de Pandore déchaînant le mal sur le monde. « Les Suédois et les Allemands notoires, pour qui le meurtre est un jeu, la violation de la foi est une plaisanterie, le pillage un plaisir, l'incendie volontaire, le viol des femmes et tous les crimes une joie, notre ville, détruite par de nombreuses contributions, ils ont détruit par le feu, ne laissant que la banlieue de Koźmin non brûlée », décrit les atrocités dans la ville de Krotoszyn, incendiée le 5 juillet 1656, un témoin oculaire - un auteliste, frère Bartłomiej Gorczyński (d'après « Lebenserinnerungen » de Bar Loebel Monasch, Rafał Witkowski, p. 16). Les descriptions de Vilnius détruite après le retrait des armées russes et cosaques, et d'autres villes de la République sérénissime, sont tout aussi terrifiantes. Les troupes polonaises ont répondu avec une impitoyabilité similaire, parfois aussi envers leurs propres propres citoyens, qui ont collaboré avec les envahisseurs ou ont été accusées de collaboration. L'invasion s'est accompagnée d'épidémies liées aux marches de diverses armées, de la destruction de l'économie, exacerbation des conflits et des divisions sociales et ethniques. Une apocalypse inimaginable, envoyée non par Dieu mais par la cupidité humaine. La guerre devrait être une relique oubliée du passé, mais malheureusement ce n'est toujours pas le cas. Un autre tableau conservé au Musée national de Varsovie rappelle ces événements. Ce petit tableau (huile sur cuivre, 29,6 x 37,4 cm, numéro d'inventaire 34174) a très probablement été réalisé par Christian Melich, peintre de la cour des Vasa polono-lituaniens, actif à Vilnius entre 1604 et 1655 (de style similaire à la Reddition de Mikhaïl Chéine au Musée National de Cracovie, MNK I-12) ou autre peintre flamand. On pensait initialement qu'il représentait le roi Jean II Casimir Vasa après la bataille de Berestetchko en 1651, mais les traits distinctifs d'un homme à cheval ont permis de l'identifier avec une grande certitude comme étant Charles X Gustave le « brigand de l'Europe », comme on l'appelait dans la République polono-lituanienne, « qui était capable de déclencher des horreurs de guerre dans n'importe quelle partie du vieux continent » (d'après « Acta Universitatis Lodziensis : Folia historica », 2007, p. 56), et le sujet comme son triomphe sur le pays. Des personnifications féminines de la République, très probablement la Pologne, la Lituanie et la Ruthénie (ou la Prusse) comme trois déesses du Jugement de Pâris, rendent hommage au « brigand de l'Europe » soutenu par Mars et Minerve et piétinant les ennemis polonais en costumes nationaux. Une des femmes (Vénus-Pologne) offre la couronne et un putto ou Cupidon offre le symbole de la Pologne, l'Aigle blanc. Mars, l'épée dégainée, regarde l'humble femme. Les événements dramatiques changent non seulement les individus mais aussi des nations entières.

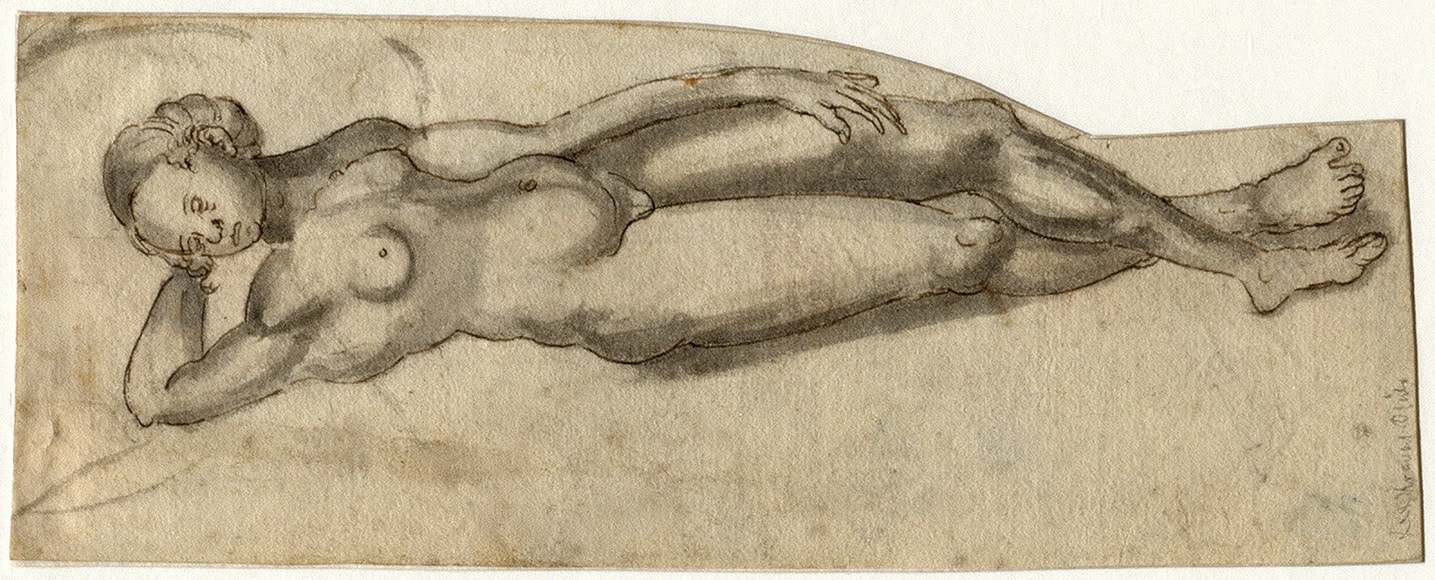

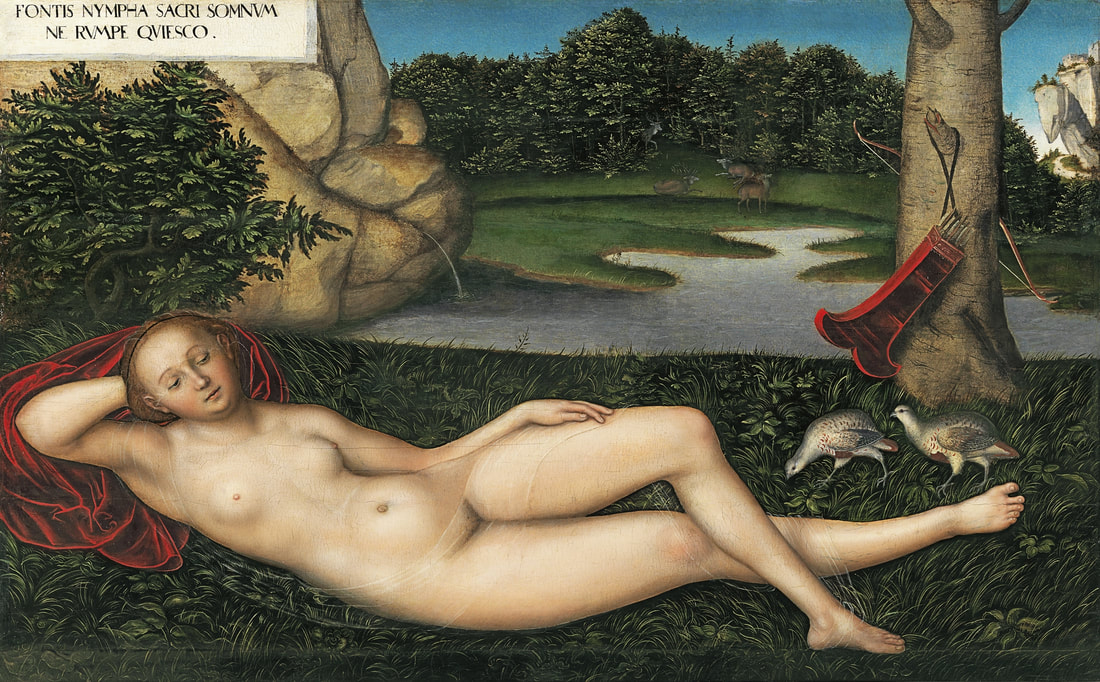

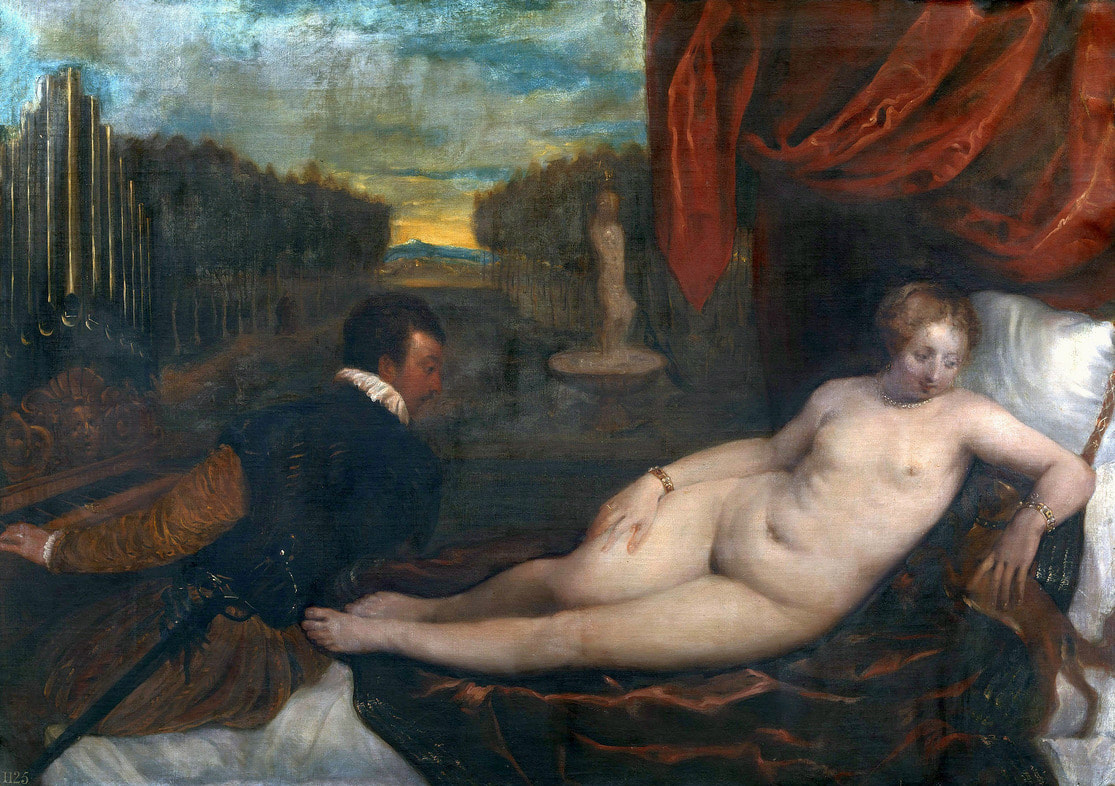

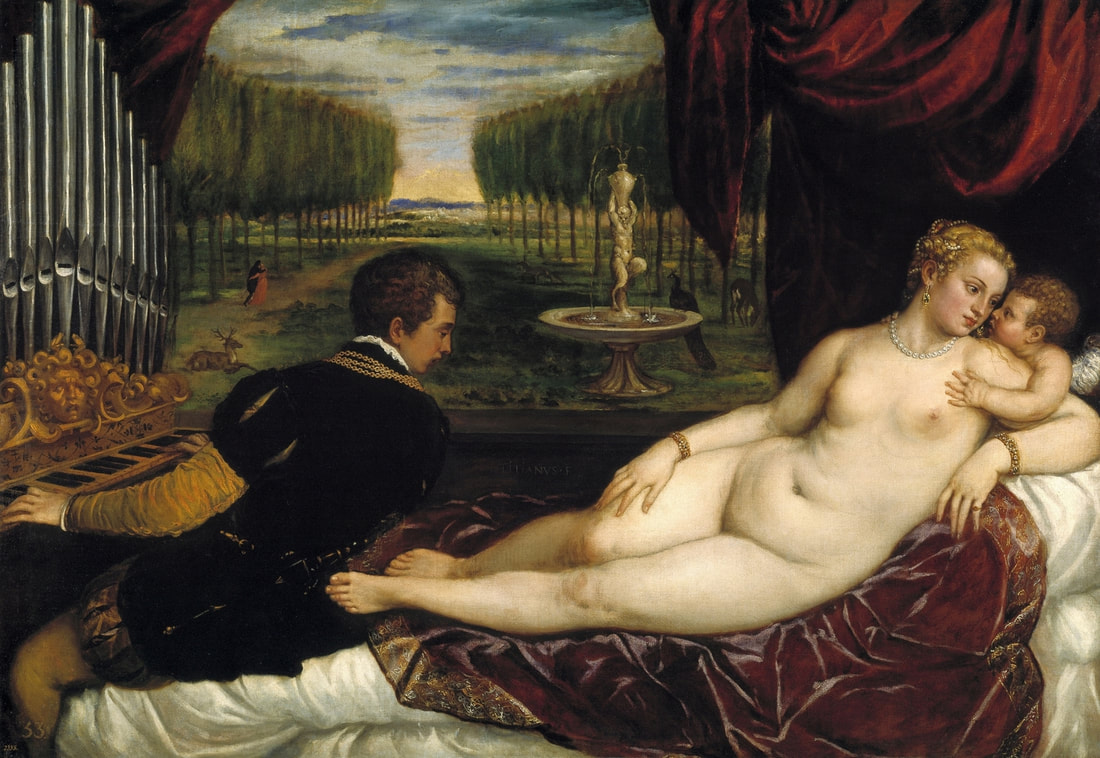

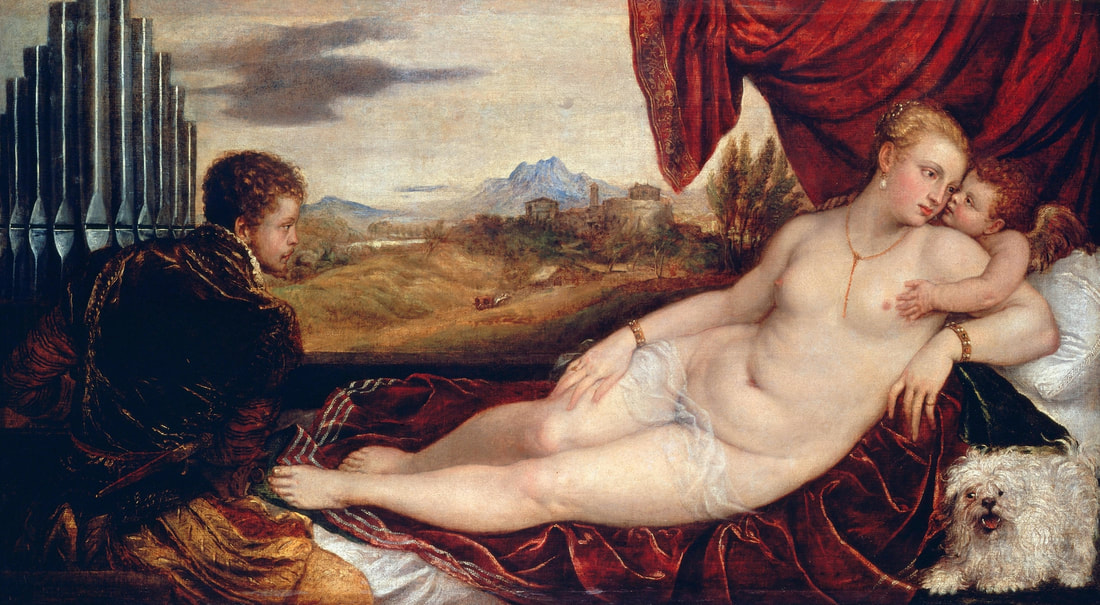

Mars et Vénus amoureux (Mars désarmé par Vénus) par Cornelis van Haarlem, 1609, Musée national de Varsovie.

Fête du fils prodigue (Avant le déluge) par Cornelis van Haarlem, 1615, Musée national de Varsovie.

Triomphe de Charles X Gustave le « brigand de l'Europe » sur la République polono-lituanienne par le peintre flamand, très probablement Christian Melich, vers 1655, Musée national de Varsovie.

Bibliographie et mentions légales. La majorité des faits historiques dans les « Portraits oubliés » et les informations sur les œuvres d'art sont facilement vérifiables sur des sources fiables disponibles sur Internet, sinon je vous invite à visiter les Bibliothèques nationales de Pologne - personnellement ou virtuellement (Polona). La majorité des traductions, si elles ne sont pas spécifiquement attribuées à quelqu'un d'autre dans le texte ou les sources citées, sont ma création. Les peintures originales reproduites dans « Portraits oubliés » sont considérées comme étant dans le domaine public (reproduction photographique fidèle d'une œuvre d'art originale en deux dimensions, droit d'auteur d'une durée de vie de 100 ans ou moins après la mort de l'auteur) conformément à la loi internationale sur le droit d'auteur (photos de photothèques accessibles au public, sites web d'institutions concernées, mes propres photos et scans de diverses publications avec crédit au propriétaire), cependant, tous ont été retouchés et améliorés sans interférence significative avec la qualité de l'œuvre originale, si possible (Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé, CC BY-SA 3.0). Toutes les interprétations, identifications et attributions, non spécifiquement attribuées à d'autres auteurs dans le texte ou les sources citées, doivent être considérées comme ma paternité - Marcin Latka (Artinpl).

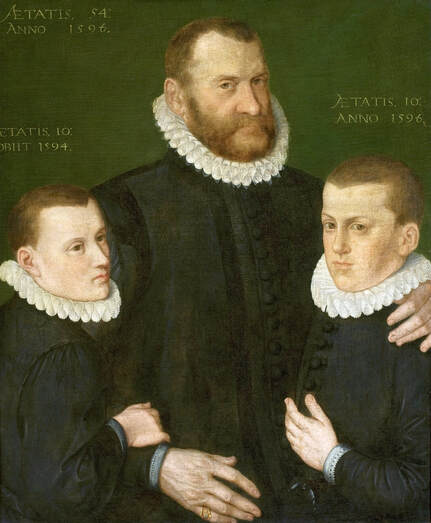

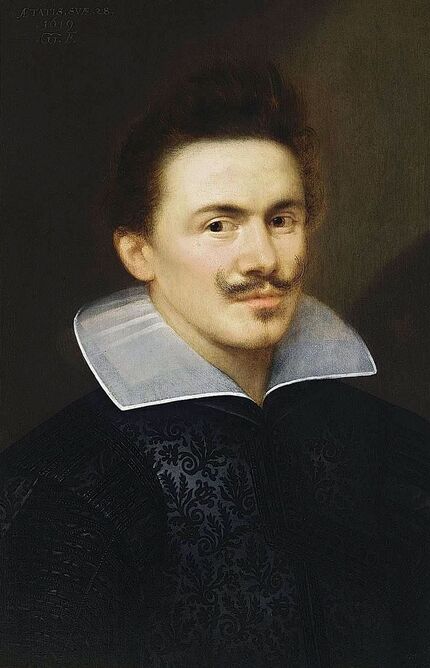

La majorité des effigies confirmées des derniers Jagellons polono-lituaniens sont des portraits officiels et populaires appartenant à l'école de peinture du Nord. Tout comme aujourd'hui dans certains pays, au XVIe siècle, les gens voulaient avoir chez eux un portrait de leur monarque. Ces effigies étaient souvent idéalisées, simplifiées et inscrites en latin, qui était une langue officielle, à part le ruthène et le polonais, du pays multiculturel. Ils ont fourni la titulature officielle (Rex, Regina), les armoiries et même l'âge (ætatis suæ). Les peintures privées et dédiées à la classe supérieure étaient moins directes. Les peintres opéraient avec un ensemble complexe de symboles, qui étaient clairs à l'époque, mais qui ne sont pas si évidents aujourd'hui.

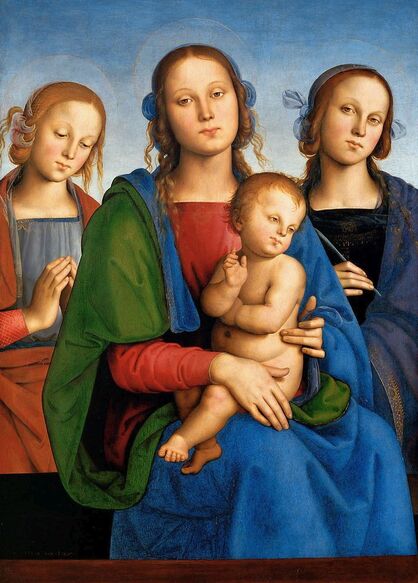

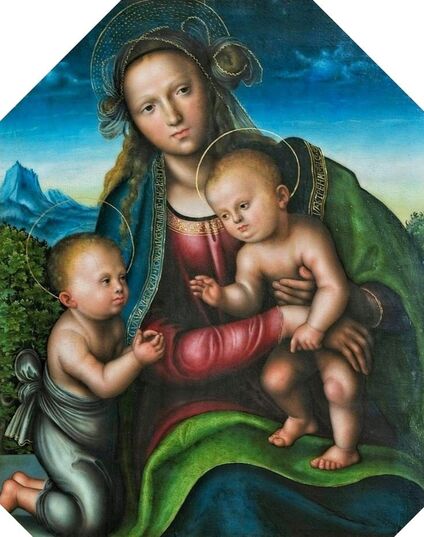

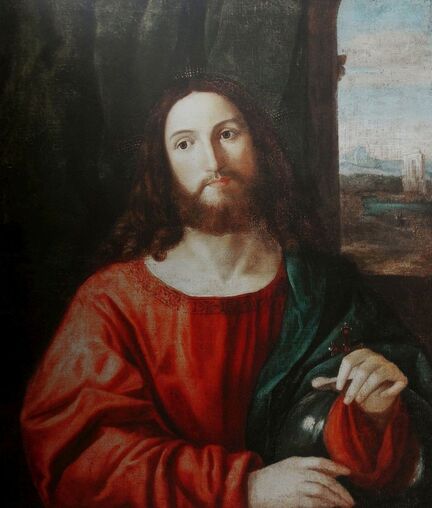

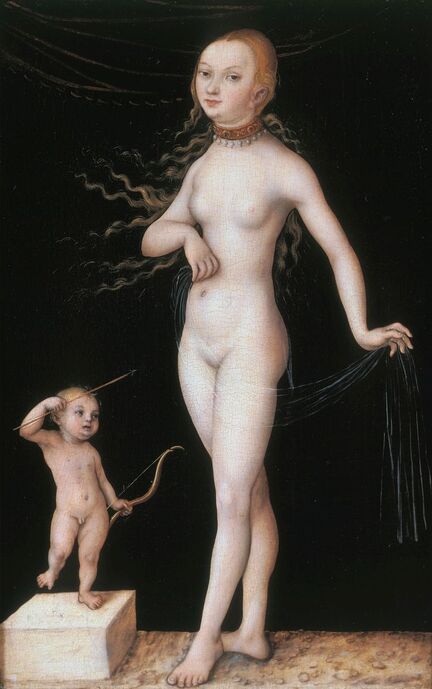

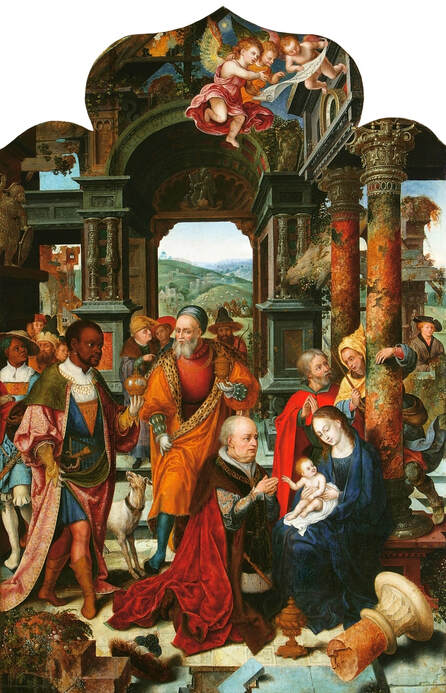

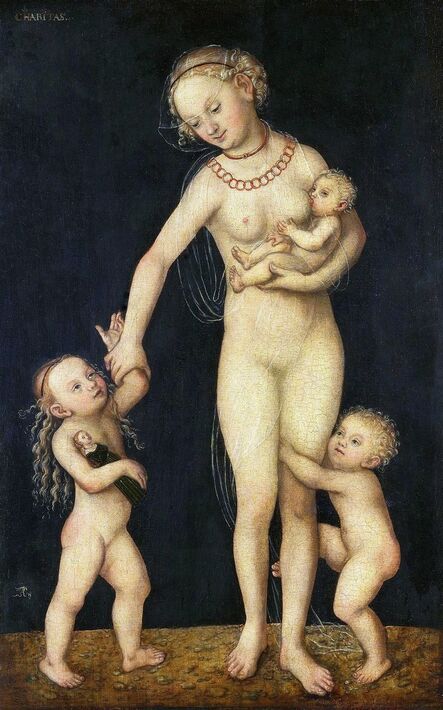

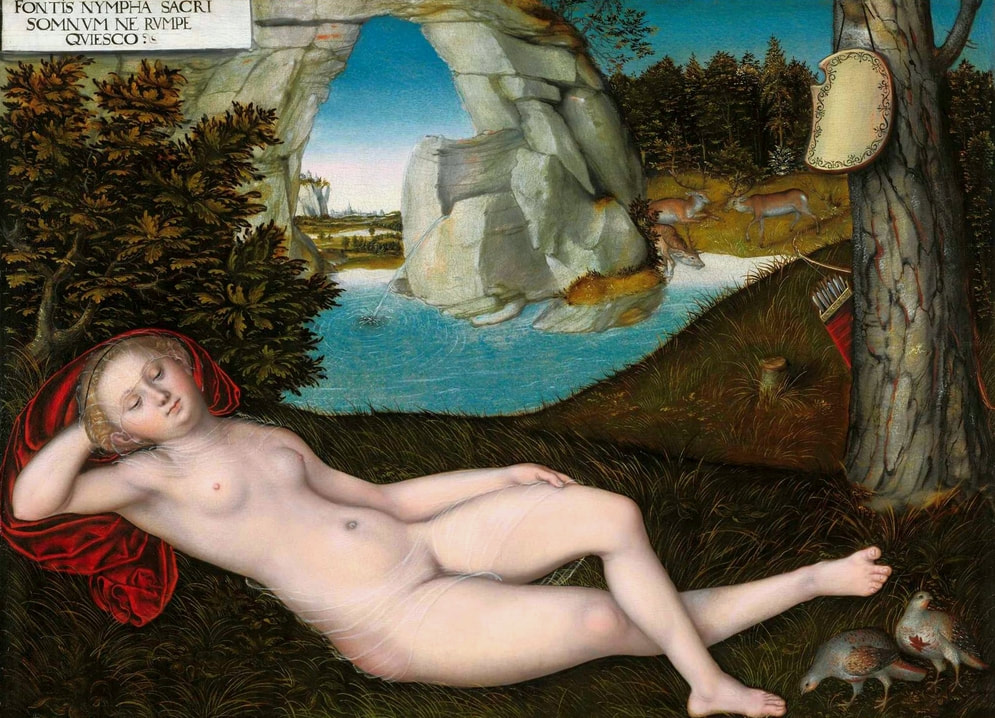

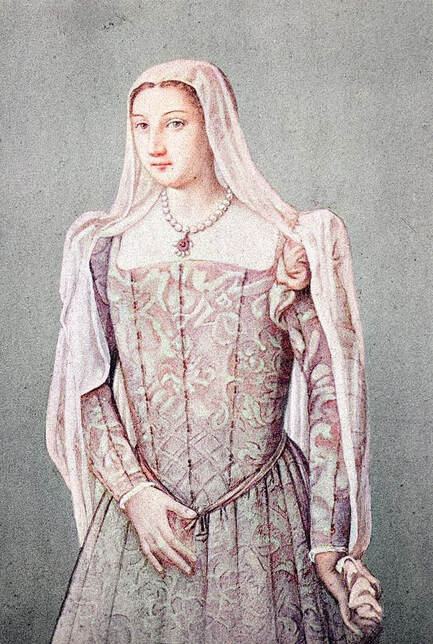

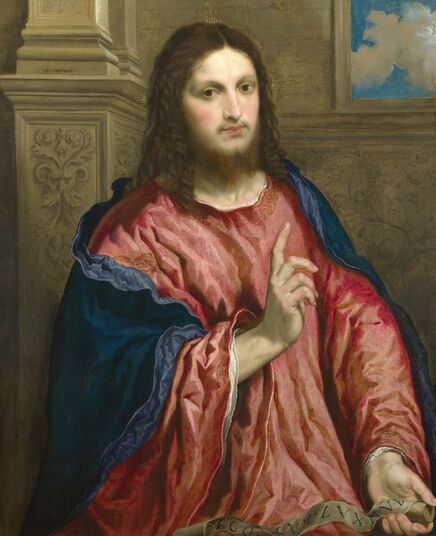

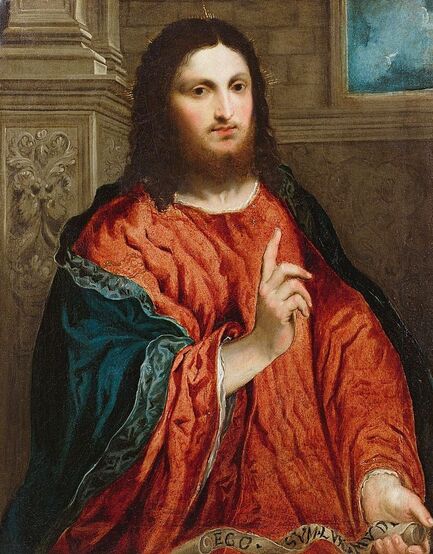

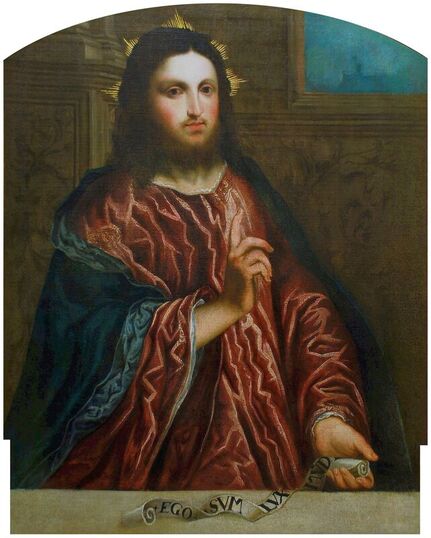

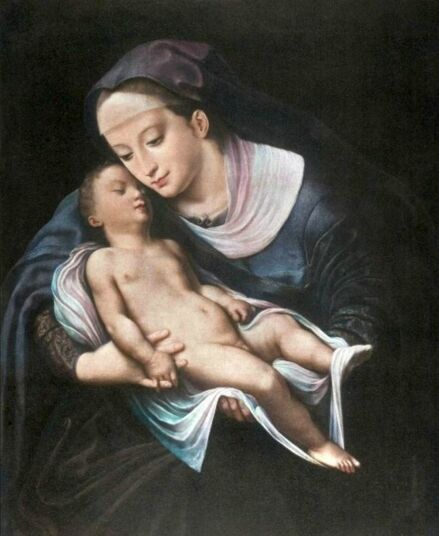

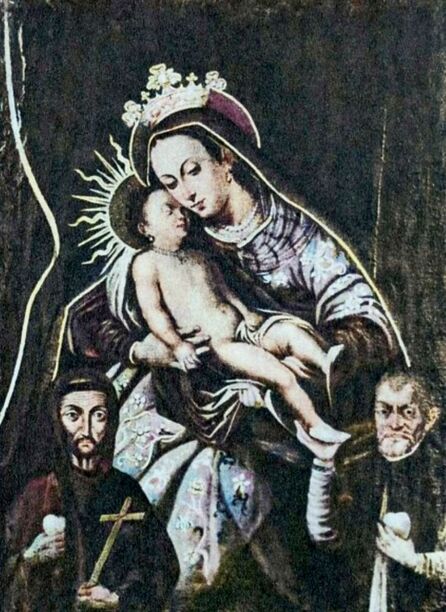

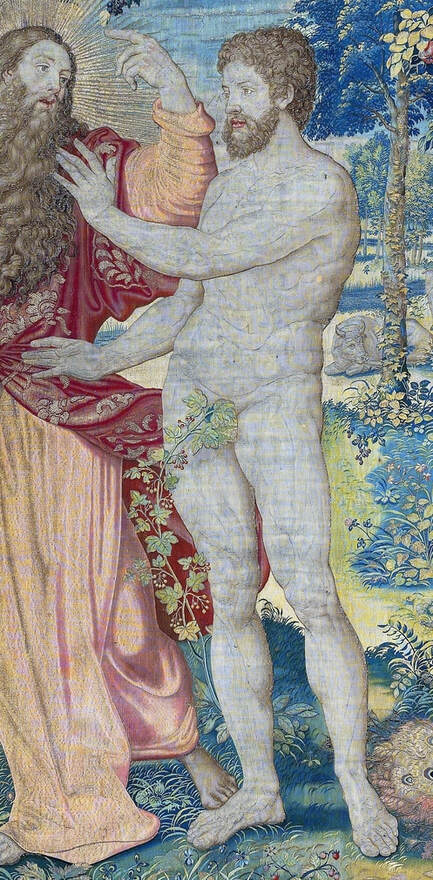

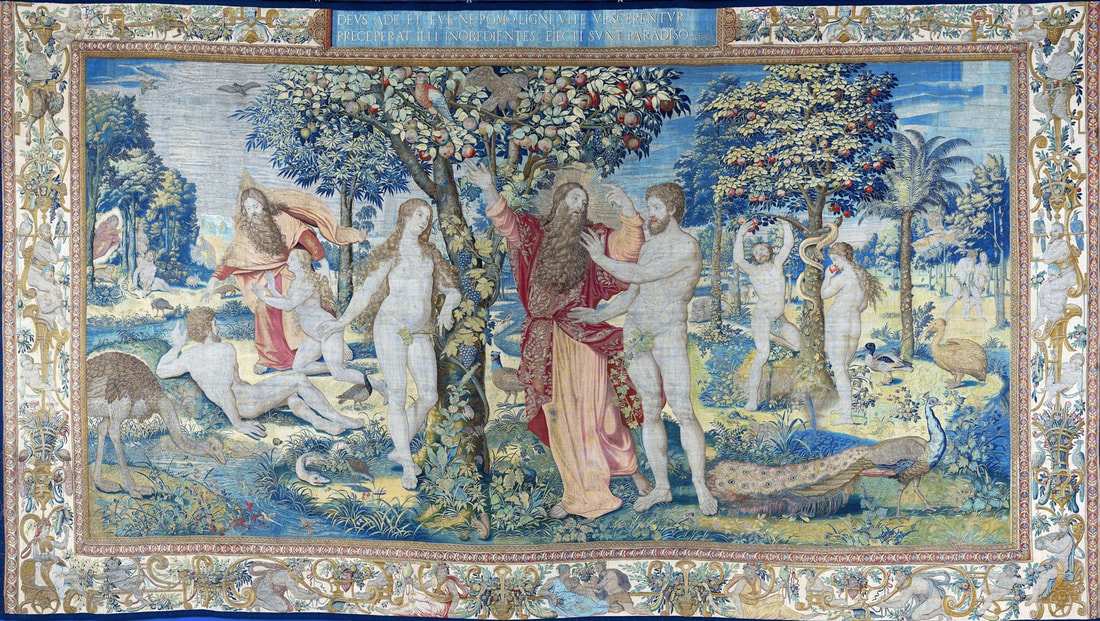

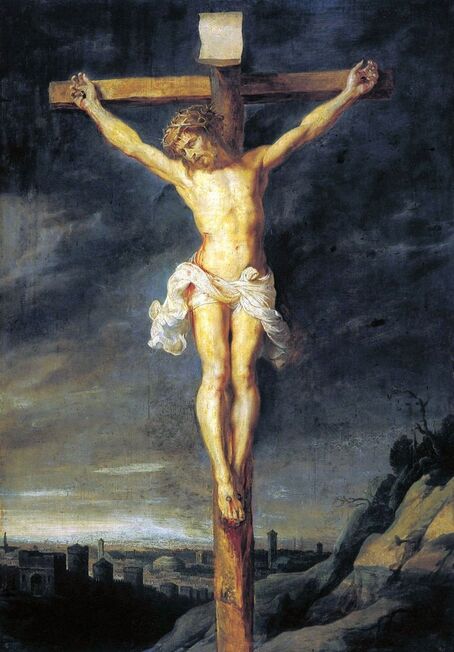

Depuis le tout début de la monarchie jagellonne en Pologne-Lituanie, l'art s'est caractérisé par le syncrétisme et une grande diversité, ce qu'illustrent le mieux les églises et chapelles fondées par les Jagellon. Ils ont été construits dans un style gothique avec des arcs en ogive et des voûtes d'ogives typiques et décorés de fresques russo-byzantines, rejoignant ainsi les traditions occidentales et orientales. Peut-être que les plus anciens portraits du premier monarque jagellonien - Jogaila de Lituanie (Ladislas II Jagellon) sont ses effigies dans la chapelle gothique de la Sainte Trinité au château de Lublin. Ils ont été commandés par Jogaila et créés par le maître ruthène Andreï en 1418. Sur l'un, le roi était représenté comme un chevalier à cheval et sur l'autre comme un donateur agenouillé devant la Vierge Marie. La voûte était ornée de l'image du Christ pantocrator au-dessus des armoiries des Jagiellon (croix Jagellonne). Des peintures murales similaires ont été créées pour Jogaila par le prêtre orthodoxe Hayl vers 1420 dans le chœur gothique de la cathédrale de Sandomierz et pour son fils Casimir IV Jagellon dans la chapelle Sainte-Croix de la cathédrale de Wawel par des peintres de Pskov en 1470. Le portrait de Jogaila comme l'un des mages dans la chapelle Sainte-Croix mentionnée (Adoration des Mages, section du triptyque de Notre-Dame des Douleurs) est attribué à Stanisław Durink, dont le père est venu de Silésie, et son monument funéraire en marbre dans la cathédrale de Wawel aux artistes du nord de l'Italie. Maîtrisant parfaitement le latin et les autres langues de l'Europe médiévale et de la Renaissance, les Polonais, les Lituaniens, les Ruthènes, les Allemands et d'autres groupes ethniques du pays multiethnique, ont voyagé dans différents pays d'Europe occidentale, donc diverses modes, même les plus étranges, comme les effigies du Christ aux trois visages ou effigies de sainte Wilgeforte barbue et crucifiée, ont facilement pénétré la Pologne-Lituanie. Les portraits déguisés, en particulier les images sous les traits de la Vierge Marie, étaient populaires dans différentes parties de l'Europe depuis au moins le milieu du XVe siècle (par exemple, les portraits d'Agnès Sorel, Bianca Maria Visconti et Lucrezia Buti). Souvent, les dirigeants impopulaires et leurs épouses ou maîtresses étaient représentés comme des membres de la Sainte Famille ou des saints. Cela a naturellement conduit à la frustration et parfois la seule réponse possible était la satire. Le diptyque du peintre flamand anonyme, très probablement Marinus van Reymerswaele, des années 1520 (Musée Wittert à Liège, numéro d'inventaire 12013), faisant référence aux diptyques de Hans Memling, Michel Sittow, Jehan Bellegambe, Jan Provoost, Jan Gossaert et d'autres peintres est évidemment une critique satirique de ces représentations. Au lieu des joues roses d'une « vierge » tenant une fleur d'oeillet rouge, symbole d'amour et de passion, le spectateur curieux verra des joues brunes et un chardon, symbole de la douleur terrestre et du péché. Dans un diptyque de 1487 de Hieronymus Tscheckenburlin du peintre allemand, la vierge rose est remplacée par un squelette en décomposition - memento mori (Kunstmuseum Basel). Parfois aussi, des scènes historiques étaient représentées sous un déguisement mythologique ou biblique ou dans un entourage fantastique. C'est le cas d'un tableau représentant le siège du château de Malbork en 1454 vu de l'ouest - l'un des quatre tableaux de Martin Schoninck, commandés vers 1536 par la Confrérie de Malbork pour être accrochés au-dessus du banc de la Confrérie dans la cour d'Artus à Gdańsk. Pour souligner la victoire de Gdańsk et de la monarchie Jagellonne sur l'Ordre Teutonique, le tableau est accompagné de l'histoire de Judith, une simple femme qui a vaincu un ennemi supérieur, et des effigies du Christ Salvator Mundi et de la Vierge à l'Enfant (perdues pendant la Seconde Guerre mondiale). La popularité des « Métamorphoses » et d’autres œuvres du poète romain Ovide (43 avant J.C. – 17/18 après J.C.) a également contribué à la popularité des portraits déguisés. Le poète vivait parmi les Sarmates, ancêtres légendaires des nobles de Pologne-Lituanie, et était donc considéré comme le premier poète national (comparer « Ovidius inter Sarmatas » de Barbara Hryszko, p. 453, 455). Dans les « Métamorphoses », il traite de la transformation en différents êtres, du déguisement, de l'illusion et de la tromperie, ainsi que de la déification de Jules César et d'Auguste puisque les deux dirigeants font remonter leur lignée à travers Énée jusqu'à Vénus, qui « se frappa son sein des deux mains, et a essayé de cacher César dans un nuage » pour tenter de le sauver des épées des conspirateurs. La Pologne-Lituanie était le pays le plus tolérant de l'Europe de la Renaissance, où dans les premières années de la Réforme, de nombreuses églises servaient simultanément de temples protestants et catholiques. Il n'y a pas de sources connues concernant l'iconoclasme organisé, connu d'Europe occidentale, dans la plupart des cas, des œuvres d'art ont été vendues, lorsque les églises ont été complètement reprises par les dénominations réformées. Les différends sur la nature des images sont restés principalement sur le papier - le prédicateur calviniste Stanisław Lutomirski a qualifié l'icône de Jasna Góra de la Vierge noire de « table d'idolâtrie », « une planche de Częstochowa » qui constituait les portes de l'enfer, et il a décrit l'adoration comme adultère et Jakub Wujek a réfuté les accusations d'iconoclastes, affirmant qu' « ayant jeté les images du Seigneur Christ, ils les remplacent par des images de Luther, Calvin et leurs catins » (d'après « Ikonoklazm staropolski » de Konrad Morawski). Contrairement à d'autres pays où des effigies de « La Madone déchue aux gros seins », des images nues ou à moitié nues de saints ou des portraits déguisés dans des églises et des lieux publics ont été détruits par des foules protestantes, en Pologne-Lituanie, de tels incidents étaient rares. Avant le Grand Iconoclasme, de nombreux temples étaient remplis de nudité et de soi-disant falsum dogma apparus lors du Concile de Trente (vingt-cinquième session du Tridentium, les 3 et 4 décembre 1563), ce qui « ne signifie pas tant une vue hérétique, mais un manque d'orthodoxie du point de vue catholique. L'iconographie devait être nettoyée des erreurs telles que la lasciveté (lascivia), la superstition (superstitio), le charme éhonté (procax venustas), et enfin le désordre et l'insouciance » (d'après « O świętych obrazach » de Michał Rożek). La « nudité divine » de la Rome antique et de la Grèce, redécouverte par la Renaissance, a été bannie des églises, cependant de nombreuses belles œuvres d'art ont été conservées - comme les crucifix nus de Filippo Brunelleschi (1410-1415, Santa Maria Novella à Florence), de Michel-Ange (1492, Église de Santo Spirito à Florence et une autre d'environ 1495, Musée du Bargello à Florence) et par Benvenuto Cellini (1559-1562, Basilique de l'Escorial près de Madrid). La nudité dans le Jugement dernier de Michel-Ange (1536-1541, Chapelle Sixtine) a été censurée l'année suivant la mort de l'artiste, en 1565 (d'après « Michelangelo's Last Judgment - uncensored » de Giovanni Garcia-Fenech). Dans cette fresque presque tout le monde est nu ou à moitié nu. Daniele da Volterra a couvert la nudité la plus controversée des corps nus musclés principalement masculins (les femmes de Michel-Ange ressemblent plus à des hommes avec des seins, car l'artiste avait passé trop de temps avec des hommes pour comprendre la forme féminine), ce qui a valu à Daniele le surnom Il Braghettone, le « faiseur de culottes ». Il a épargné quelques effigies féminines et des scènes manifestement homosexuelles parmi les Justes (deux jeunes hommes s'embrassant et un jeune homme baisant la barbe d'un vieil homme et deux jeunes hommes nus dans un baiser passionné). Les dispositions de Trente atteignirent la Pologne par ordonnances administratives et furent acceptées au synode provincial de Piotrków en 1577. Le synode diocésain de Cracovie, convoqué par l'évêque Marcin Szyszkowski en 1621, traita des questions d'art sacré. Les résolutions du synode ont été un événement sans précédent dans la culture artistique de la République polono-lituanienne. Publiés au chapitre LI (51) intitulé « Sur les images sacrées » (De sacris imaginibus) des Reformationes generales ad clerum et populum ..., ils ont créé des lignes directrices pour le canon iconographique de l'art sacré. Les images saintes ne pouvaient pas avoir de traits de portrait, des images du Adam et Eve nus, sainte Marie-Madeleine à moitié nue ou embrassant une croix dans une tenue obscène et multicolore, sainte Anne aux trois maris, la Vierge Marie peinte ou sculptée dans des vêtements trop profanes, étrangers et indécents doivent être retirés des temples, car ils contiennent de faux dogmes, donnent aux gens simples l'occasion de tomber dans des erreurs dangereuses ou sont contraires à l'Écriture. Cependant, les interdictions n'ont pas été trop respectées, car des représentations de la Sainte Famille, comptant plus de vingt personnes, dont les frères et sœurs du Christ, ont été conservées dans le vaste diocèse de Cracovie (d'après « O świętych obrazach » de Michał Rożek). La Contre-Réforme victorieuse et la Réforme victorieuse ont opposé la luxure éhontée et le charme éhonté et une sorte de paganisme (d'après « Barok : epoka przeciwieństw » de Janusz Pelc, p. 186), mais les responsables de l'église ne pouvaient pas interdire la « nudité divine » des maisons laïques, et les effigies nues de saints étaient encore populaires après le Concile de Trente. Beaucoup de ces peintures ont été acquises par des clients de la République à l'étranger, aux Pays-Bas, à Venise et à Rome, comme, très probablement, la Madone aux gros seins de Carlo Saraceni de la collection Krosnowski (Musée national de Varsovie, M.Ob.1605 MNW). C'était l'époque de la mortalité infantile et maternelle élevée, de la médecine moins développée, du manque de soins de santé publics, où les guerres et les épidémies ravageaient de grandes parties de l'Europe. Par conséquent, la virilité et la fertilité étaient considérées par beaucoup comme un signe de la bénédiction de Dieu (d'après « Male Reproductive Dysfunction », éd. Fouad R. Kandeel, p. 6). En 1565, Flavio Ruggieri de Bologne, qui accompagnait Giovanni Francesco Commendone, légat du pape Pie IV en Pologne, décrivit le pays dans le manuscrit conservé à la Bibliothèque vaticane (Ex codice Vatic. inter Ottobon. 3175, n° 36) : « La Pologne est assez bien habitée, surtout la Mazovie, dans d'autres parties il y a aussi des villes et des villages denses, mais tous en bois, comptant jusqu'à 90 000 d'entre eux au total, dont la moitié appartient au roi, l'autre moitié à la noblesse et clergé, les habitants hors noblesse sont un demi-million et quart, c'est-à-dire deux millions et demi de paysans et un million de citadins. [...] Même les artisans parlent le latin, et il n'est pas difficile d'apprendre cette langue, car dans chaque ville, dans presque chaque village, il y a une école publique. Ils s'approprient les coutumes et la langue des nations étrangères avec une facilité indescriptible, et de tous les pays transalpins, ils apprennent le plus les coutumes et la langue italienne, qui est très utilisée et appréciée par eux ainsi que le costume italien, notamment à la cour. Le costume national est presque le même que celui des Hongrois, mais ils aiment s'habiller différemment, ils changent souvent de robe, ils changent même plusieurs fois par jour. Depuis que la reine Bona de la maison des Sforza, la mère du roi actuel, a introduit la langue, les vêtements et de nombreuses autres coutumes italiennes, certains seigneurs ont commencé à construire dans les villes de Petite-Pologne et de Mazovie. La noblesse est très riche. [...] Seuls les citadins, les juifs, les arméniens et les étrangers, allemands et italiens font du commerce. La noblesse ne vend que son propre grain, qui est la plus grande richesse du pays. Flotté dans la Vistule par les rivières qui s'y jettent, il longe la Vistule jusqu'à Gdańsk, où il est déposé dans des greniers intentionnellement construits dans une partie séparée de la ville, où le garde ne permet à personne d'entrer la nuit. Le grain polonais alimente presque tous les Pays-Bas du roi Philippe, même les navires portugais et d'autres pays viennent à Gdańsk pour le grain polonais, où vous en verrez parfois 400 et 500, non sans surprise. Le grain lituanien longe le Niémen jusqu'à la mer Baltique. Le grain podolien, qui, comme on l'a dit, périt misérablement, pourrait être flotté sur le Dniestr jusqu'à la mer Noire, et de là à Constantinople et Venise, ce qui est actuellement envisagé selon le plan donné par le cardinal Kommendoni [vénitien Giovanni Francesco Commedone]. Outre les céréales, la Pologne fournit aux autres pays du lin, du chanvre, des peaux de boeuf, du miel, de la cire, du goudron, de la potasse, de l'ambre, du bois pour la construction navale, de la laine, du bétail, des chevaux, des moutons, de la bière et de l'herbe de teinture. Ils importent d'autres pays des soieries bleues coûteuses, des étoffes, du lin, des tapisseries, des tapis, de l'Orient des pierres précieuses et des bijoux, de Moscou, des zibelines, des lynx, des ours, des hermines et d'autres fourrures qui manquent en Pologne, ou pas autant que leurs habitants en ont besoin pour se protéger du froid ou pour le glamour. [...] Le roi délibère sur toutes les affaires importantes avec le sénat, bien qu'il ait une voix ferme, la noblesse, comme on l'a dit, a tellement resserré son pouvoir qu'il lui en reste peu » (d'après « Relacye nuncyuszow apostolskich ... » d'Erazm Rykaczewski, p. 125, 128, 131, 132, 136). Marcin Kromer (1512-1589), prince-évêque de Warmie, dans son « Pologne ou sur la géographie, la population, les coutumes, les offices et les affaires publiques du royaume de Pologne en deux volumes » (Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo), publié pour la première fois à Cologne en 1577, soulignait que « presque à notre époque, les marchands et artisans italiens atteignaient aussi les villes les plus importantes ; de plus, la langue italienne se fait entendre de temps en temps de la bouche des Polonais plus éduqués, parce qu'ils aiment voyager en Italie ». Il a également déclaré que « même au centre même de l'Italie, il serait difficile de trouver une telle multitude de personnes de toutes sortes avec lesquelles on pourrait communiquer en latin » et quant au système politique, il a ajouté que « la République de Pologne n'est pas très différente […] de la République de Venise contemporaine » (d'après « W podróży po Europie » de Wojciech Tygielski, Anna Kalinowska, p. 470). Mikołaj Chwałowic (décédé en 1400), appelé le diable de Venise, un noble des armoiries de Nałęcz, mentionné comme Nicolaus heres de Wenacia en 1390, aurait nommé son domaine près de Żnin et Biskupin où il a construit un magnifique château - Wenecja (Wenacia, Veneciae, Wanaczia, Weneczya, Venecia), après son retour de ses études dans la « Reine de l'Adriatique ». Le pays était formé de deux grands États - le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, mais c'était un pays multiethnique et multiculturel avec une importante communauté italienne dans de nombreuses villes. Les habitants l'appelaient le plus souvent en latin simplement Res Publicae (République) ou Sarmatie (comme les Grecs, les Romains et les Byzantins de l'antiquité tardive appelaient les grands territoires d'Europe centrale), plus littéraire et par noblesse. La nationalité n'était pas considérée dans les termes d'aujourd'hui et était plutôt fluide, comme dans le cas de Stanisław Orzechowski, qui se dit soit ruthène (Ruthenus / Rutheni), roxolanien (Roxolanus / Roxolani) ou d'origine ruthène, nation polonaise (gente Ruthenus, natione Polonus / gente Roxolani, natione vero Poloni), publié dans ses In Warszaviensi Synodo provinciae Poloniae Pro dignitate sacerdotali oratio (Cracovie, 1561) et Fidei catholicae confessio (Cologne, 1563), très probablement pour souligner son origine et son attachement à la République. Le rôle des femmes dans la société polono-lituanienne à la Renaissance se reflète dans une littérature féminine distincte, qui a ses débuts dans l'anonyme « Senatulus, ou le conseil des femmes » (Senatulus to jest sjem niewieści) de 1543 et surtout le « Parlement des femmes » (Syem Niewiesci) de Marcin Bielski, écrit en 1566-1567. L'idée dérive du satirique Senatus sive Gynajkosynedrion d'Erasme de Rotterdam, publié en 1528, qui provoqua une vague d'imitations en Europe. L'ouvrage de Bielski apporte cependant tout un tas d'articles proposés par des femmes mariées, des veuves et des femmes célibataires à faire passer au Sejm, qui n'ont pas d'équivalent dans l'oeuvre d'Erasme. Il n'y a presque pas de contenu satirique, ce qui est le cœur de l'oeuvre d'Erasme voulant pointer les défauts des femmes. L'élément principal du travail de Bielski est la critique des hommes (d'après « Aemulatores Erasmi?... » de Justyna A. Kowalik, p. 259). Les femmes pointent l'inefficacité du pouvoir des hommes sur le pays et leur manque de souci du bien commun de la République. Leurs arguments sur le rôle des femmes dans le monde sont basés sur la tradition ancienne, quand les femmes non seulement conseillaient les hommes, mais aussi gouvernaient et combattaient pour leur propre compte. Ce travail a provoqué toute une série de brochures consacrées aux questions féminines, dans lesquelles, cependant, l'accent a été davantage mis sur la discussion des vêtements féminins - « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim) de 1600 ou « Parlement des filles » (Sejm panieński) de Jan Oleski (pseudonyme), publié avant 1617. Des auteurs comme Klemens Janicki (1516-1543), Mikołaj Rej (1505-1569), Krzysztof Opaliński (1609-1655) et Wacław Potocki (1621-1696), ont condamné la variabilité des costumes comme un vice national (d'après « Aemulatores Erasmi? ... », p. 253) et index des livres interdits de l'évêque Marcin Szyszkowski de 1617 interdit un grand nombre de textes humoristiques, divertissants, souvent obscènes, empreints d'érotisme ambigu, et pour ces raisons condamnés par la contre-réforme et le nouveau modèle de culture. Plus tard, en 1625, dans son « Votum sur l'amélioration de la République » (Votvm o naprawie Rzeczypospolitey), Szymon Starowolski s'insurgea contre les femmes italiennes ou italianisées gâchant la jeunesse, la mollesse des hommes et leur réticence à défendre les terres orientales contre les invasions : « Lui, que les courtisanes italiennes caressées ont élevé dans des oreillers, s'emmêlant de leurs douces paroles et de leurs délicatesses, il ne supporte pas les épreuves avec nous ». La grande diversité des costumes remonte au moins de l'époque de Sigismond I. Janicki dans son poème « Sur la variété et l'inconstance de la robe polonaise » (In poloni vestibus varietatem et inconstanciam) décrit le roi Ladislas Jagellon sortant de la tombe et incapable de reconnaître les Polonais et Mikołaj Rej dans sa « Vie de l'homme honnête » (Żywot człowieka poczciwego), publié en 1568, écrit sur « les inventions italiennes et espagnoles élaborées, ces étranges manteaux [...] il ordonnera au tailleur de lui faire ce qu'ils portent aujourd'hui. Et j'entends aussi dans d'autres pays, quand il vous arrive de peindre [décrire] chaque nation, alors ils peignent un Polonais nu et mettent le tissu devant lui avec des ciseaux, coupez-vous comme vous daignez ». L'écrivain polonais d'origine vénitienne Alessandro Guagnini dei Rizzoni (Aleksander Gwagnin) attribue cela à l'habitude des Polonais de visiter les pays les plus éloignés et les plus divers, d'où des costumes et des coutumes étrangers ont été apportés dans leur patrie - « On peut voir en Pologne, des costumes de diverses nations, en particulier italienne, espagnole et hongroise, ce qui est plus courant que d'autres » (d'après « Obraz wieku panowania Zygmunta III ... » de Franciszek Siarczyński, p. 71). Des œuvres d'art ont été commandées aux meilleurs maîtres d'Europe - argenterie et bijoux à Nuremberg et Augsbourg, peintures et tissus à Venise et en Flandre, armures à Nuremberg et Milan et autres centres. Pour les tapisseries représentant le Déluge (environ 5 pièces) commandées en Flandre par Sigismond II Auguste au début des années 1550, considérées comme l'une des plus belles d'Europe, le roi paya la somme faramineuse de 60 000 (ou 72 000) ducats. Plus d'un siècle plus tard, en 1665, leur valeur était estimée à 1 million de florins, tandis que la terre de Żywiec à 600 000 thalers et le palais de Casimir à Varsovie, richement équipé, à 400 000 florins (d'après « Kolekcja tapiserii... » de Ryszard Szmydki, p 105). Ce n'était qu'une petite partie de la riche collection d'étoffes des Jagellon, dont certaines furent également acquises en Perse (comme les tapis achetés en 1533 et 1553). Faits de soie précieuse et tissés d'or, ils étaient beaucoup plus appréciés que les peintures. « Le prix moyen d'un petit tapis sur le marché vénitien du XVIe siècle était d'environ 60 à 80 ducats, ce qui équivalait au prix d'un retable commandé à un peintre célèbre ou même d'un polyptyque entier d'un maître moins connu » (après « Jews and Muslims Made Visible ... », p. 213). En 1586, le tapis d'occasion à Venise coûtait 85 ducats et 5 soldi et les tentures murales achetées à des marchands flamands 116 ducats, 5 lires et 8 soldi (d'après « Marriage in Italy, 1300-1650 », p. 37). À cette époque, en 1584, le Tintoret ne fut payé que 20 ducats pour un grand tableau d'Adoration de la Croix (275 x 175 cm) avec 6 personnages pour l'église de San Marcuola et 49 ducats en 1588 pour un retable montrant saint Léonard avec plus de 5 personnages pour la Basilique Saint-Marc de Venise. En 1564, Titien informa le roi Philippe II d'Espagne qu'il devrait payer 200 ducats pour une réplique autographe du Martyre de saint Laurent, mais qu'il pouvait en avoir une à l'atelier pour seulement 50 ducats (d'après « Tintoretto ... » par Tom Nichols, p. 89, 243). La moindre valeur des peintures signifiait qu'elles n'étaient pas mises en évidence dans les inventaires et la correspondance. Les collections royales en Espagne n'ont été en grande partie pas affectées par les conflits militaires majeurs, de sorte que de nombreuses peintures ainsi que des lettres connexes ont été conservées. Peut-être ne savons-nous jamais combien de lettres Titien a envoyées aux monarques de Pologne-Lituanie, le cas échéant. Lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance en 1918 et a rapidement commencé à reconstruire les intérieurs dévastés du château royal de Wawel, il n'y avait aucune effigie de monarque à l'intérieur (peut-être à l'exception d'un portrait d'un empereur d'Autriche au pouvoir, car le bâtiment servait à l'armée). En 1919, la collecte systématique des collections de musée pour Wawel a commencé (d'après « Rekonstrukcja i kreacja w odnowie Zamku na Wawelu » de Piotr M. Stępień, p. 39). La pratique consistant à créer des portraits pour des clients des territoires de la Pologne actuelle à partir de dessins d'étude peut être attestée depuis au moins le début du XVIe siècle. Le plus ancien connu est le soi-disant « Livre des effigies » (Visierungsbuch), perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une collection de dessins préparatoires représentant les ducs de Poméranie, qui étaient liés aux Jagellon, principalement par l'atelier de Cranach. Parmi les plus anciens figuraient des portraits de Bogislav X (1454-1523), duc de Poméranie et de sa belle-fille Amélie du Palatinat (1490-1524) par le cercle d'Albrecht Dürer, créés après 1513. Tous ont probablement été réalisés par des membres de l'atelier envoyés en Poméranie ou moins probablement par des artistes locaux et rendus aux mécènes avec des effigies prêtes. A l'occasion du partage de la Poméranie en 1541 avec son oncle le duc Barnim XI (IX), le duc Philippe Ier commande un portrait à Lucas Cranach le Jeune. Ce portrait, daté en haut à gauche, est aujourd'hui au Musée national de Szczecin, tandis que le dessin préparatoire, précédemment attribué à Hans Holbein le Jeune ou à Albrecht Dürer, est au Musée des Beaux-Arts de Reims. Un monogramiste I.S. de l'atelier de Cranach a utilisé le même ensemble de dessins d'étude pour créer un autre portrait similaire du duc, maintenant dans le Kunstsammlungen der Veste Coburg. Des études pour les portraits de la princesse Marguerite de Poméranie (1518-1569) et d'Anne de Brunswick-Lunebourg (1502-1568), épouse de Barnim XI (IX), toutes deux datant d'environ 1545, ont été minutieusement décrites par un membre de l'atelier envoyé en Poméranie pour les créer en indiquant les couleurs, les tissus, les formes pour faciliter le travail dans l'atelier de l'artiste. Sans aucun doute, sur la base de dessins similaires, l'atelier de Cranach a créé des miniatures des Jagiellon au musée Czartoryski. Dans les années 1620, un peintre de la cour de Sigismond III Vasa a créé des dessins ou des miniatures après quoi Pierre Paul Rubens a créé le portrait du roi (collection Heinz Kisters à Kreuzlingen), très probablement dans le cadre d'une série. Le même peintre de la cour a peint le portrait en pied de Sigismond au palais de Wilanów. Entre 1644 et 1650 Jonas Suyderhoef, un graveur hollandais, actif à Haarlem, réalise une estampe à l'effigie de Ladislaus IV Vasa d'après un tableau de Pieter Claesz. Soutman (P. Soutman Pinxit Effigiavit et excud / I. Suÿderhoef Sculpsit) et à cette époque Soutman, également actif à Haarlem, a créé un dessin similaire à l'effigie du roi (Albertina à Vienne). Après le déluge destructeur (1655-1660), le pays se redresse lentement et les commandes étrangères les plus importantes sont principalement l'argenterie, dont un grand aigle polonais en argent, base héraldique de la couronne royale, créée par Abraham I Drentwett et Heinrich Mannlich à Augsbourg, très probablement pour le couronnement de Michel Korybut Wiśniowiecki en 1669, aujourd'hui au Kremlin de Moscou. Les commandes étrangères de portraits ont repris de manière plus significative sous le règne de Jean III Sobieski. Des peintres français tels que Pierre Mignard, Henri Gascar et Alexandre-François Desportes (un bref séjour en Pologne, entre 1695 et 1696), actifs principalement à Paris, sont fréquemment crédités comme auteurs de portraits des membres de la famille Sobieski. Le peintre néerlandais Adriaen van der Werff, doit avoir peint le portrait de 1696 d'Edwige-Élisabeth de Neubourg, épouse de Jacques-Louis Sobieski, à Rotterdam ou Düsseldorf, où il était actif. Le même Jan Frans van Douven, actif à Düsseldorf à partir de 1682, qui réalisa plusieurs effigies de Jacques-Louis et de sa femme. Dans la Bibliothèque de l'Université de Varsovie conservé un dessin préparatoire de Prosper Henricus Lankrink ou d'un membre de son atelier d'environ 1676 pour une série de portraits de Jean III (Coninck in Polen conterfeyt wie hy in woonon ...), décrit en néerlandais avec les couleurs et les noms des tissus (violet, wit satin). Lankrink et son studio les ont probablement tous créés à Anvers car son séjour en Pologne n'est pas confirmé. Quelques années plus tard, vers 1693, Henri Gascar, qui après 1680 s'installe de Paris à Rome, peint une apothéose réaliste de Jean III Sobieski entouré de sa famille, représentant le roi, sa femme, leur fille et leurs trois fils. Un graveur français Benoît Farjat, actif à Rome, a réalisé une estampe d'après cette peinture originale qui n'a probablement pas survécu, datée « 1693 » (Romae Superiorum licentia anno 1693) en bas à gauche et signée en latin en haut à droite : « H. Gascar peint, Benoît Farjat gravé » (H. GASCAR PINX. / BENEDICTVS FARIAT SCVLP.). Deux exemplaires d'atelier de ce tableau sont connus - l'un au château de Wawel à Cracovie, et l'autre, probablement d'une dot de Teresa Kunegunda Sobieska, se trouve à la résidence de Munich. Une telle représentation réaliste de la famille doit avoir été basée sur des dessins d'étude créés en Pologne, car le séjour de Gascar en Pologne n'est pas confirmé dans les sources. Le peintre français Nicolas de Largillière, a probablement travaillé à Paris sur le portrait de Franciszek Zygmunt Gałecki (1645-1711), aujourd'hui au Musée national de Schwerin. Aussi l'un des portraits les plus célèbres des collections polonaises - portrait équestre du comte Stanisław Kostka Potocki par Jacques Louis David de 1781 a été créé « à distance ». Un catalogue de collection du palais de Wilanów, publié en 1834, mentionne que le portrait a été achevé à Paris « d'après une esquisse réalisée sur le vif à l'école d'équitation de Naples ». L'un de ces dessins modello ou ricordo se trouve à la Bibliothèque nationale de Pologne (R.532/III). Il en était de même pour les statues et les reliefs avec portraits. Certains des plus beaux exemplaires conservés en Pologne ont été commandés auprès des meilleurs ateliers étrangers. Parmi les plus anciennes et les meilleures figurent les épitaphes en bronze réalisées à Nuremberg par l'atelier de Hermann Vischer le Jeune, Peter Vischer l'Ancien et Hans Vischer à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, comme l'épitaphe de Filippo Buonaccorsi, appelé Callimaque à Cracovie, épitaphe d'Andrzej Szamotulski (mort en 1511), voïvode de Poznań, à Szamotuły, tombeau de Piotr Kmita de Wiśnicz et du cardinal Frédéric Jagiellon (mort en 1503), tous deux à la cathédrale du Wawel et tombeau du banquier du roi Sigismond Ier, Seweryn Boner et son épouse Zofia Bonerowa née Bethman à la basilique Sainte-Marie de Cracovie. Vers 1687, le « roi victorieux » Jean III Sobieski commanda de grandes quantités de sculptures à Anvers à l'atelier d'Artus Quellinus II, de son fils Thomas II et de Lodewijk Willemsens et à Amsterdam à l'atelier de Bartholomeus Eggers pour la décoration du palais de Wilanów à Varsovie, dont les bustes du couple royal, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Toutes ces statues et reliefs étaient basés sur des dessins ou des portraits, peut-être similaires au triple portrait du cardinal de Richelieu, réalisé comme étude pour un buste qui serait réalisé par le sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini à Rome. Pour la statue équestre du prince Józef Poniatowski (1763-1813), réalisée entre 1826 et 1832 et inspirée de la statue de Marc Aurèle à Rome, le sculpteur dano-islandais Bertel Thorvaldsen (1770-1844), bien qu'arrivé de Rome à Varsovie, en 1820, dut utiliser d'autres effigies du prince. L'initiatrice de la construction du monument fut Anna Potocka née Tyszkiewicz (1779-1867). Le monument fut confisqué par les autorités russes après l'Insurrection de Novembre (1830-1831) et fut restitué à Varsovie en mars 1922. Après la répression de l'Insurrection de Varsovie, les envahisseurs allemands nazis ordonnèrent de faire sauter la statue le 16 décembre 1944. Un nouveau moulage de la sculpture, réalisé dans les années 1948-1951, fut offert à Varsovie par le Royaume du Danemark. Certaines sources confirment également cette pratique. Lors de son second séjour à Rome, Stanisław Reszka (1544-1600), qui admirait les peintures de Federico Barocci à Senigallia ou l'œuvre de Giulio Romano à Mantoue, achète à nouveau des peintures, des assiettes d'argent et d'or. Il envoie de nombreuses œuvres de ce genre en cadeau en Pologne. A Bernard Gołyński (1546-1599) il envoie des peintures, dont un portrait du roi et sa propre effigie et pour le roi Étienne Bathory un portrait de son neveu. Ces portraits du monarque et de son neveu ont donc été réalisés à Rome ou à Venise à partir de dessins d'étude ou de miniatures que Reszka apportait. A une autre occasion, il envoie au roi huit vases en porcelaine dans un écrin décoratif, acheté à Rome et à Wojciech Baranowski (1548-1615), évêque de Przemyśl, un relief de saint Albert, sculpté en ébène. Par l'intermédiaire du cardinal Ippolito Aldobrandini (futur pape Clément VIII), nonce papal en Pologne entre 1588 et 1589, il envoie des tableaux achetés pour le roi, l'un du Sauveur, brodé « de l'œuvre la plus excellente » et saint Augustin, fait de plumes d'oiseaux, l'image « la plus belle » (pulcherrimum), comme il dit. Au secrétaire royal Rogulski, venu à Rome, il donne un encrier en argent, et le chambellan du chancelier Jan Zamoyski lui confie une pierre précieuse à réparer en Italie, mais auparavant, Reszka a consulté les orfèvres de Cracovie. Tous ces objets, y compris les peintures, devaient être l'œuvre des meilleurs artistes italiens, mais les noms apparaissent rarement dans les sources. En 1584, le neveu du roi Étienne, André Bathory, avec ses compagnons, acheta et commanda de nombreux objets exquis à Venise, notamment des draps d'or avec des armoiries, des cuirs gaufrés et dorés dits de Cordoue, fabriqués par l'orfèvre Bartolomeo del Calice. Une autre fois, il acheta « 12 bols, 16 orbes d'argent » (12 scudellas, orbes 16 argenteos) à Mazziola et supervisa l'artiste travaillant à l'exécution de « vases en verre » (vasorum vitreorum). A Rome, ils rendent visite à un certain Giacomo l'Espagnol pour voir les « merveilles de l'art » (mirabilia artis), où Bathory a probablement acheté les bibelots et les beaux tableaux, montrés plus tard aux délégués de l'abbaye de Jędrzejów. Des visiteurs de Pologne-Lituanie ont donné et reçu de nombreux cadeaux de valeur. En 1587, le Sénat vénitien, par l'intermédiaire de deux citoyens importants, offrit au cardinal André Bathory, venu en tant qu'envoyé de la République polono-lituanienne avec l'annonce de l'élection de Sigismond III, deux bassins et cruches en argent, quatre plateaux et six candélabres « du beau travail » (pulchri operis). Le pape donne deux médailles à son image à Rogulski et une chaîne en or au cardinal Aldobrandini. Après son retour en Pologne, le cardinal Bathory donne à la reine Anna Jagellon une croix de corail, reçue du cardinal Borromée, et une boîte de nacre (ex madre perla), recevant en retour une belle bague chère. De nombreux artistes ont également été engagés en Italie pour la République. Le roi Étienne confie à son neveu la mission d'amener à la cour royale des architectes qui maîtrisent l'art de construire des forteresses et des châteaux. Poussé par le roi, Reszka fait des efforts par l'intermédiaire du comte Taso, cependant, quelques mois seulement après son arrivée, il parvient à entrer dans le service royal Leopard Rapini, un architecte romain pour un salaire annuel de 600 florins. De retour en Pologne, Simone Genga, architecte et ingénieur militaire d'Urbino, est admise comme courtisan en présence de l'archevêque de Senigallia. On apprend de Giorgio Vasari que Wawrzyniec Spytek Jordan (1518-1568), amateur d'art qui fréquentait les thermes près de Vérone, s'est vu offrir un petit tableau représentant la Déposition de croix, peint par Giovanni Francesco Caroto. Stanisław Tomkowicz (1850-1933) a émis l'hypothèse que la Lamentation du Christ, inspirée de la « Pietà florentine » de Michel-Ange dans la collégiale de Biecz, pourrait être ce tableau. Cependant, il est très probable qu'il ait été importé en Pologne par un membre de la famille Sułkowski et son attribution à Caroto est rejetée. Wawrzyniec, « un homme de grande autorité auprès du roi de Pologne », selon Vasari, a également amené en Pologne-Lituanie le sculpteur italien Bartolomeo Ridolfi et son fils Ottaviano, où ils créèrent de nombreuses œuvres en stuc, de grandes figures et médaillons et préparèrent des dessins pour des palais et autres bâtiments. Ridolfi était employé par le roi Sigismond Auguste « avec des salaires honorables » (Spitech Giordan grandissimo Signore in Polonia appresso al Re, condotto con onorati stipendi al detto Re di Polonia), mais toutes ses œuvres furent très probablement détruites pendant le déluge. Bartolomeo Orfalla, un habitant de Vérone, a effectué des forages exploratoires dans les domaines de Spytek pour trouver du sel similaire à celui extrait à Bochnia et Wieliczka et la magnifique pierre tombale de Wawrzyniec dans l'église Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite de Cracovie a été sculptée par Santi Gucci en 1603. Les Italiens avaient également de nombreuses effigies de monarques polono-lituaniens, dont beaucoup ont été oubliées lorsque la République a cessé d'être une puissance européenne de premier plan après le déluge (1655-1660). Selon les livres de pérégrination de Maciej Rywocki de 1584 à 1587, écrits par le mentor et l'intendant des frères Kryski de Mazovie, au cours de leur voyage de trois ans en Italie pour l'étude et l'éducation, dans la Villa Médicis à Rome, propriété du cardinal Ferdinand, plus tard grand-duc de Toscane, dans la galerie des portraits, il a vu « avec tous les rois polonais et le roi Étienne et la reine [Anna Jagellon] très ressemblant ». Cette effigie de la reine élue de la République, peut-être par un peintre vénitien, ressemblait sans aucun doute aux portraits de sa chère amie Bianca Cappello, une noble dame vénitienne et grande-duchesse de Toscane. Selon Stanisław Reszka, qui fut l'invité de Ferdinand à Florence en 1588, le grand-duc possédait un ritrat (portrait, de l'italien ritratto) du roi Sigismond III Vasa et de son père Jean III de Suède. Reszka lui envoya une carte de la République réalisée sur satin sur laquelle figurait également un portrait de Sigismond III (Posłałem też księciu Jegomości aquilam na hatłasie pięknie drukowaną Regnorum Polonorum, który był barzo wdzięczen. Tam też jest wyrażona twarz Króla Jmci, acz też ma ritrat i Króla Jmci szwedzkiego, a także i Pana naszego) (d'après « Włoskie przygody Polaków ... » d'Alojzy Sajkowski, p. 104). Quelques décennies plus tôt, Jan Ocieski (1501-1563), secrétaire du roi Sigismond Ier, écrivit dans son journal de voyage à Rome (1540-1541) les informations sur un portrait du roi Sigismond, qui était en la possession du cardinal S. Quatuor avec une note extrêmement flatteuse : « c'est un roi comme jamais auparavant » (hic est rex, cui similis non est inventus), et « qui est le roi le plus sage, et le plus expérimenté dans les affaires » (qui est prudentissimus rex et usu tractandarum rerum probatissimus), selon ce cardinal (d'après « Polskie dzienniki podróży ... » de Kazimierz Hartleb, p. 52, 55-57, 67-68). La situation était similaire dans d'autres pays européens. Après la mort de Ladislas IV Vasa en 1648, Francesco Magni (1598-1652), seigneur de Strážnice en Moravie, ordonna que le portrait du monarque polono-lituanien soit déplacé du piano nobile représentatif, une galerie avec des portraits des Habsbourg, ses ancêtres, parents et bienfaiteurs, dans sa chambre privée au deuxième étage du château (d'après « Portrait of Władysław IV from the Oval Gallery ... » de Monika Kuhnke, Jacek Żukowski, p. 75). Les portraits originaux du roi Ladislas IV et de la reine Marie Casimire, d'après lesquels des copies furent réalisées au XVIIIe siècle pour la galerie ancestrale (Ahnengalerie) de la résidence de Munich, étaient considérés comme représentant Charles X Gustave de Suède (CAROLUS X GUSTAVUS) et sa petite-fille Ulrique-Éléonore (1688-1741), reine de Suède (UDALRICA ELEONORA). La destruction massive du patrimoine du République et le chaos de l’après-guerre ont également contribué à de telles erreurs en Pologne. Ainsi, dans la galerie des 22 portraits des rois de Pologne, peints entre 1768 et 1771 par Marcello Bacciarelli pour embellir la salle dite de marbre du château royal de Varsovie, le roi Sigismond II Auguste est Jogaila (VLADISLAUS JAGIELLO, numéro d'inventaire ZKW/2713/ab) et fils d'Anna Jagellon (1503-1547), l'archiduc Charles II d'Autriche (1540-1590) était présenté comme Sigismond II Auguste (SIGISMUNDUS AUGUSTUS, ZKW/2719/ab), selon les descriptions sous les images. Ces portraits sont des copies de peintures de Peter Danckerts de Rij datant d'environ 1643 (Palais de Nieborów, NB 472 MNW, NB 473 MNW, déposées au Château Royal de Varsovie), basées sur des originaux perdus. Pendant le déluge (1655-1660), alors que la situation était désespérée et que beaucoup s'attendaient à ce que les envahisseurs barbares détruisent totalement le Royaume de Vénus - ils ont pillé et incendié la majorité des villes et forteresses de la République et planifié la première partage du pays (traité de Radnot), le roi Jean Casimir Vasa, descendant des Jagellon, s'est tourné vers une femme - la Vierge Marie pour la protéction. A l'initiative de son épouse la reine Marie-Louise de Gonzague dans la ville fortifiée de Lviv en Ruthénie le 1er avril 1656, il proclame la Vierge sa patronne et reine de ses pays (Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram). Bientôt, lorsque les envahisseurs furent repoussés, l'icône médiévale byzantine de la Vierge Noire (Hodégétria) de Częstochowa, avec des cicatrices sur le visage, vénérée à la fois par les catholiques et les chrétiens orthodoxes orientaux, et déjà entourée d'un culte, devint la plus sainte de toute la Pologne. Le sanctuaire fortifié de la Vierge Noire à la Montagne Lumineuse (Jasna Góra) fut défendu du pillage et de la destruction par les armées du « brigand de l'Europe » à la fin de 1655, une riza (robe) de style ruthène fut confectionnée pour la Vierge et ornée des plus beaux exemples de bijoux baroques et Renaissance offerts par les pèlerins, parfaite illustration de la culture du pays et de sa diversité. La statue principale de la belle résidence du « roi victorieux » Jean III Sobieski, qui sauva Vienne du pillage et de la destruction en 1683 - le palais de Wilanów, à l'exception du monument équestre prévu du roi, n'était pas la statue de Mars, dieu de la guerre, ni de Apollon, dieu des arts, ni même de Jupiter, roi des dieux, mais de Minerve – Pallas, déesse de la sagesse. Elle a très probablement été réalisée par l'atelier d'Artus Quellinus II à Anvers ou par Bartholomeus Eggers à Amsterdam et placé dans le pavillon supérieur couronnant l'ensemble de la structure. Malheureusement, cette grande statue en marbre, ainsi que bien d'autres, dont des bustes du roi et de la reine, furent pillées par l'armée russe en 1707. Dans « Le Registre des statues en marbre de Carrare et autres objets pris à Willanów en août 1707 » (Connotacya Statui Marmuru Karrarskiego y innych rzeczy w Willanowie pobranych An. August 1707), elle a été décrite comme une « Satue de Pallas [...] dans la fenêtre de la pièce au-dessus de l'entrée du palais, reposant sa main droite sur un bouclier en marbre doré avec l'inscription Vigilando Quiesco [En veillant, je me repose]" (Statua Pallas [...] w oknie salnym nad weysciem do Pałacu podpierayacey ręką prawą o tarczę z Marmuru wyrobioną pozłocistą, na ktorey Napis Vigilando Quiesco). Plus tard, elle décora très probablement le théâtre Kamenny de Saint-Pétersbourg (démoli après 1886), que Johann Gottlieb Georgi décrit dans sa « Description de la capitale impériale russe ... », publiée en 1794 : « Au-dessus de l'entrée principale se trouve l'image d'une Minerve assise en marbre de Carrare, avec ses symboles, et sur le bouclier : Vigilando quiesco". Le fait que rien (ou presque) ne soit conservé ne veut pas dire que rien n'a existé, alors peut-être même le séjour de quelques ou plusieurs grands artistes européens en Pologne-Lituanie est-il encore à découvrir.

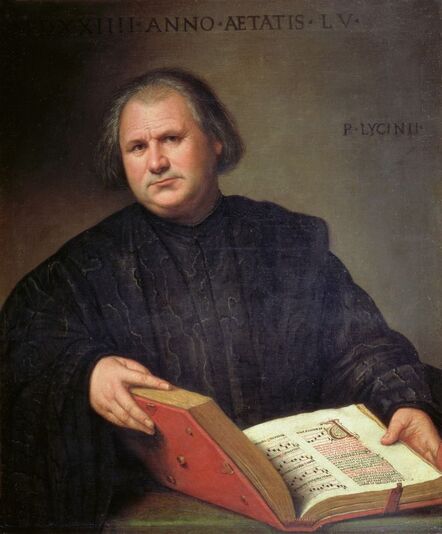

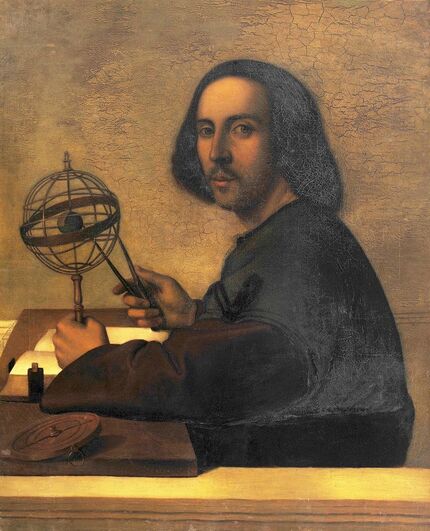

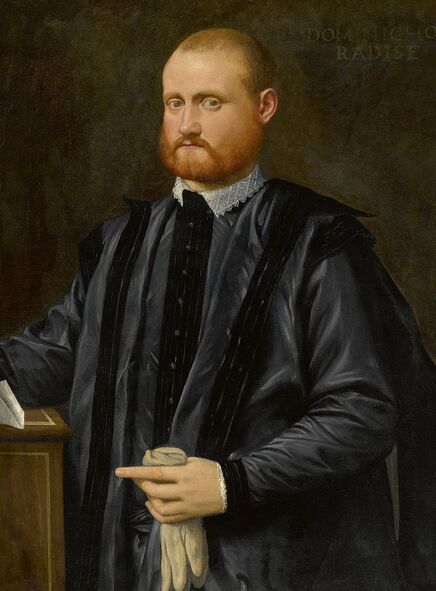

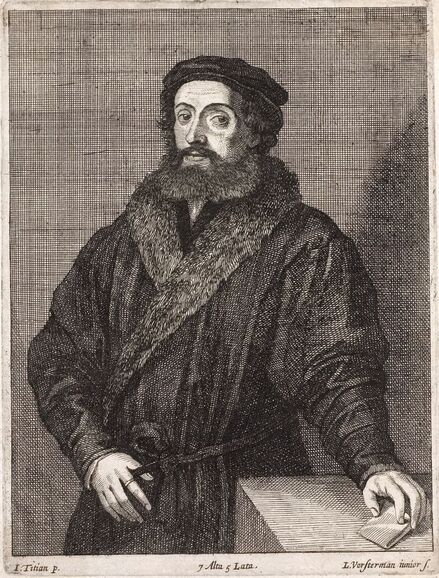

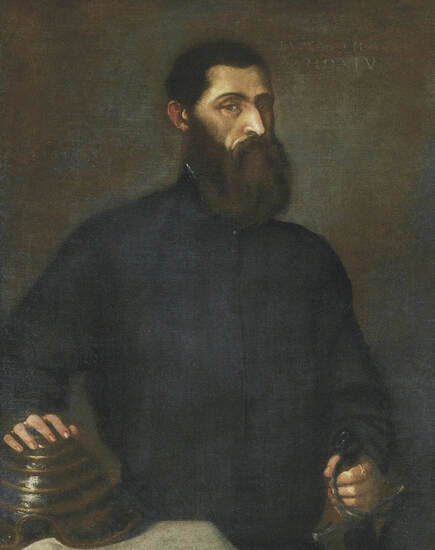

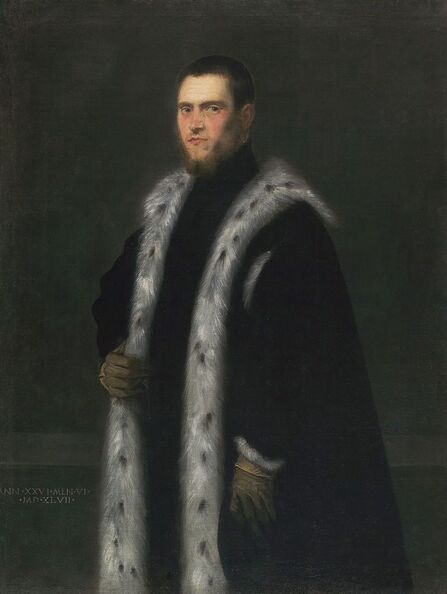

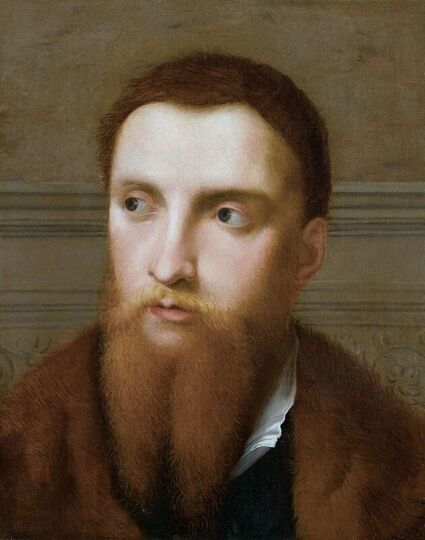

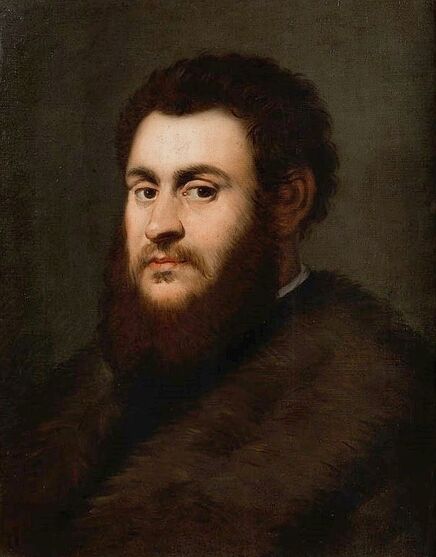

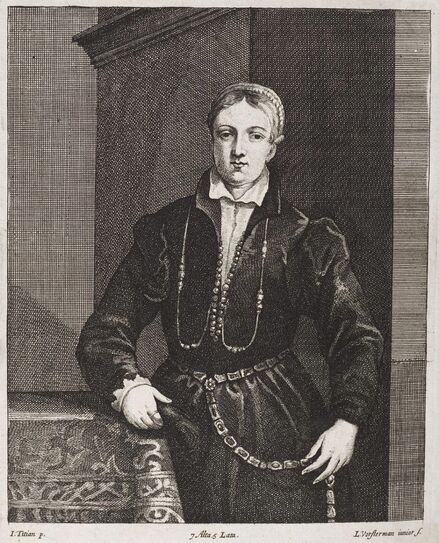

Portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio âgé de 47 ans recevant un médaillon de l'aigle royal polonais avec monogramme du roi Sigismond Auguste (SA) sur sa poitrine par Paris Bordone, 1547-1553, Château Royal de Wawel à Cracovie.

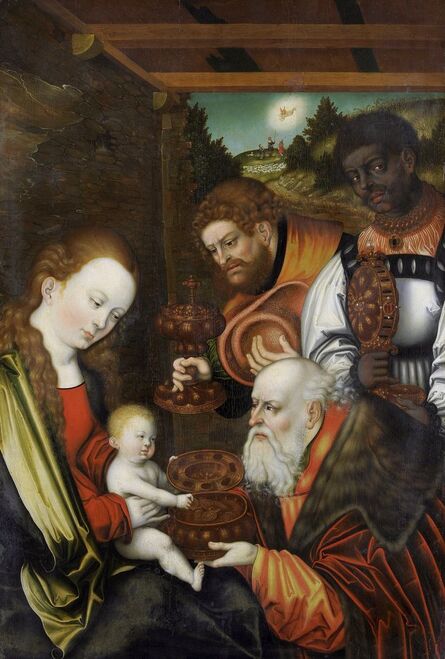

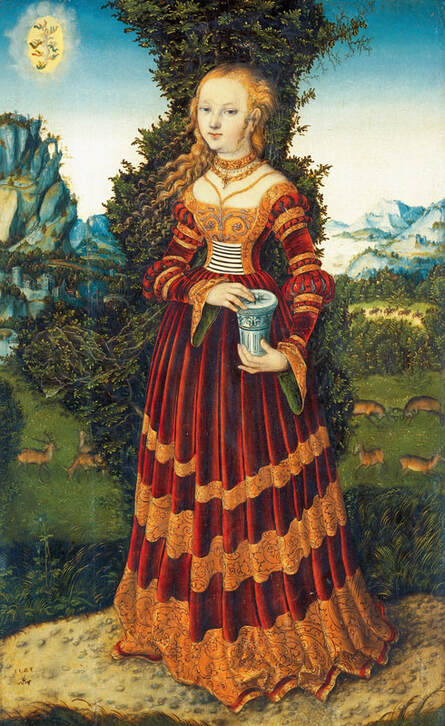

Adoration des Mages avec des portraits d'Élisabeth d'Autriche, Casimir IV Jagellon et Jogaila de Lituanie par Stanisław Durink

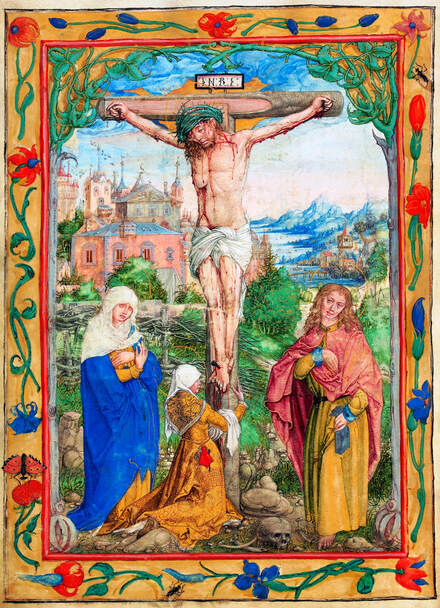

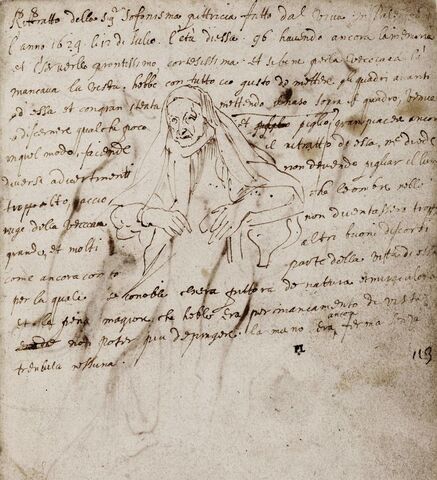

Le portrait du roi Ladislas II Jagellon (Jogaila de Lituanie) comme l'un des mages bibliques, vénérés comme saints dans l'Église catholique, dans la scène de l'Adoration des Mages est l'une des plus anciennes effigies du premier monarque de la Pologne-Lituanie unie. La peinture est une section du triptyque Notre-Dame des Douleurs dans la chapelle Sainte-Croix (également connue sous le nom de chapelle Jagellon) à la cathédrale de Wawel, qui a été construite entre 1467-1477 comme chapelle funéraire pour le roi Casimir IV Jagellon (1427-1492) et son épouse Élisabeth d'Autriche (1436-1505) - partie inférieure, revers de l'aile droite.

Le triptyque est considéré comme la fondation de la reine Élisabeth pleurant la mort de son fils Casimir Jagellon (1458-1484), futur saint - ses armoiries, de la famille Habsbourg, ainsi que l'aigle polonais et le chevalier lituanien se trouvent dans la partie inférieure du cadre. Le texte de l'hymne du Stabat Mater sur le cadre pourrait également l'indiquer (d'après « Malarstwo polskie : Gotyk, renesans, wczesny manieryzm » de Michał Walicki, p. 313). C'est en raison de la grande et indubitable ressemblance avec l'effigie du roi sur sa pierre tombale dans la même cathédrale, le contexte et la tradition européenne que l'un des mages est identifié comme un portrait de Jogaila. Il a également été représenté comme l'un des érudits de la scène du Christ parmi les docteurs du même triptyque. Par conséquent, les deux autres mages sont identifiés comme des effigies d'autres dirigeants polonais - Casimir le Grand et Louis de Hongrie. Les autres hommes à l'arrière-plan pourraient être des courtisans, dont l'autoportrait du peintre (l'homme au centre, regardant le spectateur), selon la tradition européenne bien connue. Les peintures de ce triptyque sont attribuées à Stanisław Durink (Durynk, Doring, Durniik, Durnijk, During, Dozinlk, Durimk), « peintre et enlumineur du roi Casimir de Pologne » (pictor et, illuminaitor Casimiri regnis Poloniae), comme on l'appelle dans les documents de 1451, 1462 et 1463, né à Cracovie (Stanislai Durimk de Cracovia). Durink était le fils de Petrus Gleywiczer alias Olsleger, un marchand d'huile de Gliwice en Silésie. Il mourut sans enfant avant le 26 janvier 1492. Si la majorité de ces effigies sont des portraits déguisés de personnes réelles, pourquoi pas la Madone ? Cette effigie semble trop générale, cependant, il y a deux caractéristiques importantes qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil - la lèvre inférieure saillante des Habsbourg et des ducs de Mazovie et la représentation des yeux, semblable au portrait de la reine Élisabeth, présumée fondatrice du triptyque, à Vienne (Kunsthistorisches Museum, GG 4648). Par conséquent, Melchior, le membre le plus âgé des mages, traditionnellement appelé le roi de Perse, qui a apporté le don d'or à Jésus, n'est pas Casimir le Grand, mais Casimir IV Jagellon, le mari d'Élisabeth et le fils de Jogaila. Son effigie peut également être comparée au pendant du portrait d'Élisabeth à Vienne (GG 4649), qui, comme le portrait de la reine, était basé sur la représentation du couple de l'arbre généalogique de l'empereur Maximilien Ier par Konrad Doll, peint en 1497 (Kunsthistorisches Museum de Vienne, reproduit dans une lithographie de Joseph Lanzedelly de 1820). Casimir IV a été représenté avec une barbe plus longue dans une estampe du Theatrum virorum eruditione singulari clarorum de Paul Freher (Bibliothèque d'État de Berlin), publié en 1688 à Nuremberg. Le dernier monarque (Louis de Hongrie à droite) était représenté de dos, il est donc moins probable qu'il s'agisse d'un « portrait déguisé ». Le but de ces portraits informels était idéologique - pour légitimer le règne dynastique des Jagellons dans la monarchie élective, un rappel que malgré leur règne est dépendant de la volonté des magnats, leur pouvoir leur était conféré par Dieu. La chapelle catholique de la Sainte-Croix était décorée de fresques russo-bizantines créées par les peintres de Pskov en 1470, de sorte que son programme idéologique a été conçu pour les adeptes des deux principales religions de Pologne-Lituanie : grecque et romaine. La croix patriarcale byzantine est devenue le symbole de la dynastie jagellonne (Croix des Jagellon) et le reliquaire de la Vraie Croix (Vera Crux) de l'empereur byzantin Manuel Ier Comnène (1118-1180), donnée à Jogaila en 1420 par l'empereur Manuel II Paléologue (1350-1425), était une croix de sacre des monarques polonais (aujourd'hui dans la Notre-Dame de Paris - « Croix dite Palatine »).

Adoration des mages avec des portraits d'Élisabeth d'Autriche en Madone et Casimir IV Jagellon et Jogaila de Lituanie en mages par Stanisław Durink, vers 1484, Cathédrale de Wawel.

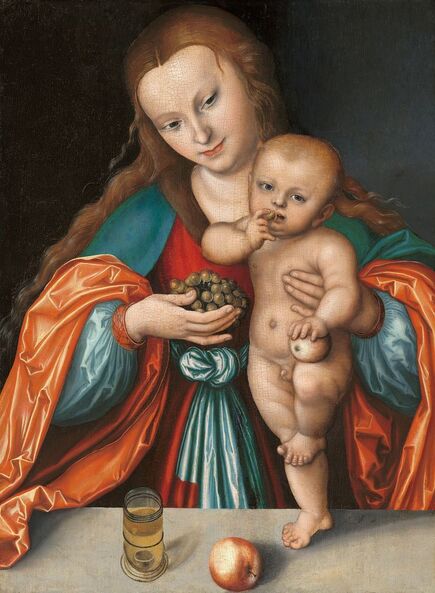

Famille de Nicolas Copernic comme donateurs par Michel Sittow

En 1484, Michel Sittow (vers 1469-1525), peintre né dans la ville hanséatique de Reval en Livonie (aujourd'hui Tallinn en Estonie) s'installe à Bruges aux Pays-Bas, à l'époque un centre économique de premier plan en Europe où fleurissent des ateliers de peinture. On pense qu'il a travaillé comme apprenti dans l'atelier de Hans Memling jusqu'en 1488 et qu'il a voyagé en Italie. À Bruges, Sittow a sans aucun doute eu l'occasion de rencontrer Mikołaj Polak (Claeys Polains), un peintre polonais qui, en 1485, a été poursuivi par la guilde brugeoise de Saint-Luc pour avoir utilisé de la lazurite polonaise inférieure.

À partir de 1492, Sittow travailla à Tolède pour la reine Isabelle I de Castille en tant que peintre de la cour. Il quitta l'Espagne en 1502 et travaillait vraisemblablement en Flandre pour Jeanne de Castille et son mari Philippe le Beau. Michel a probablement visité Londres entre 1503 et 1505, bien que ce voyage ne soit pas documenté. Plusieurs portraits de monarques anglais qui lui sont attribués pourraient également avoir été réalisés en Flandre sur la base de dessins envoyés de Londres. En 1506, le peintre retourne à Reval, où il rejoint la guilde locale des peintres en 1507, et se marie en 1508. En 1514, il est appelé à Copenhague pour représenter Christian II de Danemark. Le portrait était destiné à être un cadeau à la fiancée de Christian, Isabelle d'Autriche, petite-fille d'Isabelle de Castille. Du Danemark, il se rendit en Flandre, où il entra au service de Marguerite d'Autriche, alors régente des Pays-Bas, et de là en Espagne, où il retourna au service de Ferdinand II d'Aragon, époux de la reine Isabelle. À la mort de Ferdinand en 1516, Sittow continua comme peintre de cour pour son petit-fils Charles Ier, futur empereur Charles V. À une date inconnue (entre 1516 et 1518), Michel Sittow retourna à Reval, où il épousa Dorothie, fille d'un marchand nommé Allunsze. En 1523, Sittow occupa le poste d'Aldermann (chef de guilde) et il mourut de la peste dans sa ville natale entre le 20 décembre 1525 et le 20 janvier 1526. Il est possible qu'entre 1488 et 1492, Sittow soit retourné à Tallinn. S'il voyageait par mer vers ou depuis Bruges ou l'Espagne, son arrêt possible était l'un des plus grands ports maritimes de la mer Baltique - Gdańsk en Prusse polonaise, le principal port de Pologne-Lituanie. S'il a voyagé par voie terrestre, il a sans aucun doute traversé la Prusse polonaise et l'une des plus grandes villes sur la route de Bruges à la Livonie - Toruń, où le roi Ladislas II Jagellon a construit un château entre 1424 et 1428 (château de Dybów). L'une des œuvres majeures de cette période à Toruń est une peinture gothique tardive représentant la Descente de croix avec des donateurs, aujourd'hui au Musée diocésain de Pelplin (tempera sur panneau de chêne, 214 x 146 cm, numéro d'inventaire MDP/32/M, antérieur 184984). La peinture était plus tôt dans la cathédrale de Toruń et à l'origine, probablement, dans l'église démolie de Saint-Laurent à Toruń ou comme propriété de la Confrérie du Corpus Christi à la cathédrale. L'œuvre a été présentée lors d'une exposition internationale au Musée national de Varsovie et au Château royal de Varsovie - « Europa Jagellonica 1386-1572 » en 2012/2013, consacrée à la période où la « dynastie jagellonne était la force politique et culturelle dominante dans cette partie de l'Europe ». De nombreux auteurs soulignent les inspirations et les influences de la peinture néerlandaise dans ce panneau, notamment par Rogier van der Weyden (d'après « Sztuka gotycka w Toruniu » de Juliusz Raczkowski, Krzysztof Budzowski, p. 58), le maître de Memling, qui avait fait son apprentissage dans son atelier bruxellois. Le paysage et la technique peuvent même évoquer des œuvres de Giovanni Bellini (mort en 1516), comme Déposition (Gallerie dell'Accademia) et colore les œuvres des maîtres espagnols de la fin du XVe siècle. On sait qu'en 1494, un peintre hollandais du nom de Johannes de Zeerug séjourna à la cour du roi Jean Ier Albert. Il pourrait être l'auteur possible de Sacra Conversazione avec sainte Barbara et sainte Catherine et donateurs de Przyczyna Górna, créée en 1496 (Musée archidiocésain de Poznań). Ce tableau a été fondé à l'église paroissiale de Dębno près de Nowe Miasto nad Wartą par Ambroży Pampowski des armoiries de Poronia (vers 1444-1510), staroste générale de la Grande Pologne, un important fonctionnaire proche de la cour royale, qui était représenté comme donateur avec sa première épouse Zofia Kot des armoiries de Doliwa (décédée en 1493). Le style de la peinture de Pelplin est différent et ressemble aux œuvres attribuées à Michel Sittow - Portrait d'homme à l'oeillet - Callimaque (Getty Center), Portrait du roi Christian II de Danemark (Statens Museum for Kunst), Vierge à l'Enfant (Gemäldegalerie à Berlin) et Portrait de Diego de Guevara (National Gallery of Art à Washington). Il était également le seul artiste connu de ce niveau de cette partie de l'Europe, formé aux Pays-Bas, à qui l'œuvre peut être attribuée. La Descente de croix à Pelplin faisait partie d'un triptyque. Cependant, les deux autres panneaux ont été créés bien plus tard dans des ateliers différents. En se basant sur le style et les costumes, ces deux autres peintures sont attribuées à un atelier local sous des influences néerlandaises et westphaliennes et datées d'environ 1500. Les trois peintures ont été transférées au musée de Pelplin en 1928 et le panneau central montrant le Christ couronné d'épines a été perdu pendant La Seconde Guerre mondiale. L'aile gauche représentant la Flagellation du Christ est maintenant de retour dans la cathédrale de Toruń. Ce tableau a des dimensions presque identiques à la Descente de croix (tempera sur panneau de chêne, 213 x 147 cm) et l'un des soldats tourmentant Jésus porte un monogramme royal sous couronne brodé de perles sur sa poitrine. Ce monogramme entrelacé peut se lire IARP (Ioannes Albertus Rex Poloniae), c'est-à-dire Jean I Albert, roi de Pologne de 1492 à sa mort en 1501. Le fondateur de ce tableau représenté en donateur agenouillé dans le coin droit du panneau était donc étroitement lié à la cour royale. Cet homme présente une ressemblance frappante avec les portraits connues de l'homme le plus célèbre de Toruń - Nicolas Copernic (né le 19 février 1473), qui a été baptisé dans la cathédrale de Toruń. Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une image authentique de l'astronome (d'après « Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury », 29.06.2022) fondée par lui de son vivant. Si le donateur du tableau de la Flagellation est Copernic, les donateurs de la Descente de croix plus ancienne devraient donc être sa famille proche. Le père de Nicolas, également Nicolas était un riche marchand de Cracovie, fils de Jean. Il est né vers 1420. Il y a beaucoup de débats quant à savoir s'il était allemand ou polonais, peut-être n'était-il qu'un représentant typique du multiculturalisme jagellonien. Il a déménagé à Toruń avant 1458 et avant 1448, il a fait le commerce du cuivre slovaque, qui a été transporté par la Vistule à Gdańsk puis exporté vers d'autres pays. En 1461, il accorda un prêt à la ville de Toruń pour lutter contre l'Ordre Teutonique. Copernic l'Ancien épousa Barbara Watzenrode, sœur de Lucas Watzenrode (1447-1512), prince-évêque de Warmie, qui étudia à Cracovie, Cologne et Bologne. Le couple a eu quatre enfants, André, Barbara, Catharine et Nicolas. Copernic le père mourut en 1483 et sa femme, décédée après 1495, lui fonda une épitaphe en forme d'un portrait, connue aujourd'hui seulement par une copie, sur laquelle on peut voir un homme à moustache, les mains jointes en prière, aux traits similaires à son fils. Cette copie a été commandée vers 1618 par l'astronome Jan Brożek (Ioannes Broscius) pour l'Académie de Cracovie et elle a été repeinte vers 1873 (Musée de l'Université Jagellonne, huile sur toile, 60 x 47 cm). Le père de l'astronome est mort à l'âge d'environ 63 ans, alors qu'il représentait l'homme beaucoup plus jeune, donc l'épitaphe originale était probablement basée sur une effigie antérieure. Les traits du visage d'un homme de la Descente de croix sont très similaires. Le visage allongé aux pommettes plus larges de la femme du tableau est similaire aux effigies du frère de Barbara Watzenrode, Lucas, et de son célèbre fils. Comme il a été dit, Nicolas l'Ancien est mort en 1483, tandis que Sittow a déménagé aux Pays-Bas vers 1484. Un marchand aussi riche ou sa veuve pouvait se permettre de commander une peinture à l'artiste, qui à cette époque était peut-être à Gdańsk ou Toruń ou même créé à Bruges, lorsqu'il s'y installa, et envoyé à Toruń. L'apparence du plus jeune des garçons correspond à l'âge du futur astronome, qui avait 10 ans lorsque son père est décédé. Barbara et Nicolas ont eu deux filles Barbara et Catharine, alors que sur le tableau il n'y en a qu'une. L'aînée Barbara, entra au couvent de Chełmno, où elle devint plus tard abbesse et mourut en 1517. On pense généralement que c'est elle qui y fut mentionnée dans la liste des religieuses sous l'année 1450 (d'après « Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej » par Andrzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz, p. 114 et « Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej » par Małgorzata Borkowska, p. 287), elle a donc « quitté » sa famille plus de 20 ans avant la naissance de Nicolas l'astronome. Outre l'azurite polonaise coûteuse, les peintres de Bruges et d'autres endroits avaient besoin du cuivre de Copernic, qui bien qu'il soit naturellement vert, « avec l'ajout d'ammoniac (facilement obtenu à partir de l'urine), il devient bleu. La couleur est devenue chimiquement stable si de la chaux a été ajoutée, et ce processus chimique a produit un bleu vif bon marché qui est devenu une peinture tout usage pour les murs, le bois et les livres » (d'après « All Things Medieval » de Ruth A. Johnston, p. 551). A Gdańsk, des marchands anglais et hollandais achetaient du cenere azzurre, un pigment bleu préparé à partir de carbonate de cuivre (d'après « Original treatises dating from the XIIth to XVIIIth centuries on the arts of painting in oil ... », p. cc - cci), semblable à celui visible dans la Descente de croix à Pelplin.

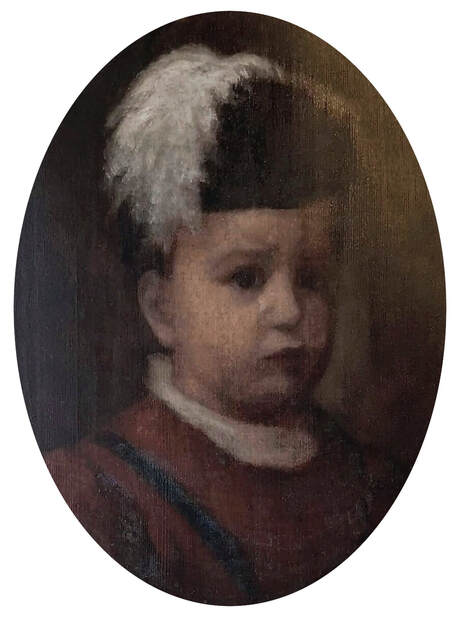

Portrait du marchand Nicolas Copernic l'Ancien (décédé en 1483) et de ses deux fils en donateurs de la Descente de croix par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Portrait de Barbara Watzenrode et de sa fille en donatrices de la Descente de croix par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Descente de croix avec la famille de Nicolas Copernic comme donateurs par Michel Sittow, vers 1483-1492, Musée diocésain de Pelplin.

Portraits de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque par Michel Sittow et atelier de Giovanni Bellini

« Un visage plus brillant que celui de Vénus et les cheveux de Phébus Apollon... [plus saisissants] que la pierre polie par Phidias ou les peintures d'Apelle », c'est ainsi que Philippus Callimachus Experiens (1437-1496) décrit dans son poème la beauté du jeune ecclésiastique Lucio Fazini Maffei Fosforo (Lucidus Fosforus, d. 1503), devenu évêque de Segni près de Rome en 1481. Il conseille d'ailleurs un vieil homme : « Bien que la vénération d'un front ridé aux cheveux blancs soit estimée... Quintilius devrait préférer être efféminé, afin d'être toujours prêt pour les prostituées et les garçons » (d'après « A Sudden Terror: The Plot to Murder the Pope in Renaissance Rome » par Anthony F. D'Elia, p. 96, 98).

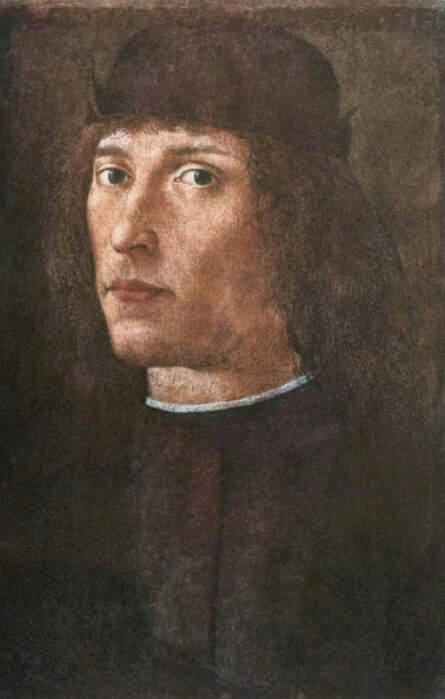

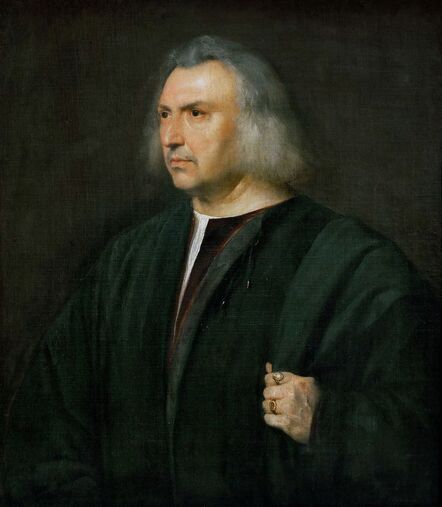

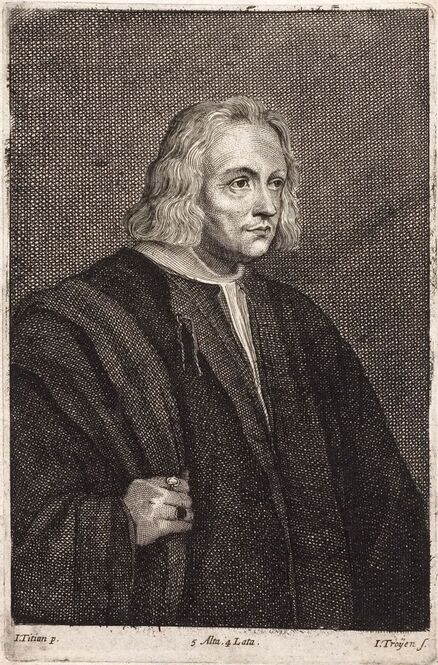

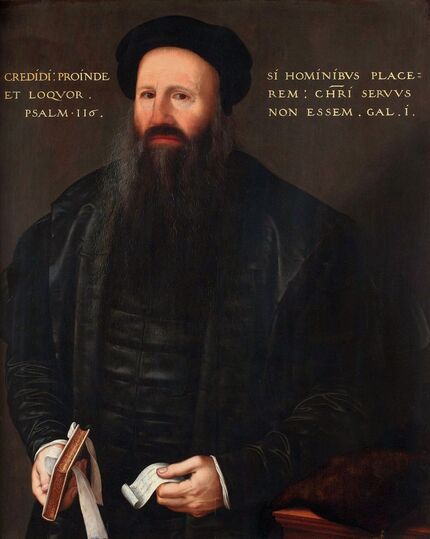

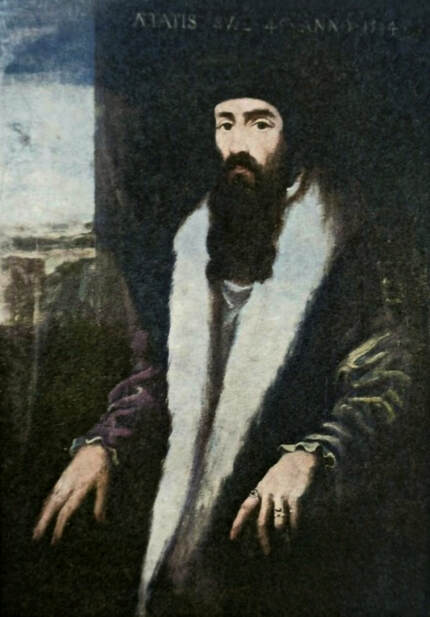

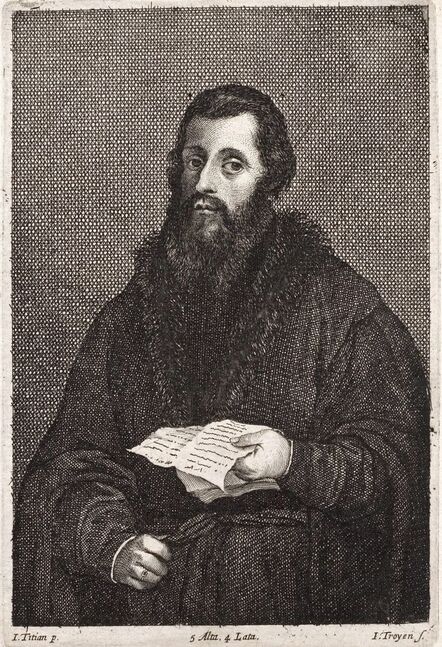

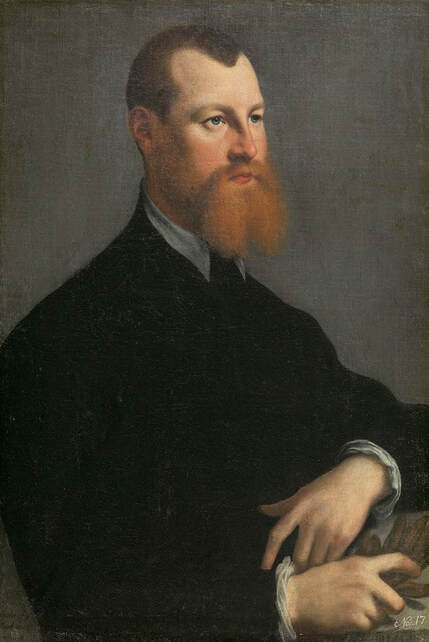

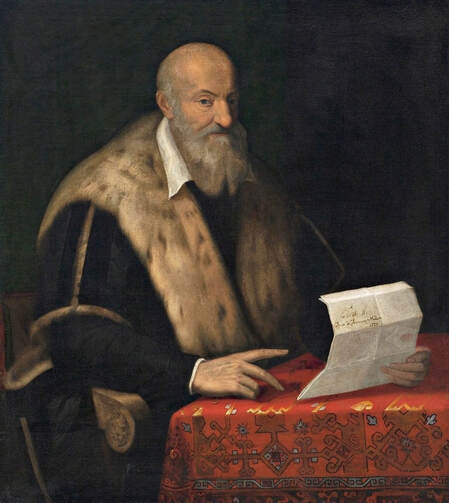

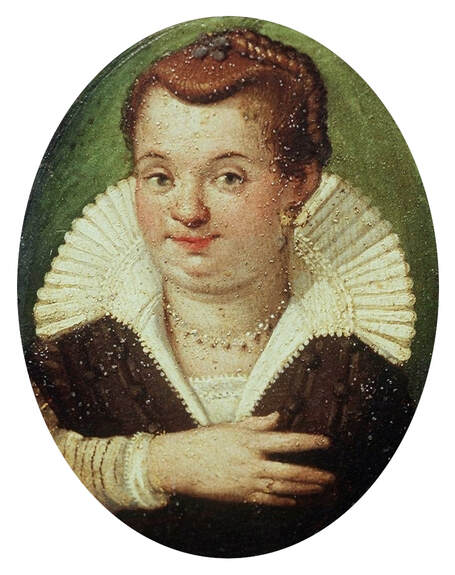

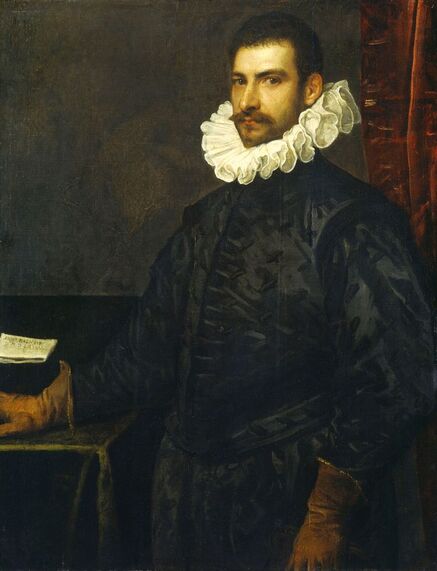

Callimaque (Callimachus), humaniste, écrivain et diplomate, est né Filippo Buonaccorsi de Tebadis Experiens à San Gimignano en Toscane, en Italie. Il a déménagé à Rome en 1462 et il est devenu membre de l'Académie romaine de Giulio Pomponio Leto (Julius Pomponius Laetus, 1428-1498), qui a ensuite été accusé de sodomie, de complot contre le pape Paul II et d'hérésie. Filippo a été accusé d'avoir participé à la tentative d'assassinat du pape en 1468 et s'est enfui par le sud de l'Italie (Pouilles-Sicile) vers la Grèce (Crète-Chypre-Chios) et la Turquie, puis vers la Pologne (1469/1470). Les vers homo-érotiques ont été découverts parmi ses papiers, dont un dédié à Fazini. La punition pour l'amour entre deux hommes en Pologne-Lituanie était semblable comme probablement dans la plupart des pays de l'Europe médiévale/ de la Renaissance, néanmoins en Pologne-Lituanie, comme Rheticus près d'un siècle plus tard, il trouva facilement de puissants protecteurs, qui sans aucun doute connaissaient parfaitement ses « penchants ». Il trouva d'abord du travail auprès de l'évêque de Lviv, Grégoire de Sanok (mort en 1477), professeur à l'Académie de Cracovie. Plus tard, il devint précepteur des fils du roi de Pologne Casimir IV Jagellon et effectua diverses missions diplomatiques. En 1474, il est nommé secrétaire du roi, en 1476 il devient ambassadeur à Constantinople et en 1486 il est le représentant du roi à Venise. Avec l'accession au trône de son ancien élève Jean Albert, son pouvoir et son influence atteignirent leur maximum. Dans ses écrits, Buonaccorsi prône le renforcement du pouvoir royal. Il a également écrit des poèmes et de la prose en latin, bien qu'il soit surtout connu pour ses biographies de l'évêque Zbigniew Oleśnicki, de l'évêque Grégoire de Sanok et du roi Ladislas III Jagellon. En Pologne, il a également écrit des poèmes d'amour, dont beaucoup étaient adressés à sa bienfaitrice à Lviv sous le nom de Fannia Sventoka (Ad Fanniam Sventokam elegiacon carmen, In coronam sibi per Fanniam datam, In eum qui nive concreta collum Fanniae percusserat, De passere Fanniae, Narratio ad Fanniam de ejus errore, De gremio Fanniae, In picturam Fanniae, In reuma pro Fannia dolente oculos). Ce nom est parfois considéré comme un pseudonyme d'Anna Ligęzina, fille de Jan Feliks Tarnowski, ou interprété comme Świętochna ou Świętoszka (prude en polonais). Le mot Sventoka est également similaire au polonais świntucha (femme dissolue, débauchée). Néanmoins, compte tenu du fait que certains homosexuels et travestis aiment utiliser des surnoms féminins, nous ne pouvons même pas être sûrs qu' « elle » était bien une femme. Après le scandale à Rome, le poète a dû faire attention, les fanatiques pourraient être n'importe où. Près de deux siècles plus tard, en 1647, les personnes transgenres étaient à la cour du maréchal de la cour de la Couronne Adam Kazanowski et du chancelier Jerzy Ossoliński. Ils étaient probablement aussi à la cour royale plus tôt. En tant que diplomate, Callimaque a beaucoup voyagé. Son premier séjour dans la ville royale de Toruń est confirmé par sa lettre de cette ville au marchand et banquier florentin Tommaso Portinari, datée du 4 juin 1474, concernant l'autel de Hans Memling « Le Jugement dernier », aujourd'hui à Gdańsk. En 1488, il s'installe pour quelques mois, voire plus, dans la résidence de l'évêque Piotr de Bnin, à Wolbórz près de Piotrków et Łódź. Cette même année, il se rendit en Turquie et il emmena avec lui son jeune serviteur ou secrétaire Nicholo (ou Nicholaus), qu'il appelle « Nicholaus, mon domestique », peut-être Nicolas Copernic. Callimaque était le 3 juillet 1490 à Toruń et il y vécut entre 1494 et 1496, bien qu'en 1495 il partit pour Vilnius, Lublin et enfin à Cracovie, où il mourut le 1er septembre 1496. Peu de temps avant sa mort, le 5 février 1496, il achète deux maisons à Toruń à Henryk Snellenberg, l'une était adjacente à la maison de Lucas Watzenrode l'Ancien, grand-père maternel de Nicolas Copernic (d'après « Urania nr 1/2014 », Janusz Małłek, p. 51-52). Au cours de son séjour prolongé à Venise en 1477 et 1486, Callimaque noua des relations avec les hommes politiques, les érudits et les artistes les plus éminents, comme Gentile Bellini (décédé en 1507) et son jeune frère Giovanni (décédé en 1516), portraitiste très recherché, qui a très probablement réalisé son portrait (d'après « Studia renesansowe », tome 1, p. 135). Au Getty Center de Los Angeles se trouve un « Portrait d'homme à l'oeillet », attribué à Michel Sittow (huile sur panneau, 23,5 cm x 17,4 cm, numéro d'inventaire 69.PB.9). Ce tableau était avant 1938 dans différentes collections à Paris, France et il était autrefois attribué à Hans Memling. L'homme tient un œillet rouge, symbole de l'amour pur (d'après « Signs & Symbols in Christian Art » de George Ferguson, p. 29). L'inspiration claire de la peinture vénitienne est visible dans la composition, notamment par les oeuvres de Giovanni Bellini (fond bleu, parapet en bois). Le costume noir, la casquette et la coiffure de l'homme sont également très vénitiens, similaires à ceux visibles dans l'autoportrait de Giovanni dans les musées du Capitole à Rome. L'autoportrait montre Giovanni en jeune homme, il devrait donc être daté d'environ 1460, comme on croit généralement qu'il est né vers 1430. Le costume et l'apparence d'un homme du portrait à Los Angeles ressemblent également à ceux d'épitaphe en bronze de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque, créé après 1496 par l'atelier d'Hermann Vischer le Jeune à Nuremberg sur la conception de Veit Stoss (Basilique de la Sainte Trinité à Cracovie). Une copie exacte du portrait de Los Angeles, attribuée à Hans Memling ou suiveur, se trouve au Musée Czartoryski de Cracovie (huile sur panneau, 24,5 x 19 cm, numéro d'inventaire V. 192). Ce tableau est mentionné dans un catalogue du Musée de 1914 par Henryk Ochenkowski (Galerja obrazów : katalog tymczasowy) sous le numéro 110 parmi d'autres tableaux de l'école italienne et un portrait d'homme de l'école de Giovanni Bellini (huile sur panneau, 41 x 26,5 cm, numéro 4). Le même catalogue catalogue recense également sous le numéro 158 une peinture de la Vierge à l'Enfant assise devant un rideau, aujourd'hui attribuée à un suiveur de Giovanni Bellini, et datée d'environ 1480 (Musée Czartoryski, numéro d'inventaire MNK XII-202). Le même homme, bien que plus jeune, était représenté dans un tableau attribué à l'école italienne, vendu à Rudolstadt en Allemagne (huile sur panneau, 36 x 29 cm, Auktionshaus Wendl, 29 octobre 2022). Sa tenue, sa casquette et sa coiffure ressemblent beaucoup à celles que l'on voit sur la médaille de bronze avec buste de Giovanni Bellini, créée par Vittore Gambello et datée d'environ 1470/1480. L'homme se tient devant un rideau, qui donne une vue sur un paysage montagneux. L'inscription en anglais au verso sur une ancienne étiquette adhésive « The Portrait of Antonio Lanfranco ... at Palermo by J. Bellini », semble peu fiable, car Jacopo Bellini, le père des frères Bellini, est mort vers 1470 et aucun habitant de Palerme de ce nom qui aurait commandé son portrait à Venise est mentionné dans les sources. Le style de ce tableau est proche de l'atelier de Giovanni Bellini. Il est fort possible que le portrait du roi Jean Ier Albert, élève de Callimaque, commandé par le conseil municipal de Toruń à la chambre royale de l'hôtel de ville vers 1645, qui suit le même modèle vénitien/néerlandais, soit basé sur un original perdu de Giovanni Bellini ou Michel Sittow, créé vers 1492. Si l'auteur de l'inscription en anglais a acquis le tableau à Palerme, en Sicile, alors la montagne représentée en arrière-plan pourrait être l'Etna (Mongibello), un volcan actif sur la côte est de la Sicile entre les villes de Messine et Catane. Dans les vers du Quattrocento, le Mongibello infernalement bouillant était le symbole des vains tourments de l'amour et des incendies insensés de la passion (d'après « Strong Words ... » de Lauro Martines, p. 135). Le costume d'un homme est aussi très similaire à celui que l'on voit dans les portraits par Antonello da Messina (mort en 1479), peintre de Messine, des années 1470 (Musée du Louvre, MI 693 et Musée Thyssen-Bornemisza, 18 (1964.7)). « J'ai dit : C'est une blague, il fait semblant d'aimer [...] Je crois que tu ne brûles pas seulement avec faible et douce flamme d'amour. Mais autant de feu violent S'est jamais accumulé sur terre, Tellement brûle en toi de toutes ses forces, Ou combien d'îles de la mer Tyrrhénienne et de Sicile, célèbres pour leurs volcans Un feu explosif, apporté ici Des profondeurs et enfermé en toi » (Dicebam: Iocus est, amare fingit [...] Flammis et placido tepere amore / Credam, sed rapidi quod ignis usquam / In terris fuerat simul cohactum / In te viribus extuare cunctis / Aut incendivomo inclitas camino / Tyreni ac Siculi insulas profundi), écrit Callimaque à propos de ses tourments dans son poème « À Grégoire de Sanok » (Ad Gregorium Sanoceum, ad eundem) (d'après « Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 », Antonina Jelicz, Kazimiera Jeżewska, p. 59).

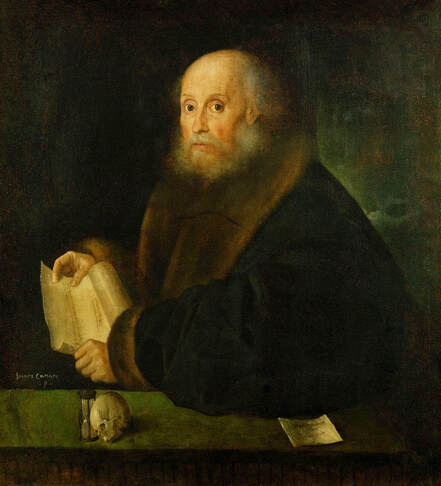

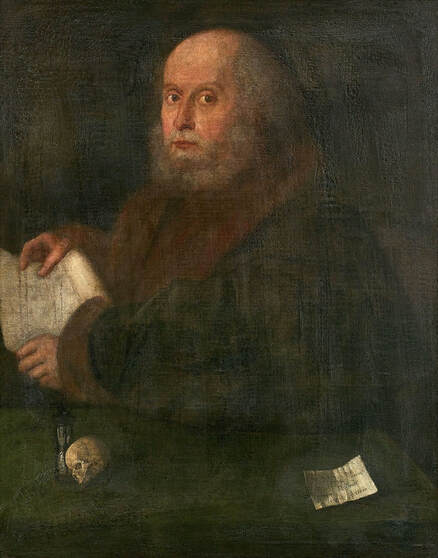

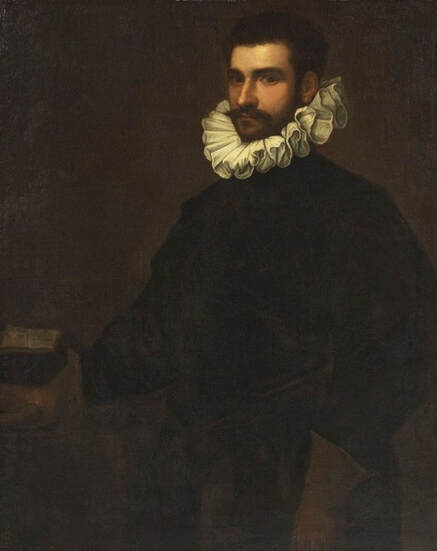

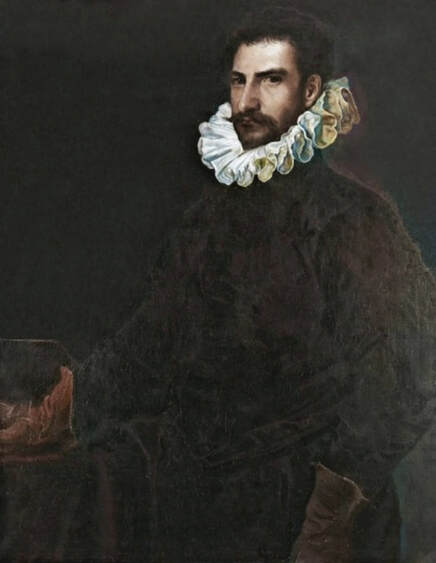

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) par l'atelier de Giovanni Bellini, vers 1477 ou après, collection particulière.

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) tenant un œillet rouge par Michel Sittow, vers 1488-1492, Getty Center.

Portrait de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque (1437-1496) tenant un œillet rouge par l'atelier de Michel Sittow, vers 1488-1492, Musée Czartoryski.

Portrait de Jean I Albert, roi de Pologne (1492-1501) en robe de couronnement par l'atelier de Toruń, vers 1645, Hôtel de ville de Toruń.

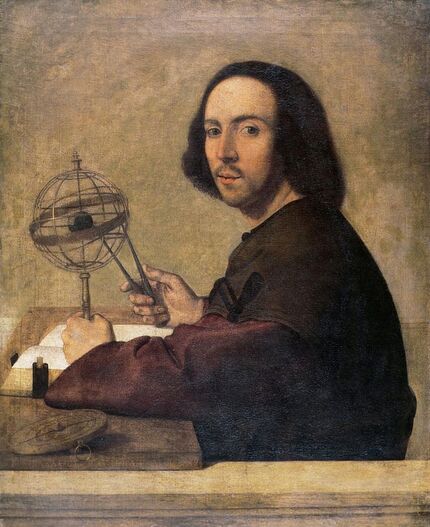

Portrait de Nicolas Copernic par l'entourage de Giovanni Bellini

Szto piszesz do nas o tot wschod, kotoryi esmo tam tobe u Wilni s palacu naszoho do sadu urobiti roskazali, commente en biélorusse (vieux ruthène) la reine d'origine italienne Bona Sforza sur les modifications de la loggia du palais Renaissance à Vilnius, capitale de la Lituanie, à réaliser par l'architecte et sculpteur italien Bernardo Zanobi de Gianottis, dit Romanus dans une lettre du 25 août 1539 de Cracovie en Pologne (d'après « Królowa Bona... » de Władysław Pociecha, p. 185). C'est un parfait exemple de la diversité polono-lituanienne des XVe et XVIe siècles.