|

Pologne-Lituanie de la Renaissance - Le royaume de Vénus, déesse de l'amour, détruite par Mars, dieu de la guerre. Découvrez ses « Portraits oubliés », ses souverains et sa culture unique ...

Portraits oubliés - Introduction - partie A Portraits oubliés des Jagellon - partie I (1470-1505) Portraits oubliés des Jagellon - partie II (1506-1529) Portraits oubliés des Jagellon - partie III (1530-1540) Portraits oubliés des Jagellon - partie IV (1541-1551) Portraits oubliés des Jagellon - partie V (1552-1572) Portraits oubliés des Jagellon - partie VI (1573-1596) Portraits oubliés - Introduction - partie B Portraits oubliés des Vasa polonais - partie I (1587-1623) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie II (1624-1636) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie III (1637-1648) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie IV (1649-1668) Portraits oubliés des « rois compatriotes » (1669-1696)

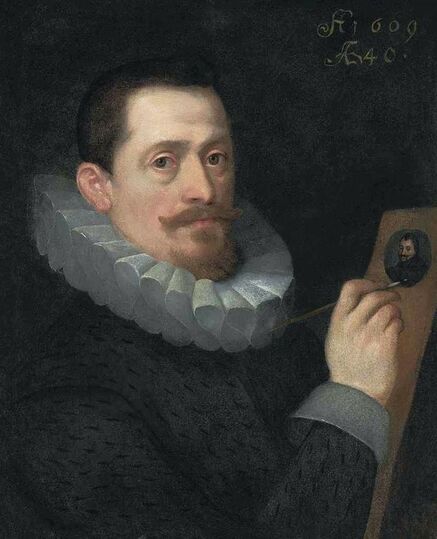

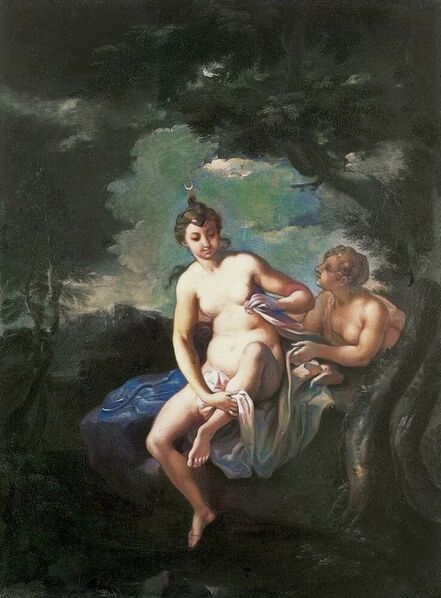

« Avant le déluge », c'est un ancien titre d'un tableau aujourd'hui identifié pour représenter la Fête du fils prodigue. Il a été peint par Cornelis van Haarlem, un peintre des Pays-Bas protestants, surtout connu pour ses œuvres très stylisées avec des nus à l'italienne, en 1615, lorsque le monarque élu de la République polono-lituanienne était un descendant des Jagellons - Sigismond III Vasa. Malgré d'énormes pertes dans les collections de peintures, l'œuvre de Cornelis van Haarlem est représentée de manière significative dans l'un des plus grands musées de Pologne - le Musée national de Varsovie, dont la majorité provient d'anciennes collections polonaises (trois de la collection de Wojciech Kolasiński : Adam et Eve, Mars et Vénus en amants, Vanitas et la Fête du fils prodigue de la collection de Tomasz Zieliński à Kielce).

Malheureusement, son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc pas être associée sans équivoque à l'âge d'or de la Pologne-Lituanie, qui, presque comme dans la Bible, s'est terminée par le déluge (1655-1660), une punition pour les péchés, comme certains pourraient le croire, ou comme l'ouverture de la boîte de Pandore déchaînant le mal sur le monde. « Les Suédois et les Allemands notoires, pour qui le meurtre est un jeu, la violation de la foi est une plaisanterie, le pillage un plaisir, l'incendie volontaire, le viol des femmes et tous les crimes une joie, notre ville, détruite par de nombreuses contributions, ils ont détruit par le feu, ne laissant que la banlieue de Koźmin non brûlée », décrit les atrocités dans la ville de Krotoszyn, incendiée le 5 juillet 1656, un témoin oculaire - un auteliste, frère Bartłomiej Gorczyński (d'après « Lebenserinnerungen » de Bar Loebel Monasch, Rafał Witkowski, p. 16). Les descriptions de Vilnius détruite après le retrait des armées russes et cosaques, et d'autres villes de la République sérénissime, sont tout aussi terrifiantes. Les troupes polonaises ont répondu avec une impitoyabilité similaire, parfois aussi envers leurs propres propres citoyens, qui ont collaboré avec les envahisseurs ou ont été accusées de collaboration. L'invasion s'est accompagnée d'épidémies liées aux marches de diverses armées, de la destruction de l'économie, exacerbation des conflits et des divisions sociales et ethniques. Une apocalypse inimaginable, envoyée non par Dieu mais par la cupidité humaine. La guerre devrait être une relique oubliée du passé, mais malheureusement ce n'est toujours pas le cas. Un autre tableau conservé au Musée national de Varsovie rappelle ces événements. Ce petit tableau (huile sur cuivre, 29,6 x 37,4 cm, numéro d'inventaire 34174) a très probablement été réalisé par Christian Melich, peintre de la cour des Vasa polono-lituaniens, actif à Vilnius entre 1604 et 1655 (de style similaire à la Reddition de Mikhaïl Chéine au Musée National de Cracovie, MNK I-12) ou autre peintre flamand. On pensait initialement qu'il représentait le roi Jean II Casimir Vasa après la bataille de Berestetchko en 1651, mais les traits distinctifs d'un homme à cheval ont permis de l'identifier avec une grande certitude comme étant Charles X Gustave le « brigand de l'Europe », comme on l'appelait dans la République polono-lituanienne, « qui était capable de déclencher des horreurs de guerre dans n'importe quelle partie du vieux continent » (d'après « Acta Universitatis Lodziensis : Folia historica », 2007, p. 56), et le sujet comme son triomphe sur le pays. Des personnifications féminines de la République, très probablement la Pologne, la Lituanie et la Ruthénie (ou la Prusse) comme trois déesses du Jugement de Pâris, rendent hommage au « brigand de l'Europe » soutenu par Mars et Minerve et piétinant les ennemis polonais en costumes nationaux. Une des femmes (Vénus-Pologne) offre la couronne et un putto ou Cupidon offre le symbole de la Pologne, l'Aigle blanc. Mars, l'épée dégainée, regarde l'humble femme. Les événements dramatiques changent non seulement les individus mais aussi des nations entières.

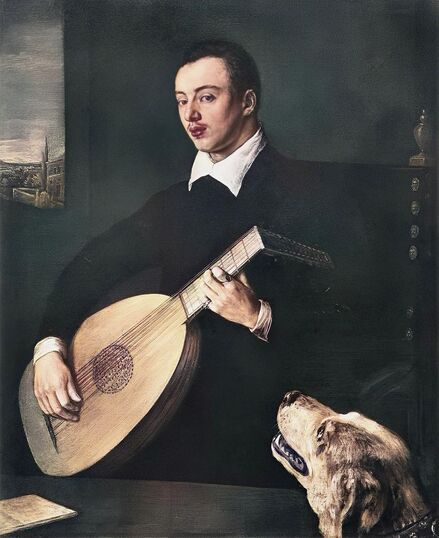

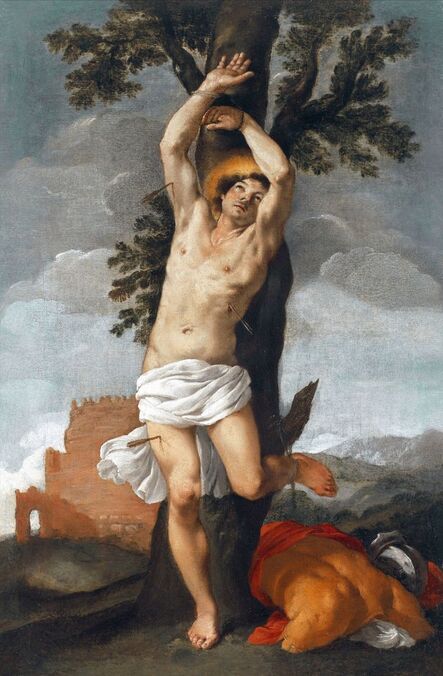

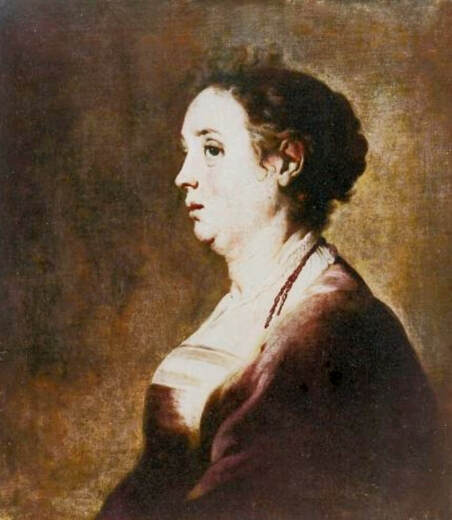

Mars et Vénus amoureux (Mars désarmé par Vénus) par Cornelis van Haarlem, 1609, Musée national de Varsovie.

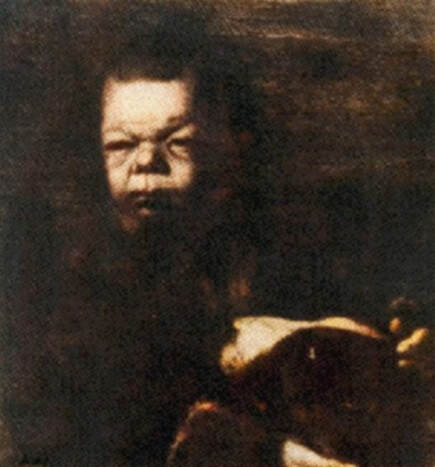

Fête du fils prodigue (Avant le déluge) par Cornelis van Haarlem, 1615, Musée national de Varsovie.

Triomphe de Charles X Gustave le « brigand de l'Europe » sur la République polono-lituanienne par le peintre flamand, très probablement Christian Melich, vers 1655, Musée national de Varsovie.

Bibliographie et mentions légales. La majorité des faits historiques dans les « Portraits oubliés » et les informations sur les œuvres d'art sont facilement vérifiables sur des sources fiables disponibles sur Internet, sinon je vous invite à visiter les Bibliothèques nationales de Pologne - personnellement ou virtuellement (Polona). La majorité des traductions, si elles ne sont pas spécifiquement attribuées à quelqu'un d'autre dans le texte ou les sources citées, sont ma création. Les peintures originales reproduites dans « Portraits oubliés » sont considérées comme étant dans le domaine public (reproduction photographique fidèle d'une œuvre d'art originale en deux dimensions, droit d'auteur d'une durée de vie de 100 ans ou moins après la mort de l'auteur) conformément à la loi internationale sur le droit d'auteur (photos de photothèques accessibles au public, sites web d'institutions concernées, mes propres photos et scans de diverses publications avec crédit au propriétaire), cependant, tous ont été retouchés et améliorés sans interférence significative avec la qualité de l'œuvre originale, si possible (Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé, CC BY-SA 3.0). Toutes les interprétations, identifications et attributions, non spécifiquement attribuées à d'autres auteurs dans le texte ou les sources citées, doivent être considérées comme ma paternité - Marcin Latka (Artinpl).

Les successeurs des Jagellon, les Vasa, ont déplacé l'accent du mécénat artistique vers le nord, soutenant les peintres flamands et hollandais et acquérant des produits de luxe et de l'art aux Pays-Bas, mais les influences italiennes étaient encore fortes. « La nation italienne, dont nous avons reçu la religion, la littérature, les beaux arts et l'équipement de la vie plus élégante des Sarmates, est la plus méritée » (Natio Jtalica optime de nobis merita est, a qua religionem, literas, bonas artes, ac elegatioris vitae apparatum Sarmatae accepimus), écrit dans une lettre de 1601 le grand chancelier Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605) au pape Clément VIII.

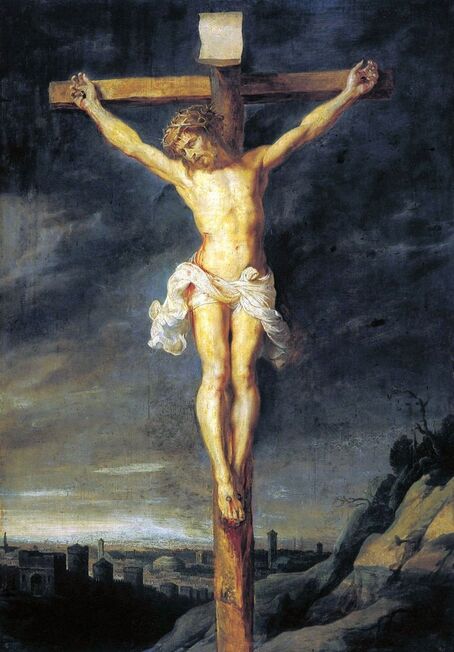

Les grandes influences des Italiens et de la culture italienne en Pologne-Lituanie ont conduit à un intérêt accru pour les élections royales polono-lituaniennes dans la péninsule italienne, qui est désormais largement oubliée. En 1573, Alphonse II d'Este, duc de Ferrare envoya le célèbre poète Giovanni Battista Guarini en Pologne-Lituanie, pour pérorer sa cause devant la Diète (Sejm). Guarini échoua dans sa mission et à son retour à Ferrare fut critiqué pour son ineptie diplomatique (d'après « Politics and Diplomacy in Early Modern Italy ...» de Daniela Frigo, p. 167). Parmi les autres candidats italiens importants à la première élection libre de 1573 figuraient également Alexandre Farnèse, duc de Parme et Plaisance et François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane. Ce dernier a également été considéré lors de la troisième élection libre de 1587, lorsque le fils de Catherine Jagellon Sigismond Vasa a été élu, et il avait un fort soutien. Simone Gengi d'Urbino, architecte et ingénieur militaire au service de feu roi Étienne Bathory, estimait que parmi les nombreux candidats présentés, il avait de bonnes chances de succès (...et quanto ella per parere de più principali potessi più d'ogn'altro aspirare a questa corona), comme il le déclare dans une lettre datée du 7 janvier 1587 de Riga (dal nuovo forte di fiume Dvina), adressée au grand-duc et à son ambassadeur à la cour impériale de Prague Orazio Urbani. Il demanda au directeur de la poste royale de Pologne-Lituanie Sebastiano Montelupi de n'épargner aucun effort ni argent pour que le courrier chargé des lettres au grand-duc parvienne à Vienne le plus tôt possible. C'est Montelupi qui, dans une lettre du 18 décembre 1586, informe la cour de Ferrare de la mort de Bathory. Il a recommandé d'embaucher un messager spécial vêtu de vêtements allemands et parlant couramment l'allemand. De Vienne, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Toscane, les lettres devaient être envoyées à Florence. La candidature du souverain florentin a été soutenue, entre autres, par Stanisław Karnkowski, archevêque de Gniezno, Olbracht Łaski, voïvode de Sieradz et par le chancelier Jan Zamoyski. Au début de février 1587, ils envoyèrent une ambassade à Florence, qui comprenait, entre autres, le beau-frère du voïvode de Sieradz, Wincenty de Seve, prévôt de Łask, qui reçut l'ordre d'inviter le grand-duc à participer aux prochaines élections. Sa candidature aurait été présentée dans la voïvodie de Sandomierz par le chancelier Zamoyski lui-même, qui, selon Urbani, favorisait sincèrement François. Selon le diplomate toscan, les ducs de Ferrare et de Parme avaient peu de chance lors des prochaines élections en tant que dirigeants mesquins et insignifiants. Le fait que le milieu florentin de Cracovie ait également été vivement intéressé par l'élection à venir est attesté par une lettre du 7 janvier 1587, de Filippo Talducci, adressée à Marco Argimoni à Florence, dans laquelle, énumérant les candidats à la Couronne polonaise, il a mentionné le grand-duc de Toscane, qui, s'il voulait mobiliser les ressources financières appropriées, aurait une chance d'être élu (il figliuolo del Re di Svetia, il Cardinale Batori, il Duca di Ferrara et il nostro Serenissimo Gran Duca, il quale se volessi attendere con li mezzi sapete, sarebbe cosa riuscibile. Dio lasci seguire il meglio). Les aspirations à la couronne polonaise des ducs de Ferrare, de Parme et même de Savoie sont mentionnées dans la correspondance des ambassadeurs de Toscane à Madrid, Bongianni Gianfighacci et Vincenzo Alamanni (lettres du 21 février, 27 mars et 4 avril 1587) (d'après « Dwór medycejski i Habsburgowie ... » par Danuta Quirini-Popławska, p. 123-126). Le portrait du grand-duc, aujourd'hui conservé au palais de Wilanów (Wil.1494), pourrait faire référence à cette candidature. Il provient très probablement d'une série de petits portraits similaires provenant de Ros près de Grodno en Biélorussie, attribués à l'école italienne du XVIIIe siècle. Ce « portrait d'homme » est considéré comme une copie d'Angelo Bronzino, mais il ressemble beaucoup aux portraits de Francesco réalisés par son peintre de cour Alessandro Allori (1535-1607). Les arcs de triomphe pour les cérémonies d'entrée du roi Sigismond III Vasa à Cracovie en 1587 devaient être habillés d'images des Jagellon en tant qu'ancêtres du nouveau roi. Comme leurs visages étaient presque totalement inconnus en raison de leur ancienneté (Effigies enim eorum, cum plerisque fere vetustate ignotae essent), le dit chancelier Zamoyski les fit extraire des monuments les plus anciens (ex antiquissimis quibuscumque monumentis eruerat) et les munit des inscriptions appropriées. Ces inscriptions ont été imprimées séparément et certaines sont citées par David Chytraeus dans son Chronicon Saxoniae ..., publié à Leipzig en 1593 (d'après « Listy Annibala z Kapui ... » d'Aleksander Przezdziecki, p. 107). C'est grâce aux efforts des générations suivantes que l'identité de nombreuses personnalités importantes a été préservée. Ils ajoutent des inscriptions aux peintures, créent des copies ou les publient sous forme de gravures. Dans les anciens territoires de la République, cette continuité a été dramatiquement interrompue par les guerres et les invasions. Les costumes italiens, la nourriture, les jardins, la musique, la langue et les livres, les peintures, l'artisanat et les danses étaient les plus populaires dans la République polono-lituanienne, même les heures étaient encore comptées à l'italienne sous le règne du monarque élu Sigismond III Vasa - 24 heures du coucher du soleil un jour au coucher du soleil le lendemain. Dans deux lettres, probablement de 1614 et 1615, Sigismond III exprime sa gratitude au nonce Claudio Rangoni pour les tableaux qu'il envoie d'Italie. Deux ans plus tard, en 1617 et l'année suivante, Rangoni envoya de nouveau deux tableaux et « quelques [autres] tableaux » (alcuni quadri) au roi, puis à la reine. Selon le nonce, le roi aimait les peintures et achetait volontiers les œuvres des meilleurs maîtres et démontrait une passion pour les bijoux et les tapisseries coûteuses. Le roi n’était pas seulement un amateur d’art, mais aussi un artiste amateur. Ce qui est très significatif, c'est que lors de la rébellion de Zebrzydowski en 1606, ses adversaires se sont moqués de lui en le qualifiant de « vénitien » (wenecysta), qui préfère « monter avec les Italiens en gondole, payant richement leur folie, au lieu de monter un cheval en armure » (d'après « Odrodzenie w Polsce ... », Volume 5, éd. Bogusław Leśnodorski, p. 358). Dans ses « Sermons de diète » (Kazania sejmowe), publiés en 1597 à Cracovie, Piotr Skarga, le prédicateur de la cour de Sigismond III, appelait métaphoriquement le parlement à ne pas restreindre davantage le pouvoir du roi en faveur d'un absolutisme plus habsbourgeois : « Messieurs ! Ne faites pas le royaume de Pologne une ville [libre] du Reich allemand, ne faites pas un roi peint comme à Venise. Parce que vous n'avez pas l'esprit vénitien et que vous ne vivez pas dans une seule ville » (Sermon 6). Il a également grondé la grande richesse et la vie luxueuse de la noblesse, leurs vêtements coûteux de velours et de soie, les caves pleines de vin, les voitures dorées: « Voyez quelle abondance et richesse et vie joyeuse cette mère vous a apportée, et comment elle vous a doré et accordé tant que vous avez assez d'argent, de la nourriture en abondance, des vêtements si chers, de telles foules de serviteurs, de chevaux, de chariots ; tant d'argent et de revenus multipliés partout » (Sermon 2), et négligeant la défense de la République : « Personne vivant dans l'abondance comme ça surveille les châteaux et les murs de la ville » (Sermon 8). Comme à l'époque précédente, au XVIIe siècle, les costumes étrangers étaient encore très populaires parmi la noblesse. Franciszek Siarczyński dans son « L'image du règne de Sigismond III ... », publiée à Poznań en 1843, affirme qu'il a « vu des peintures à Cracovie dans lesquelles Zebrzydowski ressemblait à un sultan, Zborowski à un chevalier romain, à Krosno Stanisław Oświęcim, a tous les vêtements d'un Suédois, Tarnowski d'un Grec armé, etc. Niesiecki a décrit le portrait à Topolno de Krzysztof Konarski, de 1589, sous les traits d'un chevalier allemand ». Un noble en tenue de parade espagnole, qui participa à l'expédition du prince Ladislas Vasa à Moscou en 1612, fut ridiculisé par d'autres soldats : « [retournez] à Salamanque, à Compostelle, monsieur l'Espagnol » (d'après « Obraz wieku panowania Zygmunta III ... », p. 73-74). Les membres des différents groupes ethniques de Sarmatie se sont rendus dans différents pays d'Europe occidentale, principalement pour faire des affaires, car le pays était un fournisseur majeur de nombreux biens importants, mais aussi pour poursuivre leurs études, pour un meilleur climat ou pour la santé, pour faire un pèlerinage ou simplement pour visiter d'autres pays. Après avoir terminé ses études à l'Académie de Cracovie ou de Vilnius ou dans d'autres écoles importantes de la République polono-lituanienne, il était d'usage de poursuivre ses études à l'étranger, à Padoue, Bologne, Louvain, Leiden ou Ingolstadt, entre autres. À l'étranger, les Sarmates ont fréquemment adopté des costumes locaux, ce qui est confirmé par de nombreuses sources, mais certains ont décidé de voyager dans leurs costumes traditionnels - généralement un żupan cramoisi, un manteau delia et un chapeau kolpak. Ces costumes ont été fréquemment repris dans leurs œuvres par différents artistes d'Italie, de Flandre, des Pays-Bas et de France. Certains étrangers étaient également représentés en costumes sarmates, comme le peintre Martin Ryckaert dans son magnifique portrait peint vers 1631 par Antoine van Dyck (Musée du Prado à Madrid). Nicolas Lagneau (Bibliothèque nationale de France), Stefano della Bella, Guercino (Nationalmuseum de Stockholm) et Rembrandt ont laissé de nombreux dessins et gravures représentant des personnages vêtus de costumes typiques sarmates. De tels costumes peuvent également être vus dans les peintures de Mattia Preti (Musées du Capitole à Rome), Giuseppe Maria Galeppini (collection privée en Suède) et David Teniers le Jeune (Louvre et Galerie d'État de Neubourg). Johann Heinrich Schönfeld a peint vers 1653 ses « Sarmates au tombeau d'Ovide » (Musée des Beaux-Arts de Budapest et Royal Collection), qui pourrait être une illustration de l'un des nombreux récits de la Renaissance sur les expéditions de recherche de la tombe du poète, comme celle décrite par Stanisław Sarnicki en 1587 (Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum, p. 73), et Philips Wouwerman réalisent entre 1656 et 1668 un tableau représentant la cavalerie polono-lituanienne combattant l'armée du « brigand de l'Europe » lors du déluge (National Gallery, Londres). La poésie préservée, créée avant le déluge, confirme l'image d'une République riche, préoccupé par divers problèmes sociaux, et non d'un pays ravagé par des guerres constantes et des invasions de voisins, luttant pour son indépendance. Le recueil de manuscrits de poètes polonais, principalement membres de la communauté des frères polonais (ariens), compilé en 1675 par Jakub Teodor Trembecki (1643-1719/1720), publié en 1910-1911 par Aleksander Brückner (« Jakuba Teodora Trembeckiego wirydarz poetycki », tome I), comprend les poèmes suivants de poètes inconnus : 27. Sur une fête italienne, 28. La prospérité polonaise, 29. L'espièglerie polonaise, 165. Sur les costumes étrangers en Pologne (« De nos jours, on reconnaît à peine les Polonais, il y a des Italiens, des Français, en grand nombre à la cour »); de Jan Gawiński de Wielomowic (vers 1622 - vers 1684) : 215. Sur Vénus (« Vénus mécontente ne rend personne riche ; elle a un fils nu ; contente, quand tu la payes »), 262. Une fille sans honte (« Et votre belle nature et vos sens merveilleux, ma Dame, ont été gâtés par ces bizarreries de vos costumes »), 263. Les épouses d'aujourd'hui (« Chez les païens, les femmes mouraient pour leurs maris, et aujourd'hui elles dansaient sur sa tombe »), 325. Le concept d'un peintre ruthène sous le tableau de Judith décapitant Holopherne; par Hieronim Morsztyn (vers 1581 - vers 1622) : 368. Maladie de cour (« La syphilis, les ulcères, les bubons, furent amenés de France et ils furent hébergés dans un lupanar »), par Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693): 471. À l'Italien (« Toi, Italien, vends des produits vénitiens et tu en profites grandement ») et de Daniel Naborowski (1573-1640) : 617. À un hermaphrodite (« Tu as une forme féminine mais tu as une bite, donc tu es tous les deux [femme et homme] »), 643. Sur des images de nus dans les bains (« C'est décent de se laver nu dans les bains »). Pour son épigramme obscène sur les seins féminins, Hieronim Morsztyn s'est très probablement inspiré d'un modèle italien : « Cazzo [un vulgarisme italien pour phallus], coincé dans l'entrejambe, ne pouvait pas faire son travail » (Cazzo w kroku pojmane nie mogło się sprawić) (d'après « Poeta i piersi » de Radosław Grześkowiak, p. 18). La reine d'origine française Marie-Louise de Gonzague est généralement considérée comme ayant introduit en Pologne des costumes féminins plus audacieux, pour ne pas dire inappropriés, principalement en raison du contraste marqué entre les effigies de la reine et les portraits de ses prédécesseurs de la dynastie des Habsbourg - Cécile-Renée d'Autriche, Constance d'Autriche et Anna d'Autriche. Cependant, de nombreux auteurs semblent oublier que ces reines préféraient la mode de la cour impériale ou espagnole qui n'autorisait pas les seins nus décrits par Wacław Potocki (1621-1696). La popularité des costumes audacieux français, vénitiens et florentins a été confirmée bien plus tôt par Piotr Zbylitowski dans sa « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim), publiée à Cracovie en 1600, et la mode italienne dominait à la cour des Jagellon. Même si en fait la mode introduite par Marie-Louise « révélée » davantage au regard du public. Dans une lettre de Gdańsk du 15 février 1646 adressée au cardinal Jules Mazarin (1602-1661), la reine écrit que « les dames polonaises sont habillées comme on s'habillait en France il y a quinze ans : des robes cousues à la hâte, à taille très courte et des manches très larges. Elles se précipitent toutes à toute vitesse pour imiter nos vêtements. Leurs matériaux sont extrêmement chers et recouverts de pierres précieuses. La belle-fille du grand chancelier de la couronne [Katarzyna Ossolińska née Działyńska] change de tenue tous les jours ». Le courtisan français Jean Le Laboureur (1621-1675) rapporte également que de nombreux membres de la noblesse s'habillaient à la française pour la réception de la reine. Szymon Starowolski (1588-1656) dans sa « Réforme des habitudes polonaises » (Reformacya Obyczaiow Polskich), publiée avant 1653, déplore que « presque toute la Pologne est devenue française, et probablement toute a été frappée par la maladie française [syphilis] » (wszytka już prawie Polska sfrancuziała, a podobno sfrancowaciała) et Krzysztof Opaliński (1609-1655) ne put s'empêcher de ridiculiser les costumes exagérés et l'utilisation excessive de produits cosmétiques par les dames dans son Liryki (lait d'ânesse pour éclaircir le teint, amandes grillées pour assombrir les sourcils, coraux écrasés avec de l'écume de mer-sépiolite comme poudre pour les joues). « Les dames riches d'ici aiment beaucoup les vêtements somptueux, elles commandent donc aux religieuses diverses œuvres délicates et les paient bien », écrit une des religieuses françaises de la Visitation de la Vierge Marie, qui visita la Pologne en 1654. Elle ajoute également qu'elle vit dans plusieurs monastères de merveilleuses broderies d'argent, d'or et de soie, parfaitement finies, ornées de bijoux d'une grande splendeur, parfois même de luxe. La reine Marie-Louise, qui venait de quitter Paris, écrivait dans la lettre mentionnée au cardinal Mazarin que : « La splendeur est extraordinaire [...] Bref, je n'en avais aucune idée, malgré les meilleures pensées que je m'étais créées pour reprendre courage pendant le voyage. Tout a dépassé mes attentes, vous n'aurez donc aucun doute que je suis très satisfaite » (d'après « Studya historyczne » de Wiktor Czermak, p. 75-76, 98-99, 101-102, 123-125, 127). Parfois, les dames étrangères adoptaient aussi quelque chose de la mode polonaise. Une française et dame d'honneur de la reine, Marie Casimire de La Grange d'Arquien, confiait dans une de ses lettres à Jan Sobieski qu'elle en avait déjà marre du soutien-gorge qu'elle portait jusqu'à présent, et elle en commandait un nouveau : « il est un peu criméen, boutonné à l'envers » (il est un peu z krymska zapięty na bakier) avec des mots polonais dans une lettre française. Bien que son nouveau vêtement n'était pas purement polonais, car le mot « criméen » indique également le motif tatar original. Ladislas IV acheta et commanda de nombreux tissus de luxe auprès de marchands italiens pour lui et la reine. En 1637, la somme de 11 281 zlotys fut versée au marchand de Cracovie Wincenty Barsotti pour la soie et le linge de lit destinés au mariage du roi et un an plus tard, en septembre 1638, Ladislas acheta, par l'intermédiaire de Hieronim Pinocci en Italie, « cinq pièces de drap d'or » pour un montant de 7 265 zlotys, et quelques années plus tard, en novembre 1645, il devait à nouveau 4 000 thalers à Pinocci pour des tissus apportés de Venise et de Vienne. Selon la lettre du roi à son trésorier en date du 7 décembre 1634, lorsque l'envoyé de la République polono-lituanienne se rendit à Moscou, il y avait dans son entourage un courtisan avec une commission royale pour acheter des « fourrures diverses et fines » pour 20 000 zlotys. Selon les registres de 1652-1653, Jean Casimir achetait du satin, du velours, de la soie fine, de la dentelle d'or, des rubans, etc., ainsi que des fourrures de lynx, d'hermine, de zibeline et de loir, principalement auprès des Juifs. En 1667, Mademoiselle Ruffini, apparemment italienne ou d'origine italienne comme l'indique son nom de famille, était payée entre 2 318 et 2 528 zlotys par mois pour les besoins de la cuisine de la reine. Alors que selon la liste des dettes de Ladislas IV, il devait 39.412 zlotys pour des vins italiens, français et hongrois importés de Vienne dans les années 1636-1639, et 90.000 zlotys à un bijoutier et Jean Casimir a payé à l'horloger environ 17.500 zlotys entre 1652-1653, environ 13.000 zlotys pour ses vêtements et 74.726 zlotys au total pour les beaux vêtements de ses domestiques, l'achat et l'exécution de plusieurs tableaux (à Salomon Schindler pour les tableaux, au Père Karwat pour les tableaux peints à Rome, à un peintre d'Elbląg) entraîna une dépense de seulement 2 026 zlotys entre 1652 et 1653. Cette valeur inférieure ne signifie pas qu’il ne s’agissait pas de peintures splendides. Rappelons que les « maîtres anciens » sont devenus tels bien plus tard et que d'éminents peintres pour lesquels certains sont aujourd'hui prêts à payer une fortune, ont parfois eu du mal à vendre leurs œuvres de leur vivant ou leurs tableaux ont été sous-évalués, comme dans le cas d'El Greco, éminent peintre gréco-espagnol formé à Venise. Le Greco n'a reçu que 350 ducats pour Le Dépouillement du Christ (El Expolio), achevé au printemps 1579 pour l'autel de la sacristie de la cathédrale de Tolède, bien que son propre expert l'avait évalué à 950 et le Martyre de saint Maurice, peint pour l'Escurial en 1580, ne satisfit pas le roi Philippe II. Le seul chef-d'œuvre du Greco en Pologne, probablement issu de la collection Lubomirski, a été découvert par hasard en 1964 dans l'église paroissiale de Kosów Lacki, à l'est de Varsovie, et a donc été oublié pendant plusieurs siècles. On ne peut exclure que son style « vénitien » ait été reconnu par le jeune Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) et qu'il ait été acheté lors de sa visite en Espagne en 1634. Le nonce Mario Filonardi (1594-1644) dans une lettre du 11 juillet 1637 au cardinal Bartolini mentionne que pour décorer son palais d'Ujazdów, Ladislas IV importa de Florence un grand nombre de statues en bronze, de tables en marbre et de statuettes. Ces sculptures devaient coûter 7 000 thalers, et leur installation fut réalisée par l'architecte Agostino Locci, formé à Rome. Le nom de l'auteur n'est pas mentionné, mais le principal sculpteur actif à cette époque à Florence était Pietro Tacca (1577-1640), qui travailla pour les cousins de Ladislas de la famille Médicis et créa des statues équestres en bronze de l'oncle du roi, le roi Philippe III de Espagne et son fils Philippe IV, tous deux à Madrid. En 1625, lors de sa visite à Florence ou à Livourne, d'où le prince devait s'embarquer pour Gênes, Ladislas eut également l'occasion de rencontrer personnellement le sculpteur. Il n'y a aucune trace de ces statues nulle part, ce qui indique qu'elles ont probablement été fondues par les envahisseurs pour fabriquer des canons. Outre les grandes résidences en briques bien connues de Varsovie, Cracovie, Vilnius et d'autres grandes villes, les Vasa polono-lituaniens possédaient plusieurs grands palais en bois dont rien ne subsiste aujourd'hui. Le plus important était Nieporęt, près de Varsovie. Le palais a été construit par Sigismond III et appartenait plus tard à Jean Casimir. Il avait une grande cour, un beau jardin et une magnifique chapelle. Le Laboureur vante le splendide travail de menuiserie du bâtiment et écrit qu'il comportait un grand nombre de pièces confortables, toutes très belles et qu'il ne laisse rien à désirer sinon qu'il soit fait d'un matériau plus durable. Il y avait aussi plusieurs demeures en bois construites à Varsovie et dans d'autres villes pour différents membres de la famille et plusieurs palais de chasse, comme celui de la forêt de Białowieża, construit avant 1639 selon les plans de Giovanni Battista Gisleni. La poésie baroque faisait également référence à la position des femmes dans la société et à la valeur des peintures. « S'il y avait davantage de telles [femmes] en Pologne, on ferait bien plus ! » (O gdyby takich w Polszcze było siła, Daleko by się więcej dokazało!), commente Wacław Potocki dans son poème « Judith » (Judyta) après la défaite des forces de la République à la bataille de Pyliavtsi en septembre 1648, louant la sagesse, la force et le courage des femmes et critiquant l'ineptie des dirigeants masculins. « Pourquoi refuses-tu une chose aussi triviale ? » (Czemuż mi rzeczy tak lichej żałujesz?), demande le poète, très probablement Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), dans son « De l'image refusée » (Na obraz odmowiony), en commentant le refus de sa bien-aimée de lui offrir son portrait. Ce passage confirme que les effigies peintes étaient populaires et peu coûteuses. Une anecdote du début du XVIIe siècle provenant d'une auberge de Gdańsk fait référence à des effigies peintes commandées par des nobles - un certain noble envoya un peintre chez son ami pour faire un portrait de sa femme, célèbre pour sa beauté, mais le mari chassa le peintre en disant que si le noble aimait le portrait, il voudrait aussi voir l'original tous les jours (d'après « Mówią wieki », tome 19, 1976, p. 13). Les inventaires des collections royales des Jagellon et des Vasa de Pologne-Lituanie n'ont pas été conservés dans leur intégralité, mais les informations conservées dans les testaments des citadins, ainsi que dans les inventaires de leurs biens, et le mécénat de leurs successeurs donnent une impression de qualité de leurs collections, alors que le pays était l'un des premiers pays d'Europe à la renaissance et au début du baroque. La Pologne-Lituanie était aussi l'une des plus riches du continent. Même les couches inférieures de la noblesse de la République possédaient les plus beaux objets fabriqués dans les meilleurs ateliers locaux et étrangers - comme le lavabo en argent aux armoiries Rogala de Jan Loka, staroste de Borzechowo, créé à Augsbourg par Balthasar Grill, caché dans le sol pendant le déluge (1655-1660). L'attitude envers l'art dans le Brandebourg, qui fut l'un des envahisseurs lors du déluge, et à la cour royale de Pologne-Lituanie est mieux illustrée par le rapport d'Andrzej Köhne-Jaski, un marchand d'ambre calviniste de Gdańsk, également actif dans la diplomatie comme envoyé de Sigismond III et des électeurs de Brandebourg. Vers 1616, Jaski commentait la destruction de tableaux dans le Brandebourg : « Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention cet été, mais je me souviens des magnifiques tableaux d'Albrecht Dürer et de Lucas [Cranach] accrochés dans les églises. J'aimerais que SM [Sa Majesté] ait de telles [peintures] » (Ich habe dießen sommer so genaue achtung nicht darauf gegeben, aber erinnere mich, das noch schöne bilder von Albrecht Dührer und Lucas vorhanden und in der kirchen hengen. Wolte wünschen, das EM solche hätten) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 2358). A cette époque, l’art italien et flamand, et non allemand, dominait la cour royale. Les patriciens de la ville royale de Cracovie, dont beaucoup étaient d'origine italienne comme leurs noms l'indiquent, possédaient de nombreux tableaux, parfois d'excellents maîtres étrangers, comme en témoigne l'extrait du testament de Jan Paviola (Joannes Benedictus Savioly, décédé en 1653), conseiller de Cracovie. La liste et l'estimation des peintures, expertisées par les anciens de la guilde des peintres Marcin Klossowski et Marcin Blechowski, peintres de Cracovie, comprennent de nombreux portraits et peintures qui pourraient provenir des écoles italienne, vénitienne, flamande, hollandaise et allemande, mais l'auteur et le l'origine n'a pas été indiquée. Le mot paysage - lanczaft en vieux polonais, était utilisé sous une forme très similaire à Landschaft en allemand et landschap en néerlandais, ce qui pourrait indiquer que ces peintures étaient hollandaises/flamandes ou allemandes. « Image de feu le roi Ladislas IV ; la reine Son Altesse Louise Marie ; Image du fils impérial ; sa sœur ; feu le seigneur de Cracovie Koniecpolski ; [Image] dans laquelle une femme couronnée donne une chope à un soldat ; Quatre images, représentant le quatre parties du monde avec des gens ; quatre représentant le jour et la nuit, une endommagée ; trois représentant une partie du monde ; Paysage avec pêche ; Image de Bethsabée : se baignant ; [Image] représentant la destruction de la ville, avec l'armée en dessous combats ; quatre tableaux de l'histoire de Joseph, très abîmés, dont un entier ; paysage avec des bandits ; tableau de Judith, cassé ; une cuisinière avec du gibier ; 12 images d'empereurs romains; deux sur lesquelles des poissons sont peints, sans cadres ; Image du roi Ladislas IV en peau d'élan ; Judicium Parisis [Jugement de Pâris] avec trois déesses ; quatre images représentant les parties de l'année avec des jeunes filles ; Portrait de Sa Majesté le roi Ladislas IV dans un manteau rouge ; la reine Son Altesse Cécile [Renée] ; le roi Son Altesse Sigismond III ; Frédéric-Henri, prince d'Auraniae [Orange] ; le roi Christian du Danemark ; duc de Saxe; l'Empereur Son Altesse Ferdinand III ; Sa femme l'impératrice; Léopold; la vieille impératrice; Une image d'un homme avec une tasse et un crâne ; des cavaliers jouant aux cartes avec une dame ; Orphée avec des animaux ; Paysage avec des gens mangeant en été ; voleurs, sur cuivre, dans un cadre ; sur cuivre, sans figures, avec une colonne ou un pilier ; Peinture sur cuivre, trois rois [Adoration des mages] ; lavant les pieds des apôtres; Image d'un jardin, sur cuivre; Judith, sur cuivre ; Esther, sur cuivre ; sur du cuivre, Melchisédech offrant du pain et du vin à Daniel ; Saint Pierre sortant de la prison avec l'ange ; le Samaritain sur cuivre ; Saint François; Cinq tableaux avec écume de mer sur gumi, réalisés avec des peintures sur parchemin ; Image sur panneau, un crâne ». Cette longue et riche liste de peintures a été réalisée le 15 février 1655. Quelques mois plus tard, en juillet 1655, deux armées suédoises entrèrent dans la Grande Pologne, l'une des provinces les plus riches et les plus développées de la République, qui pendant des siècles n'avait été affectée par aucun conflit militaire. Ils furent bientôt suivis par d'autres pays et les envahisseurs n'étaient pas aussi sensibles à l'art que les patriciens de la République, les matières précieuses, le cuivre, l'argent et surtout l'or étaient les plus importantes. Paul Würtz (1612-1676), gouverneur de Cracovie pendant l'occupation suédo-transylvaine de la ville entre 1655 et 1657, ordonna d'arracher des barres de fer forgé, des marbres, des boiseries précieuses et des sols, ainsi que le sarcophage en argent de saint Stanislas, créé à Augsbourg en 1630 (fondé par Sigismond III), autel en argent de saint Stanislas, créé à Nuremberg en 1512 (fondé par Sigismond I), et des statues et chandeliers de la cathédrale de Wawel à fondre (d'après « Elity polityczne Rzeczypospolitej ... » par Marceli Kosman, p. 323). La véritable origine des objets pillés était souvent dissimulée ou effacée comme des armoiries sur les lions de marbre devant le palais de Drottningholm près de Stockholm. « Avant-hier, il nous vint nouvelle qu'ils avaient saccagé toutes les églises de Cracovie, et qu'on n'en avait pu sauver qu'un calice dont quelques religieux disaient la messe en secret », rapporte dans une lettre du 4 décembre 1655 de Głogów Pierre des Noyers, secrétaire de la reine Marie Louise de Gonzague (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers secrétaire de la reine de Pologne ... », publiées en 1859, p. 22). La situation était similaire dans d'autres villes de la République, notamment à Vilnius et Varsovie, où lors de la deuxième occupation les résidences royales ont été soumises à un pillage systématique par les forces suédoises et brandebourgeoises. « Les habitants de Varsovie ont dû aider à transporter les objets pillés à la banque de la Vistule, sous peine de confiscation de leurs propres biens. [...] Le 11 août, le commandant de la capitale, le général von Bülow [Barthold Hartwig von Bülow ( 1611-1667)], a reçu l'ordre de transporter tous les objets de valeur et les œuvres d'art du château. À cette époque, plus de 200 peintures ont été emportées, y compris les plafonds de cinq salles du château, l'argenterie royale, les meubles et 33 tapisseries. Les Suédois avaient déjà commis de véritables actes de barbarie, grattant l'or des boiseries et des plafonds dorés, « dont ils ne peuvent avoir tiré plus de trois ou quatre ducats, et ont fait un dommage de plus de 30,000 francs » [selon la lettre citée de des Noyers]. Tout ce qui avait de la valeur était transporté par voie d'eau vers Toruń et Königsberg, par exemple colonnes de jaspe du jardin royal » (d'après « Warszawa 1656 » de Mirosław Nagielski, p. 262). « Ils ont généralement tout tué à Vilna [Vilnius], tant hommes que femmes, hormis les jeunes et les enfants, qu'ils ont envoyés en Moscovie, et ont mis des Moscovites pour habiter cette ville-là. [...] A Vilna, les Moscovites ont ruiné la belle et somptueuse chapelle de saint Casimir, qui coûtait plus de trois millions; et dans la grande église, ils y ont mis leurs chevaux; elle leur sert d'écurie », ajoute des Noyers dans des lettres du 8 novembre et du 28 décembre 1655 (d'après « Lettres ... », p. 10, 40). Le prochain inventaire important de peintures d'un conseiller de Cracovie, Gerhard Priami, réalisé le 21 juillet 1671, si peu d'années après le déluge (1655-1660) destructeur, n'est pas si impressionnant : « Portraits du roi Sigismond III avec la reine [ ...]; Image de la flagellation [du Christ] [...]; Salomon, vers le haut [...]; Saint Joseph sur panneau, à l'ancienne [...]; Quatre paysages [...]; Paysage avec une foire [...] ; Image de Loth [et de ses filles] [...] ; Deux paysages à hauteur de coude ; Image de Judith [...] ; Trois images de l'histoire de Tobias ; Image de la sainte Vierge en roses ; Saint Jean-Baptiste ; Jésus tombant [sous la croix] ; Image de la sainte Vierge majoris ; Deux portraits de Monseigneur Ossoliński, le second de Monseigneur Lubomirski ; blasons, impériaux et royaux ; Deux courtisanes, l'un plus grand l'autre plus petit; Portrait de feu Priami, qui reste chez M. Jerzy Priami ». Selon le testament de Jan Pernus, conseiller de Cracovie, de 1672, il possédait un grand tableau de Præsentationis (Présentation), prétendument de Rubens. Il collabora avec les Suédois lors de l'invasion dans les années 1655-1657 et participa au pillage honteux du palais royal de Łobzów et de la cathédrale de Wawel par les occupants. Pernus a pillé des marbres précieux du palais de Łobzów, et il est possible qu'il ait pris les peintures décorant la résidence royale (d'après « Galeria rajcy Pernusa » de Michał Rożek). « Deux tableaux de travail romain sur cuivre, qui se trouvent dans ma chambre, l'un de la Nativité du Christ, l'autre de l'Assomption de la Vierge Marie de taille égale ; je veux que mon neveu (Franciszek Pernus, héritier) les offre à Sa Majesté le Roi, le Seigneur miséricordieux, de ma part, le sujet le plus bas [...] À M. Reyneker, conseiller de Cracovie, mon gendre, [...] Je lui marque une image de saint Jean de Kenty, peint sur une plaque de métal, du digne maître Strobel [Bartholomeus Strobel], lui demandant d'accepter ce petit cadeau en signe de mon amour et en souvenir. [...] Vivant en grande amitié avec le prêtre Adam Sarnowski, chanoine de Varsovie et Łowicz, scribe privé de Son Altesse, je lui donne en souvenir un tableau de la Vierge Marie, d'un éminent artisan romain. Ce tableau se trouve dans la chambre du jardin, avec saint Joseph et saint Jean, en plus quatre tableaux sur toile, avec des fleurs, d'environ trois quarts de coudée de large, avec des cadres dorés ». Au monastère de Bielany il a donné quatre tableaux avec des fleurs de travail romain et des portraits de lui-même et de sa femme à la chapelle Pernus de la basilique Sainte-Marie de Cracovie (d'après « Skarbniczka naszej archeologji ... » d'Ambroży Grabowski, pp. 61- 68). Le mentionné Adam Sarnowski a pris des dispositions pour ses biens et peintures dans son testament signé à Frombork le 15 avril 1693, quatre mois avant sa mort. Il a laissé à la reine Marie Casimire Sobieska (de La Grange d'Arquien) un tableau : « A la reine Sa Majesté, Ma Dame, l'original des Trois Rois [Adoration des Mages] de Rembrandt, dans des cadres noirs, qui est à l'étage dans la salle, et une autre belle M. Locci choisira » (d'après « Testament Adama Sarnowskiego... » d'Irena Makarczyk, p. 167). Jadwiga Martini Kacki, plus tard Popiołkowa, dans son testament de 1696 dit: « Aux Pères Carmélites na Piasku, veuillez donner deux peintures peintes à la grecque sur toile, et la troisième par Salwator ». La liste des propriétés de 1696 de Kazimierz Bonifacy Kantelli (Bonifacius Casimirus Cantelli) de Carpineti en Campanie, apothicaire et secrétaire royal, venu à Cracovie depuis Krosno et obtenant les droits de la ville en 1625, comprend un grand nombre de peintures, principalement religieuses ; mais il y a aussi des portraits de personnages notables, tels que le roi Jean III Sobieski, Ladislas IV Vasa, la reine Marie Louise de Gonzague, la reine Cécile-Renée d'Autriche, le roi Jean Casimir, le roi Michel Korybut, le chancelier Ossoliński et bien d'autres. Parfois, il y a aussi d'autres objets d'art dans les inventaires, comme « l'effigie d'ambre du roi Sigismond III », mentionnée dans le testament de Wolfowicowa, épouse du conseiller de Cracovie en 1679. En 1647, une veuve Anna Zajdlicowa née Pernus, dans son dernier testament a déclaré : « À M. Filip Huttini, secrétaire et scribe des décrets du Roi Sa Majesté, conseiller de Cracovie, je donne et lègue ma tapisserie en cuir doré [cuir de Cordoue], avec des images de rois polonais ». Il y avait aussi de nombreuses peintures avec des thèmes mythologiques. Dans le registre de propriété du conseiller Kasper Gutteter (1616) il y avait des peintures représentant Vénus, Hercule et le labyrinthe mythique. L'image de Mercure avec Vénus se trouvait dans la maison de Wojciech Borowski (1652). Rozalia Sorgierowa (1663) avait une peinture d'Andromède et la liste des propriétés d'Oktawian Bestici de 1665 contenait: « Satyre sur toile », « Vénus allongée nue » et « Trois Dianes ». Dans la collection d'Andrzej Kortyn (Andrea Cortini), il y avait six peintures mythologiques, dont Vénus et Cupidon (d'après « Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego ... » de Michał Rożek, p. 177). Selon le riche inventaire du 10 mai 1635, le scribe municipal de Poznań Wojciech Rochowicz possédait un tableau de Pallas Athéna, Vénus et Junon, ainsi que 5 petits tableaux dans des cadres peints sur des planches de chêne représentant le « peuple romain ». Plusieurs peintures érotiques ont été mentionnées dans la très riche galerie du bourgeois de Poznań Piotr Chudzic, mort en 1626, comme une « image nue pour l'appétit », « 3 peintures de courtisanes » et « une toute petite image vénitienne ronde sur étain d'une courtisane » (d'après « Odzież i wne̜trza domów ... » de Magdalena Bartkiewicz, p. 68 et « Inwentarze mieszczańskie Poznania », p. 407). Rochowicz à Poznań avait une image d'une courtisane et une d'une wenetka (courtisane vénitienne), Krzysztof Głuszkiewicz à Lviv avait six peintures de courtisanes et à Cracovie des peintures de courtisanes appartenaient à: Franciszek Delpacy (1630), Anna Telani (1647), Oktawian Bestici (1655), Andrzej Cieski (1659), Gerard Priami (1671) et Stanisław Kłosowicz (1673), qui avaient quatre tableaux de courtisanes (d'après « Sztuka a erotyka », éd. Teresa Hrankowska, p. 197). Hieronim Morsztyn (1581-1623), auteur du « Plaisir mondain » (1606) et de nombreux poèmes érotiques, dans son ouvrage « Actéon. (Aux courtisanes polonaises) » écrivait qu'elles seraient heureuses de « courir nues ». Tableaux nus et érotiques, tels que « Un tableau rond dans un cadre doré, qui représente les 3 Grâces avec le portrait de Sa Majesté le Roi » (62), « Un tableau dans un cadre doré et sculpté, représentant les 3 Grâces, donnant les Livres de l'Éternité avec le portrait de Sa Majesté le Roi » (63) et « Un tableau représentant une femme nue avec un homme, enlacé" (65), sont mentionnés dans l'inventaire du pavillon de bains du roi Jean III Sobieski à Jovkva en 1690 (Regestr opisania łaźni w zamku żółkiewskim po odjeździe Króla Jmci na sejm do Warszawy in anno 1690 die 5 Januarii). Les Vasa polonais, descendants des Jagellon du côté maternel (par l'intermédiaire de Catherine Jagellon), étaient des mécènes renommés qui ont commandé de nombreuses belles peintures et autres objets localement et à l'étranger dans les meilleurs ateliers, comme par exemple une série de 6 tapisseries avec l'histoire de Diane, achetée vers 1611-1615 par Sigismond III Vasa dans l'atelier de François Spierincx à Delft. En 1624, Pierre Paul Rubens peint le prince Ladislas Sigismond Vasa (futur Ladislas IV) lors de sa visite à Bruxelles. Selon les sources disponibles, Rubens et le père de Ladislas Sigismond, le roi Sigismond III, ne se sont jamais rencontrés en personne, mais le beau portrait du roi est sans doute de sa main (attribution à Rubens par Ludwig Burchard, collection de Heinz Kisters à Kreuzlingen). Bien que non confirmée dans les lettres ou inventaires conservés, cette effigie du roi a sans aucun doute été créée à partir de dessins d'étude ou miniatures envoyés de Varsovie. Le roi élu Jean III Sobieski (à partir de 1674) organisa consciemment l'opinion européenne, commandant des œuvres appropriées, peintures et gravures en Pologne et à l'étranger, aux Pays-Bas, en Flandre, à Paris et en Italie (œuvres de Romeyn de Hooghe, Reinier de la Haye, Caspar Netscher, Prosper Henricus Lankrink, Ferdinand van Kessel, Adam Frans van der Meulen, Jan Frans van Douven, ateliers de Pierre Mignard et Henri Gascar, Jacques Blondeau, Simon Thomassin, Giovanni Giacomo de Rossi, Domenico Martinelli). Des sculptures exquises ont également été commandées à l'étranger, comme des statues des sculpteurs flamands Artus Quellinus II et de son fils Thomas II et Bartholomeus Eggers (Palais Wilanów et jardin d'été à Saint-Pétersbourg, pris à Varsovie en 1707), des bijoux à Paris (diamant Sobieski) et de l'argenterie à Augsbourg (œuvres d'Abraham II Drentwett, Albrecht Biller, Lorenz Biller II et Christoph Schmidt). La construction de sa résidence de banlieue, inspirée de la Villa Doria Pamphili à Rome, Sobieski a confié à Augustyn Wincenty Locci, fils de l'architecte italien Agostino Locci. Les meilleurs artistes, architectes et scientifiques locaux et étrangers ont participé à la décoration de la résidence et à la glorification du monarque, de sa femme et de la République. L'inventaire de la galerie d'images du palais Radziwill à Biała Podlaska, appelée Radziwiłłowska (Alba Radziviliana), du 18 novembre 1760, donne un aperçu intéressant de la qualité et de la diversité des collections de peinture dans la République polono-lituanienne. Le palais a été construit par Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie après 1622 sur le site d'anciennes demeures en bois. L'inventaire répertorie 609 positions de peintures principalement religieuses et mythologiques dont rien n'est conservé à Biała : (52) Peinture de Diane, peinte sur étain avec deux flèches sans cadres, (53) Image d'Adonis dormant avec la déesse Héra [Vénus et Adonis], peint sur verre dans des cadres dorés, (84) Peinture de la chasse de Diane, peinte sur un panneau dans un cadre doré, (113) Vénus endormie allongée sur un lit, sans cadres, (117) Visage de Pallas [Athéna], peint sur toile sans cadre, (128) Vénus debout dans l'eau [Naissance de Vénus], peinte sur cuivre dans des cadres dorés, (157) Portrait du roi Sigismond Jagellon et grand-duc de Lituanie [Sigismond I] sur étain sans cadre, (158) Portrait du roi Sigismond de Pologne et de Suède [Sigismond III Vasa], [...], peint sur étain, sans cadre, (165) Portrait d'Henri Helesius [Henri de Valois], roi de Gaule et de Pologne, grand-duc de Lituanie, peint sur cuivre dans des cadres, (166) Portrait du roi Étienne Bathory, peint sur étain dans des cadres noirs, (181) Diane tenant une trompette, peinte sur toile dans de vieux cadres dorés, (192) Histoire de Vulcain et Vénus, peinte sur toile, sans cadres, (193) Deuxième histoire, également de Vénus, également avec Vénus et Vulcain, grande peinture sur toile, sans cadres, (206) Portrait d'homme, peinture de Rubens, sur toile dans des cadres noirs, (210) Peinture de Baceba [Bethsabée] au bain, peinte sur toile sans cadre, (213) Peinture de Lucrèce, expressive, avec un poignard, une belle peinture peinte sur toile, sans cadre, (217) Peinture d'Hérodianna [Hérodiade] avec la tête de saint Jean, peint sur toile sans cadres, (224) Image d'Hercule, peinte sur toile sans cadre, (233) Peinture de Vénus descendant des nuages, une grande peinture sur toile, sans cadres, (234) Image de Lucrèce percée d'un poignard, peint sur toile, sans cadres, (235) Peinture de Vénus nue couchée avec Cupidon, peinte sur toile, sans cadre, (258) Histoire de Vénus avec Adonis, grande peinture sur toile, sans cadre, (259) Portrait de un chevalier, en pied, Rabefso [Rubens?], sur toile sans cadre, (283) Peinture de Bacchus, peinte sur toile sans cadre, (284) Peinture de Judith, peinte sur toile, sans cadre, (296) Image de Lucrèce, peinte sur panneau, sans cadre, (302) Personne à moitié nue, peinte sur toile, sans cadre, (303) Lucrèce méditante, peinte sur toile, sans cadre, (335) Paysage avec nains et fruits, peint sur toile, (336) Paysage avec Diane mourante et les nymphes, sur toile, (348) Peinture de Vénus endormie nue, peinte sur toile, sans cadre, (349) Peinture d'Adonis avec Vénus jouissant, peinte sur toile, sans cadre, (376) Peinture de Vénus avec Cupidon et Zefiriusz avec Hetka [probablement Zéphyr et Hyacinthe homoérotique], deux pièces de mesure et de N° similaires, peintes sur toile, sans cadres, (390) Histoire de Dyanna sur laquelle tombe une pluie dorée [Danaé et la pluie d'or, peut-être par Titien ou atelier], peint sur toile sans cadres, (391) Vénus endormie, peinte sur toile, sans cadres, (535) Portraits de divers seigneurs ... trente-six de tailles différentes, peints sur toile, sans cadres, (536) Portraits de divers seigneurs et rois de taille inégale, peints sur toile, (544) Différents portraits sous un même numéro, dix-neuf pièces, peints sur toile, (577) Portrait d'Étienne Bathory, roi de Pologne, peint sur toile dans des cadres noirs, (596) Histoire de Judith avec Holopherne, peinte sur toile dans des cadres noirs, (597) Vénus endormie à la chasse, peinte sur toile, (604) Histoire de sainte Suzanne avec deux anciens, peinte sur panneau en cadres dorés noirs, (607) Rois de Pologne, cinquante et un sur parchemin et (608) Une dame avec un chien, peinte sur un panneau, sans cadre (d'après « Zamek w Białej Podlaskiej ... » d'Euzebiusz Łopaciński, pp. 37-47). Avec une collection aussi importante, il était difficile de décrire pleinement l'identité de chaque effigie. Le chaos de la guerre a également contribué à l'oubli des noms des modèles et des peintres. De nombreuses œuvres d'art de valeur en Pologne-Lituanie ont été pillées ou détruites lors des invasions du pays aux XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Le pays s'est considérablement appauvri en raison des guerres, de sorte que des œuvres d'art précieuses et mobiles, en particulier celles dont l'histoire a été perdue, ont été vendues. À la fin du XVIIIe siècle, comme le pays lui-même, la Pologne-Lituanie avait presque complètement disparu de l'histoire de l'art européen. Les collections d'art ont été confisquées pendant les partages de la Pologne - après l'effondrement du soulèvement de Kościuszko en 1794 (en particulier les joyaux de la couronne polonaise), le soulèvement de novembre en 1830-1831 et le soulèvement de janvier en 1863-1864. Pour sécuriser leurs biens, de nombreux aristocrates déplacent leurs collections à l'étranger, notamment en France. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, les tapisseries jagellonnes commandées en Flandre par le roi Sigismond II Auguste et récupérées de l'Union soviétique entre 1922 et 1924, ont été transportées à travers la Roumanie, la France et l'Angleterre jusqu'au Canada et sont retournées en Pologne en 1961. Le système électif de la République polono-lituanienne a également favorisé la sortie d'œuvres d'art du pays. Les peintures et autres objets de valeur de la collection royale qui ont survécu au déluge (1655-1660) ont été transportés en France par le roi Jean II Casimir Vasa (1609-1672), qui a abdiqué en 1668 et s'est installé à Paris. De nombreux objets de valeur ont été hérités par Anne de Gonzague (1616-1684), princesse palatine, décédée à Paris. La reine Bona Sforza (1494-1557) a déménagé ses biens à Bari en Italie, la reine Catherine d'Autriche (1533-1572) à Linz en Autriche et la reine Eleonora Wiśniowiecka (1653-1697) à Vienne. La reine française Marie Casimire Sobieska et ses fils ont transporté leurs collections à Rome et en France et les monarques électifs de la dynastie saxonne au XVIIIe siècle ont déplacé de nombreux objets à Dresde. Le dernier monarque de la République, Stanislas II Auguste, abdique en novembre 1795 et déplace une partie de sa collection à Saint-Pétersbourg. Il convient également de noter que lorsque les trésors de la Sérénissime République (Serenissima Respublica Coronae Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae) ont été pillés par différents envahisseurs, en 1683, l'armée de la République sous la direction du monarque élu Jean III Sobieski a sauvé les opulents trésors impériaux d'un destin similaire aux portes de Vienne (Délivrance de Vienne ou Bataille de Vienne). Un siècle plus tard, entre 1772 et 1795, l'Autriche était l'un des pays qui divisa la République (partages de la Pologne) et la Pologne disparut des cartes de l'Europe pendant 123 ans.

Collection d'art du prince Ladislas Sigismond Vasa, attribuée à Étienne de La Hire, 1626, Château Royal de Varsovie.

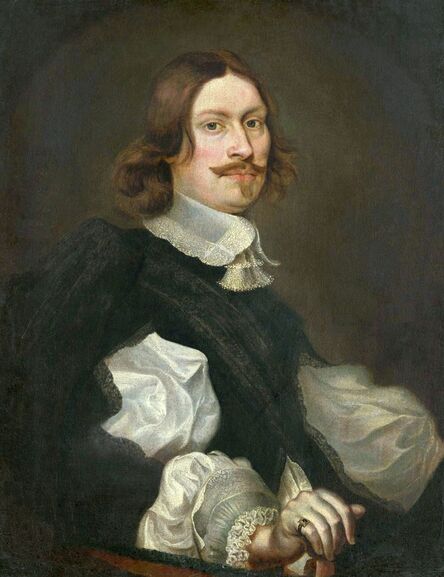

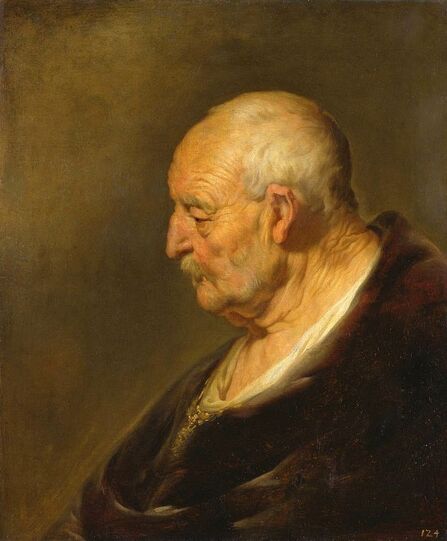

Portraits de Sigismund III Vasa et Stanisław Radziejowski par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune

Au musée Czartoryski à Cracovie se trouve un portrait du roi Sigismond III Vasa attribué à l'école hollandaise (huile sur panneau, 93 x 68 cm, numéro d'inventaire MNK XII-352). Le tableau a été acheté en 1875, avec d'autres portraits et miniatures, à Mikołaj Wisłocki de Pogorzela. Il a été initialement attribué à Bartholomeus van der Helst (1613-1670) et selon l'autocollant imprimé au dos du tableau, il a été acheté à Podbela en Biélorussie, près de la forêt de Białowieża et accroché pendant longtemps dans l'ancienne chapelle de mélèze à Białowieża (Zygmunt 3o Król - na drzewie ma być roboty fan der Helsta malarza Holenderskiego - nabyty w Podbiałey, pod puszczą Białowieską - wisiał bardzo długo w Starey Modrzewiowej Kaplicy w Białowieży (gub. Grodzieńska:)).

Le manoir de chasse jagellonien situé à Stara Białowieża a probablement été utilisé dès 1409, et vers 1594, sous le règne de Sigismond III Vasa, il a été déplacé au centre de la Białowieża moderne, où un moulin a également été construit. Moins d'un an après son élection, en 1588, face à la peste à Cracovie, le jeune roi quitte la capitale et chasse dans la forêt de Białowieża. « Le manoir de Białowieża construit pour Son Altesse Royale pour le passage et la chasse » est mentionné en 1639 et il a été détruit pendant le déluge (1655-1660) ou peu après et a été mentionné pour la dernière fois en 1663. En 1597, Sigismond III ordonne au trésorier de la cour du Grand-Duché de Lituanie, Dymitr Chalecki (décédé en 1598), d'annuler les charges retenues contre les serfs employés à creuser « Notre étang de Białowieża » et de « relâcher les lourdes charges des travaux » (d'après « Dwór łowiecki Wazów w Białowieży ... » de Tomasz Samojlik et autres, pp. 74, 76-77, 80, 84). En 1651, le fils de Sigismond, Jean II Casimir, employa un architecte et ingénieur néerlandais Peeter Willer (ou Willert) pour des travaux similaires à Nieporęt près de Varsovie et Henri IV de France (1553-1610) amena les meilleurs ingénieurs néerlandais pour assécher, drainer, construire des polders avec leurs canaux, écluses, prairies et fermes basses tout le long de la côte de France (d'après « The French Peasantry ... » de Pierre Goubert, p. 2). Il est tout à fait possible que Sigismond ait également employé des spécialistes des Pays-Bas, également ceux déjà actifs en Prusse polonaise, pour créer des étangs et fournir des plantes et des poissons. Le peintre n'a probablement jamais vu le roi en personne, la ressemblance n'est donc pas frappante, notamment avec les portraits de Martin Kober, ce qui a conduit certains auteurs à suggérer qu'il s'agissait à l'origine d'un portrait de quelqu'un d'autre transformé à l'effigie du roi. Probablement au XVIIe siècle, comme le style le suggère, une inscription latine (SIGISMVNDVS III / DEI GRA: REX POLONIÆ) et une couronne ont été ajoutées, mais compte tenu de la provenance de la Białowieża royale, de la tradition, de la ressemblance générale et des inscriptions, il n'y a pas raison de prétendre qu'il ne s'agit pas d'un portrait original du roi commandé aux Pays-Bas. Une effigie similaire de Sigismond avec une longue moustache et des cheveux blonds a été incluse dans la carte colorée à la main de la République polono-lituanienne (Poloniae Amplissimi Regni Typvs Geographicvs) du Speculum Orbis Terrarum de Gerard de Jode, publié à Anvers en 1593. Le portrait du roi est l'une des rares effigies de cette publication, ce qui pourrait indiquer que la cour polonaise l'a influencé sur cette carte particulière ou qu'elle s'est inspirée de l'augmentation des commandes d'effigies aux Pays-Bas à cette époque. Le style de la peinture de Białowieża rappelle les deux portraits unanimement attribués à Frans Pourbus le Jeune (1569-1622), peintre flamand d'Anvers (dès 1592 environ actif à Bruxelles), dans la Galleria nazionale di Parma, identifié comme Luigi Carafa et sa femme Isabella Gonzaga (numéro d'inventaire 297, 303), cependant, il ressemble encore plus à deux tableaux attribués à un autre peintre d'Anvers - Daniël van den Queborn, tous deux au Rijksmuseum d'Amsterdam. L'un représente un enfant de 18 mois en 1604, peut-être Louis de Nassau, fils illégitime du prince Maurice d'Orange (SK-A-956) et l'autre, daté « 1601 », Francisco de Mendoza, amiral d'Aragon et marquis de Guadalest, qui était mayordomo mayor (grand intendant) dans la maison d'Albert VII, archiduc d'Autriche et a participé à différentes missions diplomatiques en Pologne, en Hongrie, en Styrie et dans le Saint Empire romain germanique (SK-A-3912). En 1579, Daniël rejoint la guilde de Middelburg et en 1594, il devient peintre de la cour du prince Maurice à La Haye. Le style du costume et de la collerette du roi est très similaire à celui des portraits de Gortzius Geldorp des années 1590 - portrait de Jean Fourmenois, daté « 1590 » (Rijksmuseum à Amsterdam, SK-A-912) et portrait de Gottfried Houtappel, daté « 1597 » (Musée de l'Ermitage, ГЭ-2438). Portrait de Joachim Ernst (1583-1625), margrave de Brandebourg-Ansbach (vendu chez Christie's, 27 octobre 2004, lot 46) des années 1610, comme son costume l'indique, est attribué à un suiveur de Frans Pourbus le Jeune. En 1609, Pourbus s'installe à Paris et le séjour de Joachim Ernst en France à cette époque n'est pas confirmé dans les sources. Le 14 août 1593, Sigismond III arriva à Gdańsk avec sa femme Anna d'Autriche, sa sœur Anna Vasa et toute la cour. La ville était un port majeur de la République où les influences néerlandaises devinrent prédominantes à cette époque dans presque tous les aspects de la vie (commerce, art, architecture et mode). La croisière fluviale de Varsovie à Gdańsk a duré 12 jours et la cérémonie d'accueil a eu lieu à la Porte Verte. Le 15 août 1593, la cour participa à la procession à l'église dominicaine. La cérémonie a été présidée par l'évêque de Cujavie, Hieronim Rozdrażewski, qui aurait commandé un dessin illustrant l'événement (peut-être une étude pour un tableau), attribué à Anton Möller l'Ancien (Château royal de Wawel). Le roi se rend ensuite avec la cour à Wisłoujście, d'où le 16 septembre, sur 56 ou 57 navires, il embarque avec les personnes qui l'accompagnent et un détachement de l'armée polono-lituanienne vers la Suède. Le roi embarqua sur un navire fourni par la ville d'Amsterdam (d'après « Polacy na szlakach morskich świata » de Jerzy Pertek, p. 56). Il est possible que parmi les courtisans accompagnant le roi figurait également le jeune noble Stanisław Radziejowski (1575-1637). Il était courtisan à la cour de la reine veuve Anna Jagellon à Varsovie, où il reçut le titre d'intendant de la cour et après sa mort en 1596, il passa à la cour de Sigismond Vasa, où il servit à nouveau principalement la reine Anna d'Autriche et son fils Ladislas Sigismond. Plus tard, il n'occupera aucune fonction à la cour, mais il participera à des missions confidentielles à l'étranger et dans la République (d'après « Radziejowice: fakty i zagadki » de Maria Barbasiewicz, p. 41). Stanisław a étudié à l'étranger, à Würzburg en 1590. En 1598, il fut envoyé comme délégué de la paix à Moscou, il devint le staroste de Sochaczew en 1599 et il accompagna le roi lors de ses voyages (par exemple en 1634 à Gdańsk). Radziejowski a souvent eu l'occasion d'héberger toute la cour royale sous son toit dans son domaine de Radziejowice près de Varsovie. Il n'y avait pas d'envoyé étranger, pas de nonce apostolique qui ne connut son hospitalité et la reine Constance d'Autriche, seconde épouse de Sigismond, prit volontiers un bain à Radziejowice. Aucune effigie de Stanisław conservée en Pologne, mais en tant que courtisan si proche de la reine qui voyageait à l'étranger, il s'habillait sans doute principalement à la mode d'Europe occidentale. Le tableau du Musée national de Cracovie (numéro d'inventaire MNK I-20) représentant l'Adoration du Crucifix avec le roi Sigismond III Vasa et ses courtisans masculins, peint par Wojciech Maliskiewic en 1622, montre clairement la disposition de la mode à la cour royale. Seul un quart des courtisans sont habillés en costume national, les autres portent des collerettes et des hauts-de-chausses à la mode. En 1583, Balthasar Bathory de Somlyo, neveu du roi Étienne Bathory élevé à sa cour à Cracovie, est portraituré par Hendrick Goltzius en costume français lors de sa visite aux Pays-Bas avec son ami Stanisław Sobocki. Le trésorier (Jan Firlej, grand trésorier de la Couronne) des « Statuts et registres des privilèges de la Couronne » de Stanisław Sarnicki, publiés à Cracovie en 1594, porte également une tenue occidentale, ainsi que fils infâme de Stanisław, Hieronim (1612-1667), qui a été représenté habillé selon la mode de l'Europe occidentale dans une estampe de Jeremias Falck Polonus, créée en 1652. En 2022, un portrait d'un jeune homme peint dans un style similaire au portrait de Białowieża a été vendu au Dorotheum de Vienne (huile sur toile, 65,5 x 55 cm, 11.05.2022, lot 25). Ce tableau est attribué à Frans Pourbus le Jeune et provient d'une collection privée en Uruguay (depuis les années 1920). La provenance exacte est inconnue, il est donc possible qu'elle ait été associée à l'immigration polonaise en Uruguay où les premiers Polonais sont arrivés au XIXe siècle en tant que réfugiés politiques qui ont fui après l'insurrection de Janvier (la première organisation polonaise à Montevideo a été créée en 1921). Le jeune homme porte un pourpoint brodé à la mode et une collerette en dentelle. Selon l'inscription latine dans la partie supérieure du tableau, il a été créé à Anvers et le modèle avait 18 ans en 1593 (ANTVE'[rpiae] ANo SAL.. / 1593 / ÆTA' SVÆ.18..), exactement comme Radziejowski, lorsqu'il peut avoir terminé ses études et peut monter à bord d'un navire à Anvers pour Gdańsk ou simplement le commander de Gdańsk à Anvers, comme son petit-fils le cardinal Michał Stefan Radziejowski, qui a commandé son portrait à Paris (attribué au peintre anversois Jacob Ferdinand Voet, Musée Czartoryski, MK XII-377). L'air de famille est frappant avec le portrait de Michał Stefan au Musée de Varsovie (MHW 15948), et l'effigie mentionnée du fils de Stanisław, la forme du nez, les poches sous les yeux et une fossette au menton étant particulièrement similaires chez ces membres de la famille. Un tableau attribué à Frans Pourbus le Jeune, qui pourrait provenir de la collection de Sigismond III et éventuellement lié à l'activité diplomatique de Radziejowski, se trouve au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (huile sur toile, 56 x 44 cm, LNDM T 4019). Ce « Portrait de femme au ruban rouge » est daté en haut à droite « 1604 » et appartenait à la même galerie que « Portrait de femme au diadème », daté « 1614 » (LNDM T 4018), qui est une effigie de Marie de Médicis (1575-1642), reine de France par Alessandro Maganza, identifiée et attribuée par mes soins. Le costume de la femme est également similaire à celui visible dans une autre effigie de la reine de France, créée par Thomas de Leu ou cercle vers 1605 (Bibliothèque nationale autrichienne), tandis que ses traits du visage ressemblent à ceux de Christine de Lorraine (1565-1637), grande-duchesse de Toscane (épouse de l'oncle de Marie), d'après une estampe de Thomas de Leu, réalisée entre 1587-1590 (The Royal Collection, RCIN 615750). Ses traits ressemblent également à ceux des autres portraits de Christine, comme celui du peintre français, peut-être François Quesnel, de 1588 (Galerie des Offices à Florence, Inv. 1890, n. 4338) ou une copie du peintre italien, peinte après 1589 (vendu chez Sotheby's à New York, le 26 mai 2023, lot 314). Vers 1604, Frans Pourbus peint la future belle-fille de Christine, l'archiduchesse Marie-Madeleine d'Autriche (1587-1631), en robe jaune (Kunsthistorisches Museum, GG 3385) et sa sœur aînée Constance (GG 3306). Plusieurs portraits des Vasa polono-lituniens conservés à Florence, comme le portrait en pied de Sigismond III (Inv. 1890, n. 2270) datant d'environ 1610. Les monarques de la République possédaient sans doute aussi de nombreuses effigies des souverains de Toscane. Il est possible que certains d'entre eux aient également été apportés par Radziejowski, qui était à Florence en 1616 et qui, en 1615, offrit à la grande-duchesse Marie-Madeleine un miroir dans un cadre en ambre.

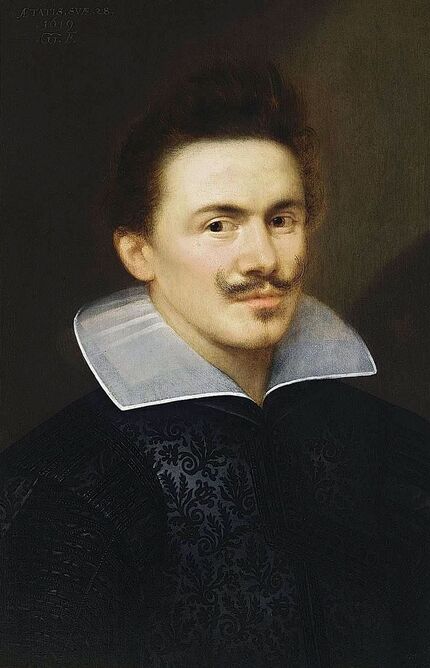

Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune, années 1590, Musée Czartoryski de Cracovie.

Portrait du courtisan Stanisław Radziejowski (1575-1637), âgé de 18 ans par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune, 1593, Collection particulière.

Portrait de Christine de Lorraine (1565-1637), grande-duchesse de Toscane en costume français par atelier de Frans Pourbus le Jeune, 1604, Musée national d'art de Lituanie à Vilnius.

Portrait de la reine Anna d'Autriche par Jacopo Tintoretto

Les peintres italiens, fidèles à la tradition romaine antique, idéalisent fréquemment leurs modèles. En revanche, les peintres des écoles nordiques, néerlandaises et allemandes préféraient un naturalisme parfois grotesque. Cela se voit mieux dans les portraits de l'empereur Charles Quint. Dans les tableaux de Marco Cardisco, Parmigianino, Titien, Giorgio Vasari et Francesco Terzi, c'est un très bel homme avec des traits harmonieux et de grands yeux, tandis que dans les tableaux de Lucas Cranach, Jakob Seisenegger, Jan Cornelisz Vermeyen et peintres flamands, il ressemble parfois plus à un bouffon qu'à un souverain de l'un des plus grands empires de l'histoire.